<テクニカル分析判断>

●短・中期:当面は自律的速度調整を交えつつも、下値模索が主流となる展開が続く

■4/14週は「寄付143.88:141.62~144.09:終値142.17前週比▲1.41円の円高)」の推移

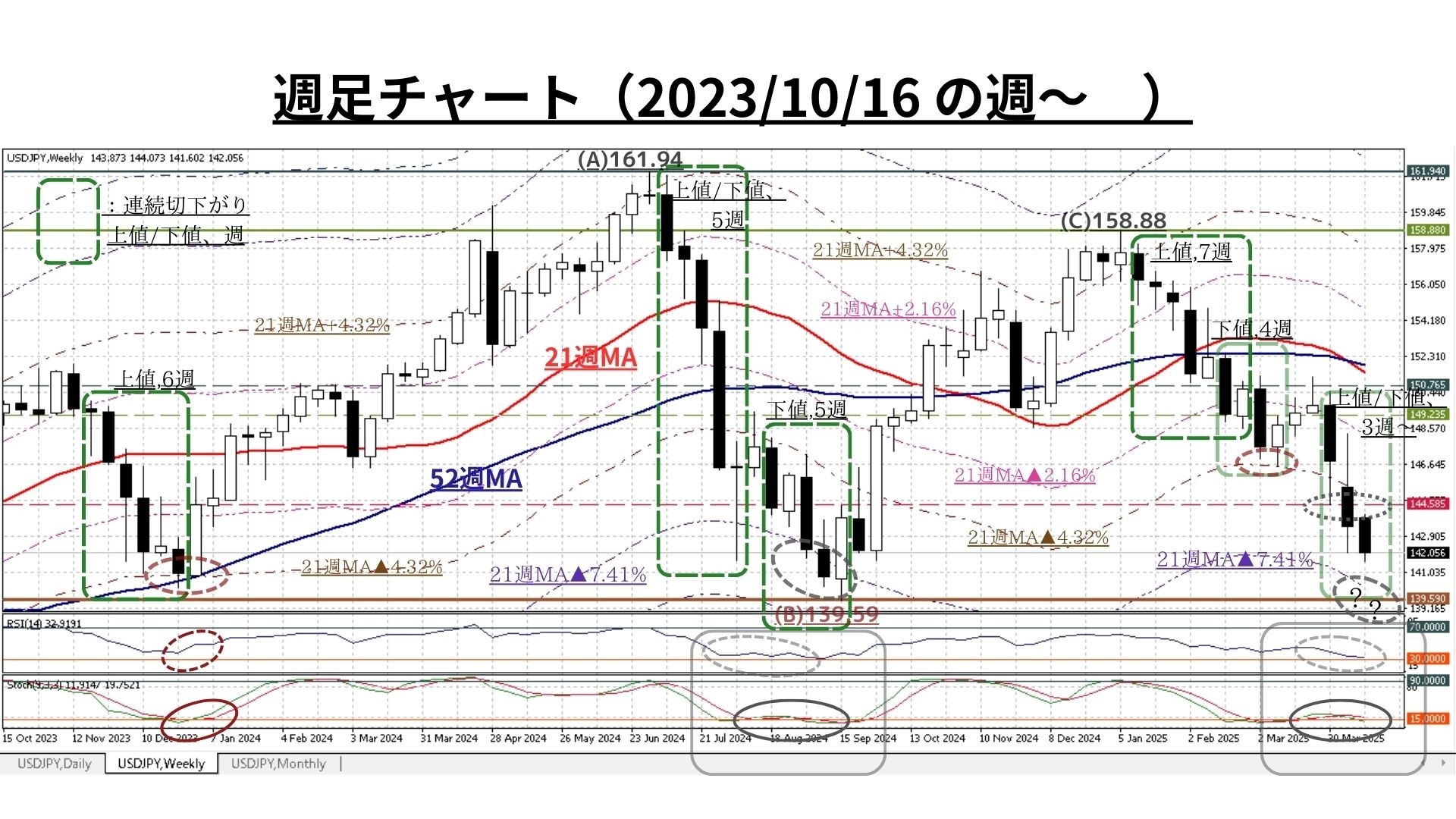

◇3週前の▲2.91円、2週前の▲3.36円と連続した大幅な前週比円高からは相対的に度合いの緩和は見られたものの、先週も「前週比▲1.41円の円高」と3週連続の陰線となった。週間変動幅も「昨夏の世界同時株式急落」時以来の変動率となった前週の6.22円からは大幅に縮小したものの、2.47円と欧米の主要金融市場がイースターで休場となる状況を考慮すれば一定の水準を維持したといえる。

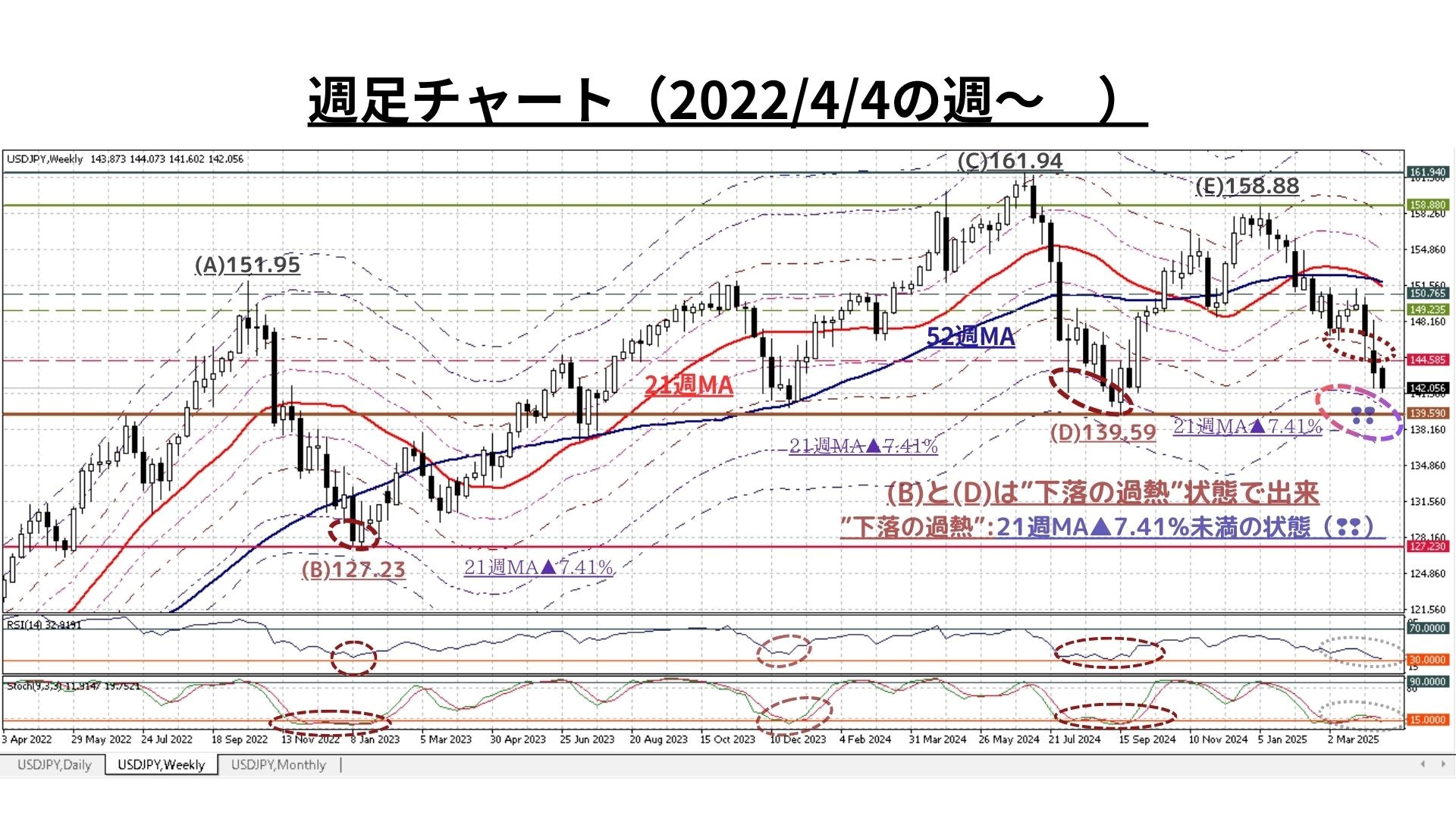

また、既述の通り週足では「3週連続陰線」となった上に「上値・下値を共に3週連続で切り下げ」ており、『下落サイクルの本格化⇒中期下落トレンドへの進展』が窺える。3-2週前の「乱高下を伴う急落」とは異なり徐々に下落(ジリジリと軟化)が続いているだけに、なおのこと底打ちを展望出来ない状況が進行しているといえよう。

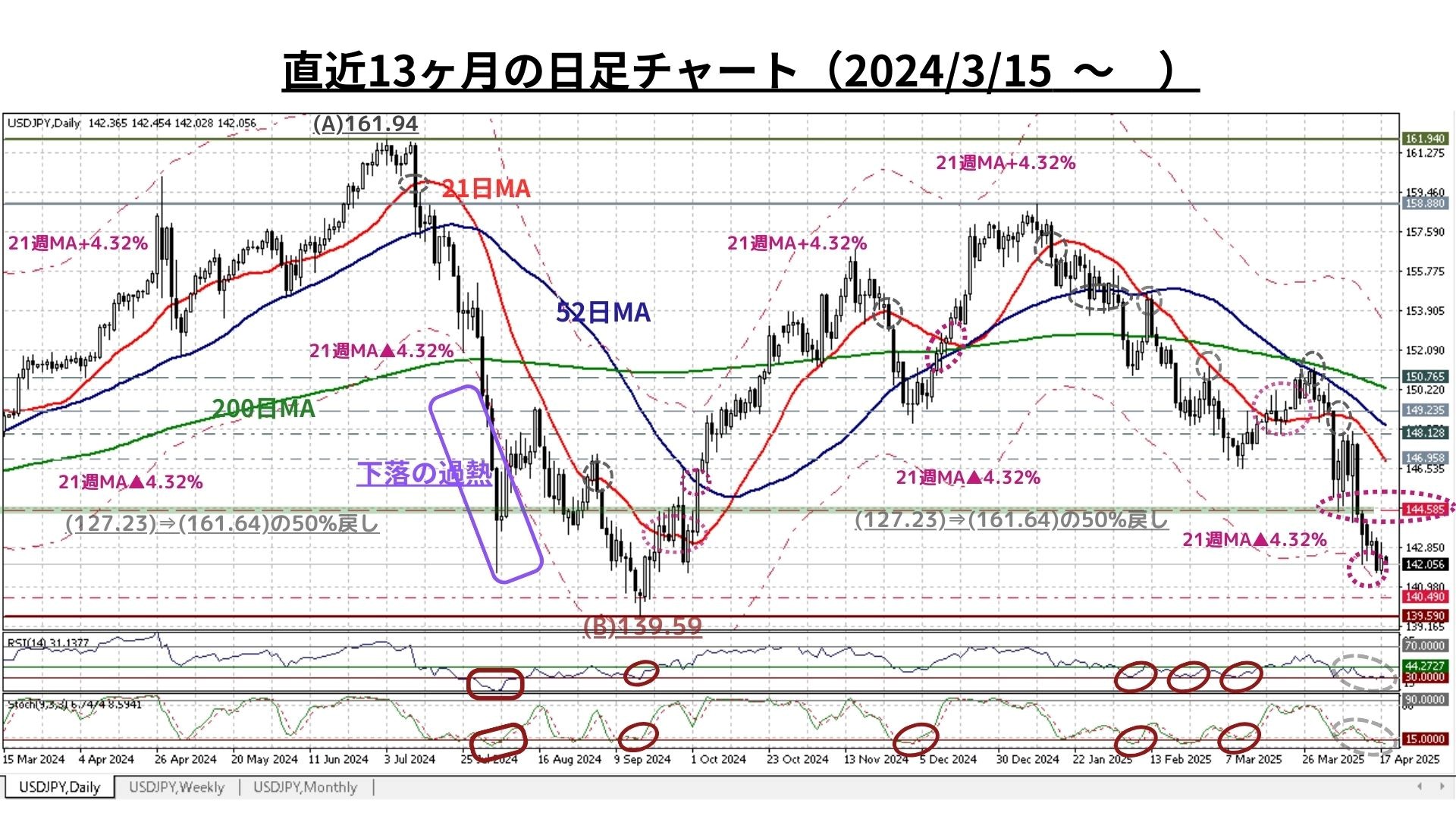

更に、先週まで指摘していた以下の要因も加えると、日足(21日MA▲4.32%)・週足(21週MA▲7.41%)共にこれらの水準を突破して少なくとも一旦は「下落の過熱」領域へ踏み込まなければ収まりがつかない程のモメンタムが感じられる。

◆「テクニカルな地合いの悪化」は加速・継続

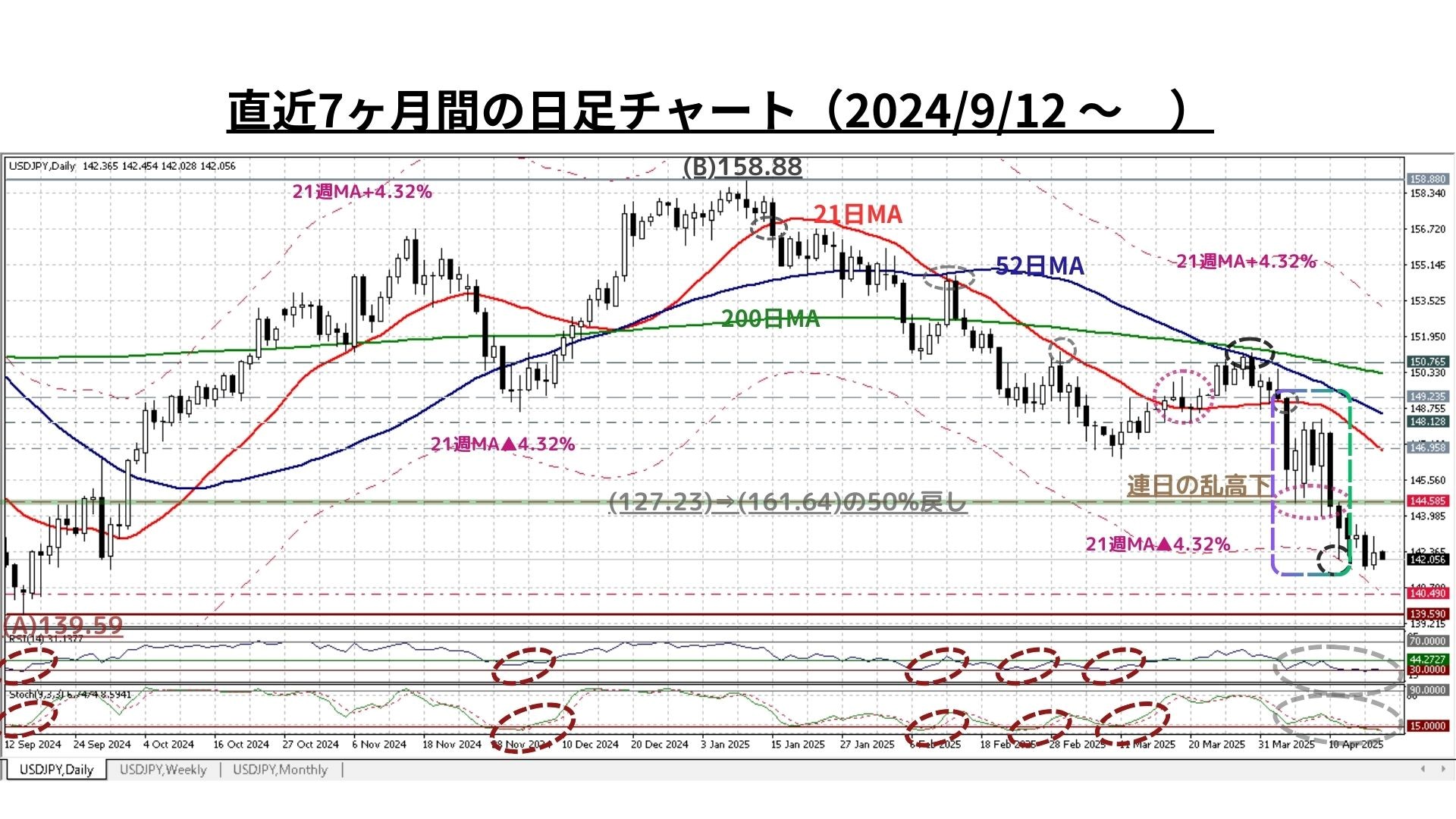

【日足】上抜けたことで下値支持線に転じたはずの21日MAを、4/3に再度大幅に下抜けて以降、一度も終値で超えられない状態が続いており、21日MAは依然として強力な上値抵抗線として機能

・既述の21日MA▲4.32%(4/18:140.55)まではまだ下落余地が残存している上、21日MAの急落と共に今後も下落余地は増幅

・RSI(4/18:31.2)は下落余地がかなり僅少とはなってきているが、足許の下落速度が緩慢なだけに(仮に30未満となった場合でも)「過熱感」は醸し辛くなっている

【週足】終値が引き続き21&52週移動平均線を大幅に下回っているうえ、両MAはデッドクロスを示現

・既述の21週MA▲7.41%(4/18:140.25)まではまだ下落余地が残存している上、21週MAの下落と共に今後も下落余地は増幅

・RSI(4/18:32.9)もまだ若干ながら「過熱領域(30未満)」まで低下余地あり

以上より<今週のテクニカル分析の結論>は以下の通り

■3週前に復活した「下落サイクル」はその後「中期下落トレンド」へ大きく進展。当面は(既述の昨夏の急落時同様)140円割れを目指す展開が主流となろう

=>>>その際、昨年9/16安値(139.59)を終値で下回るようなら更なる「下落の加速」も見込まれる

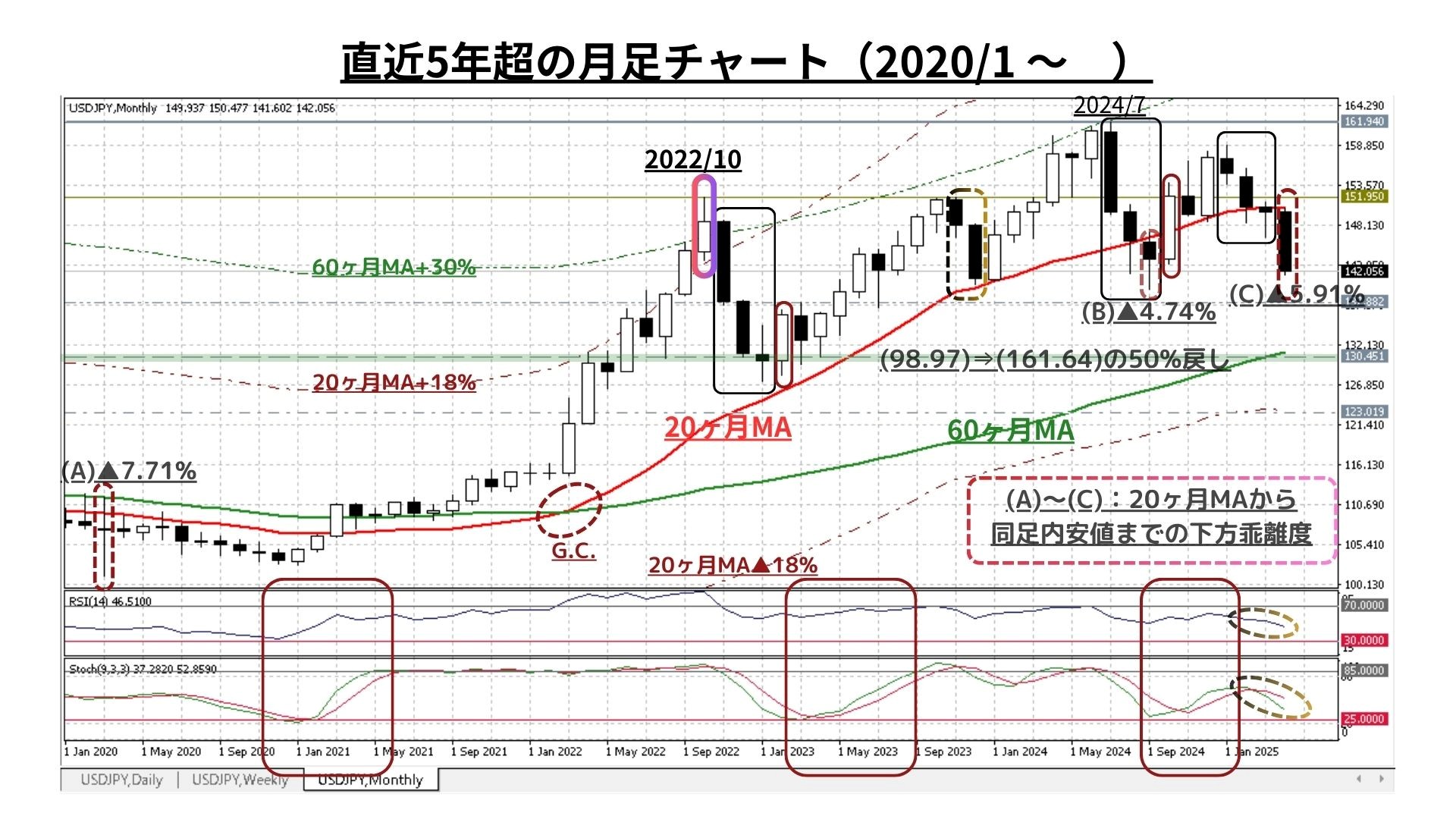

=>>>また、こうした状況が示現すれば月足などに現れている『超長期USD高円安トレンド』にも「反転のリスク(可能性)」を考慮せざるを得ないこととなる

◇ただし、上記の状況に到れば、逆に日足(21日MA▲4.32%)・週足(21週MA▲7.41%)・RSI(30未満)等で『下落の過熱』が露呈(加速)しているはずであり、一時的にせよ「(速度調整としての)自律反発」も充分に想定されるため一定の留意が必要

=>>>なお、他の金融市場での変動率も引き続き変動率が大きく高止まりしているため、イースター明けのUSD円相場でも週間変動幅は高水準が見込まれる

□引き続き「過度に予断を持つことなく」変化の兆しを見落とさぬ姿勢を維持した上で、終値が以下の水準を「突破or維持」できるかどうかに注目している

① 145.56円=21週MA▲3.69%

⑤ 140.75円=21日MA▲6.87%☆

⑥ 139.95円=21週MA▲7.41%

⑦ 139.05円=21週MA▲8.01%

>>>上記➁(上方)と⑤(下方)が「抜けると加速する」と思われる水準

~以下では『短期・中期・長期の方向性』についての分析ポイント及び各時間軸での想定レンジをご案内します。(今号の分析は2025/4/18のNY市場終値をベースに実施) ~

<以下の用語補足:「MA」=移動平均線、「RSI」=(上下への過熱を示す)相対力指数>

➊日足チャート:「21MA±4.32%のバンド、52MA & 200MA」、RSI等

短期(1週間~1か月)の方向性:一時的反発はあっても下値トライが主流の展開

■上図は冒頭掲載分を倍の期間に拡大。コメントについては既掲のものもご参照下さい

■相対的に先週の下落がゆっくりとしたペースだったため、RSIやストキャスティクスの(非常に低位の)水準の割に「下落の過熱」はさほど感じられない。当面は(昨夏の急落時同様)140円割れを目指す展開が主流となろう

◇ただし、上記の状況に到れば『下落の過熱』が露呈(加速)しているはずであり、一時的にせよ「(速度調整としての)自律反発」も充分に想定されるため一定の留意は必要

>>> 想定レンジ=今週:139.05~144.60、今後1ヶ月:136.20~146.40=

➋週足チャート:「21MA±4.32%/±7.41%/±9.87%のバンド & 52MA」、RSI等

中期(1か月~半年程度)の方向性:自律反発を交えつつも下値模索が主流の展開

■上図は冒頭掲載分を期間3年に延長したもの (コメントは既掲のものもご参照)

◆前週の乱高下からは脱したものの、上値/下値が連続して切り下がる典型的な下落サイクルが進展。下方シフトが続く「21週MA▲7.41%:140.25@4/18」未満の水準に突入し“下落の過熱”状態入りへ

□ただし、『下落の過熱』が露呈(加速)すれば、一時的にせよ「(速度調整としての)自律反発」も充分に想定される

>>>今後6か月間の想定レンジ = 135.00~150.00⇒133.80~151.50=

➌月足チャート:「20MA±18.0%のバンド」「60MA±30.0%のバンド」、RSIを付記

長期(半年超~1年程度)の方向性:下落サイクルの本格化で超長期上昇トレンドに転機か

■足許のモメンタムを考慮すれば『3連続陰線の後は大きめの陽線』(上図)という過去4年のパターンは潰えそうな雰囲気(4月末に向けての推移に注目)

■20ヶ月MAとの下方乖離度(上図(C))が更に拡大するようなら『超長期上昇トレンド』の修正も必要となってくる

>>> 今後1年間の想定レンジ = 132.60~153.90 ⇒132.60~153.90 =

<ファンダメンタルズ分析判断>

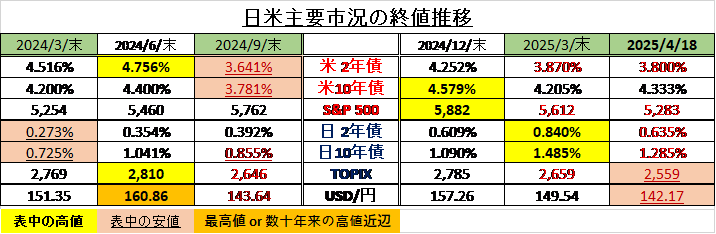

□先週の日米金融市場の変化(下表右端):全てがトランプ関税に翻弄

◆米国:リスク・オフ優勢。前週の米国売りの反動から債券のみ反発

◆日本:前週の反動から株式/長期債は反発も、短期金利は反発/上昇

◆USD円:前週の反動で長短金利が低下。USD指数は3年ぶりの安値圏

◇米債利回り:トランプ大統領の二転三転する関税政策が、世界的な市場混乱と売り圧力を招き、前週は10年国債利回りが「週間では過去20年超で最大の上昇幅を記録」するなど『米国売り(株・債券・USDのトリプル安)』が加速したものの、先週はやや落ち着きを取り戻し反発(=金利低下)。

指標となる米10年債指標利回りは前週比▲0.164%低下し4.333%。同2年債指標利回りは前週比▲0.175%低下し3.800%。

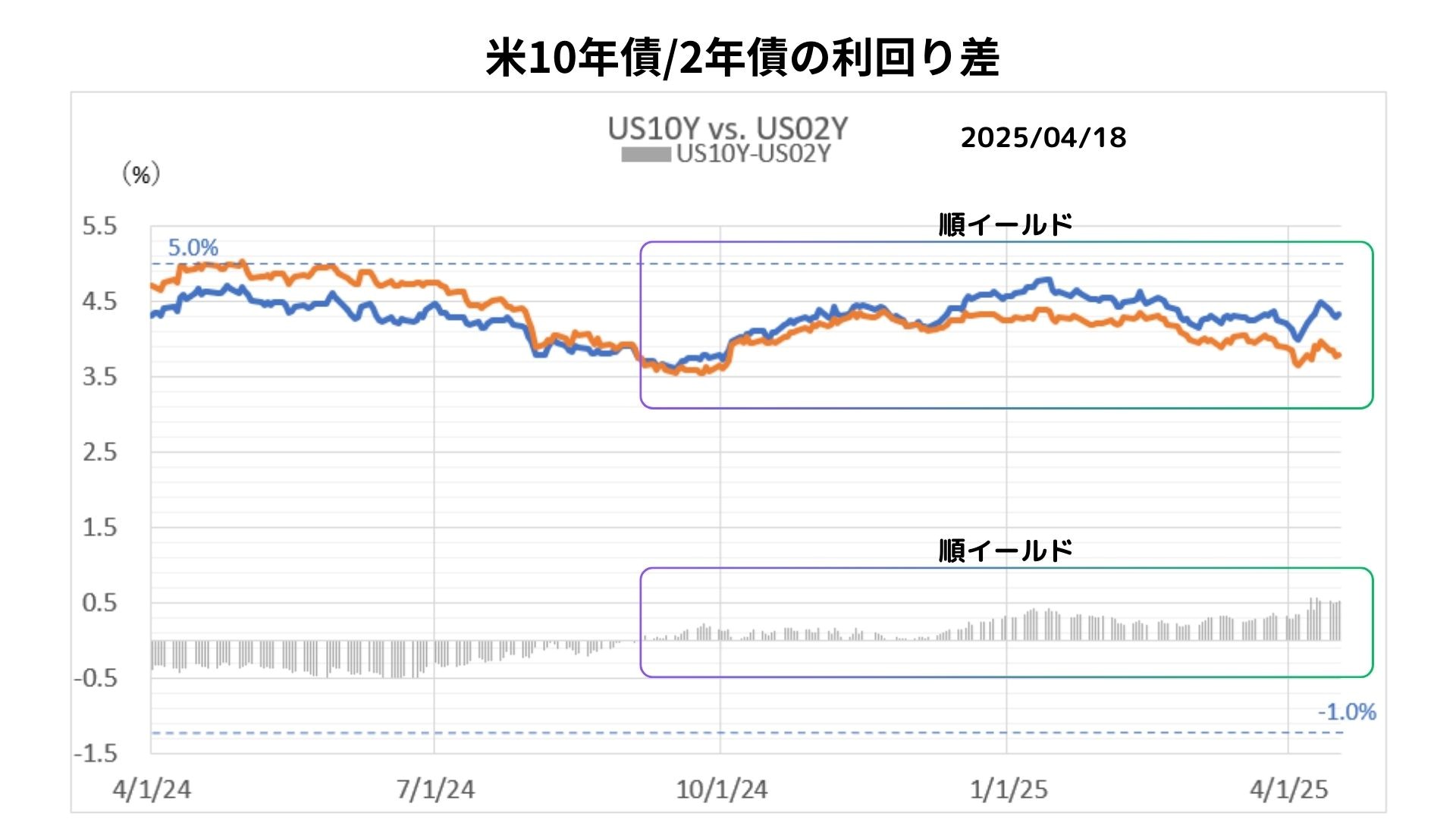

関税措置により経済が減速すれば、FRBが早期に利下げする可能性があるとの見方から、短期債利回りは長期債に比べ相対的に低い水準で推移している。

> 2年債利回り:4/11 3.975% ⇒ 4/17 3.800%(前週比 ▲0.175%低下)

>10年債利回り:4/11 4.497% ⇒ 4/17 4.333%(前週比 ▲0.164%低下)

=>10年-2年の利回り差は「+0.533%と前週(+0.522%)比で若干拡大」(下図)

前半のテクニカル分析では以下の結論としました。

=============

■3週前に復活した「下落サイクル」はその後「中期下落トレンド」へ大きく進展。当面は(既述の昨夏の急落時同様)140円割れを目指す展開が主流となろう

=>>>その際、昨年9/16安値(139.59)を終値で下回るようなら更なる「下落の加速」も見込まれる

=>>>また、こうした状況が示現すれば月足などに現れている『超長期USD高円安トレンド』にも「反転のリスク(可能性)」を考慮せざるを得ないこととなる

=============

一方で、「トランプ大統領の二転三転する関税政策が、世界的に金融市場を中心とした混乱」を招き、先週もご案内したように2週前には<10年国債利回りが「週間では過去20年超で最大の上昇幅を記録」するなど『米国売り(株・債券・USDのトリプル安)』が加速>しました。

イースターに関連する欧米の主要金融市場が休場だったことも手伝い、先週こそやや落ち着いた展開に回帰した観はあるものの、こうした世界的な金融市場の激動に我々は翻弄されっぱなしというのが正直なところです。とにかく、トランプ氏の言動が突発的かつ朝令暮改的に変化するため、市場分析のために最低限必要な“仮説”すら建てにくいのが現在最も難渋しているポイントだといえます。

ただ、ザックリとこうしたファンダメンタルズに関する状況(要因)を俯瞰すると、少なくとも「米経済や金融市場にとってポジティヴな要因は殆ど無い」と感じています。このため「不確実性の高まり」と表現されている数多の「リスク要因」にどう対処していくべきかというのが、現在、我々の喫緊の課題であり、今のところは市場の激しい上下動に過度に拘泥することなく『日々の金融市場のモニタリングと分析に精励』しようと改めて決意しているところです。

さて、トランプ関税に端を発した「不確実性の高まり」が一体どこまで進行するのか非常に悩ましいところではありますが、先週には「パウエルFRB議長解任させる」という仰天のメッセージが新たに発信されました。

元々、トランプ氏が自身のSNSで「パウエル氏が利下げしない」と何度も批判を繰り広げていたことは周知の事実ではありましたが、以下のメッセージと共に「パウエル氏解任」の意向を明言したことは、我々だけでなく広く金融市場関係者の驚きを呼んだのではないかと思います。

「パウエルFRB議長の行動は常に遅過ぎるし、間違っている」

「自身が何をすべきか理解しているFRB議長なら金利はとっくに下がっているはず。FRBは金利を下げるべきだ」

「彼は利下げを行わないことで『政治的な駆け引きをしている』」などと非難

更には「パウエル氏の退任が早すぎるということはない」「自分にはパウエル氏を“速やかに”解任する権限がある」と主張したとのこと

既述の通り、トランプ氏の不規則(突拍子もない)発言には辟易していましたが、さすがにこれは…

かつて(2010年頃?)、バーナンキ元FRB議長が「金融政策への政治干渉は、好景気と不況の望ましくないサイクルを生じさせ、最終的には経済の不安定化とインフレ率の上昇につながりかねない」と発言していたことが思い出されます。

仮に、2017年に自身が任命したパウエルFRB議長が解任されるという事態になれば、トランプ氏自らが口火を切った世界貿易戦争と同様、どこからどう見てもグローバルな金融資本市場に悪影響が及ぶことを我々は知っています。また同時に、あまりにも影響が広範に及ぶため、そのリスクを適切に定量化することなど誰にもできないことも。

ただ「そんなこと出来っこない」と軽視しきれないところに「トランプ氏の怖さ」があることもまた我々は知って(これまで思い知らされてきて)います。

そこで今週も、TRADOM為替アンバサダー/安田佐和子氏が今週4/21付のweekly reportで取り上げておられる『―トランプ大統領、パウエルFRB議長の解任は可能か』というテクストを抜粋してご紹介したいと思います。

<<< ―トランプ大統領、パウエルFRB議長の解任は可能か

トランプ大統領が4月17日、利下げ対応が遅いとして「一刻も早く解任すべき」とトゥルース・ソーシャルに投稿した。併せてメディアも、ここ数カ月にわたりトランプ氏がパウエル氏の解任を検討中と報道、ハセット国家経済会議(NEC)委員長も4月20日にこれを認めたため、パウエルFRB議長の進退が取り沙汰されている。

結論から言えば、大統領によるFRB議長の更迭は不可能ではないが、ハードルは極めて高い。米連邦準備法の10節2項に基づけば、大統領がFRB議長を含め理事を罷免するには「正当な理由(for cause)」が必要で、「任意(at will)」ではないためだ。

ならば、「正当な理由」とは何か、という疑問が報じるだろう。米連邦準備法で定義されていないものの、独立機関のトップと大統領との間の政策不一致でないことは、歴史が証明している。ルーズベルト大統領(当時)は1935年、ニューディール政策を支持しなかったとして、独立機関である連邦取引委員会(FTC)のウィリアム・ハンフリー委員長を解任した。しかし直ちに司法が介入し、最高裁判所は全会一致で罷免の無効を決定しただけでなく、「独立機関の高官は、行政府の支配から解放されていなければならない」との判断を下したのだ。

そもそも、政権の高官とFedやFTCのような独立機関では、存在自体が異なる。国務省など省庁の長官からホワイトハウスのスタッフなどに関しては、大統領の任意で更迭可能で、憲法第2条に盛り込まれている。しかし、独立機関は立法府すなわち米議会が法律の名の下で設立した機関であるため、米議会が定めた法律に則し職務を遂行している限り、その機関のトップを解任できない仕組みとなっている。ハンフリー委員長解任問題では、「非効率的行為、職務怠慢、不正行為(inefficiency, neglect of duty or malfeasance)」によってのみ解任されると規定されており、それに該当していなかった。

パウエル氏は弁護士出身なだけに、こうした判例を熟知していると言えよう。WSJ紙によれば、2018年にトランプ氏が利下げを要請しながらも、パウエル氏率いるFedが利上げを続け軋轢が深まる過程で、パウエル氏は当時のムニューシン財務長官に対し、法廷闘争も辞さない意思を伝えていたという。費用は自己負担となる見通しでも、将来のFRB議長が大統領との政策的な対立で解任されないよう異議を申し立てる覚悟を決めていたというわけだ。

FRB議長やFTC委員長、証券取引委員会(SEC)委員長などは就任の際に宣誓を行うが、あの宣誓こそ、行政府に属さず、独立性を担保する証左だ。法律の合憲性を支持すると宣誓しているだけに、大統領による「正当な理由」に乏しい解任は法律の合憲性に抵触するもので、転じて「憲法違反」と判断される理由を与えたものと捉えられよう。

>>>

因みに、先週の報道の中には「ベッセント米財務長官が『パウエルFRB議長の解任は金融市場の不安定化を招くリスクがある』として、ホワイトハウス当局者らに繰り返し警告していることが分かった」というのもありました。

今のところ、“良識派”と目されるベッセント氏を財務長官に任命したことは、『トランプ2.0で唯一の救い』だと感じるのは私だけでしょうか。

<良きにつけ悪しきにつけ、今後数か月間(少なくとも『大統領の100日』の間)は、米国だけでなく「グローバルな金融資本市場の主導権をトランプ氏が握る」ことは想像に難くありません。

そうした状況においても、2025年の金融市場の耳目を集めるのは「米国の長期債利回りが安定推移辿ることができるかどうか」であり、これが今後の最大の焦点になってくるのではないでしょうか。

この米国長期債利回りの動向を大きく左右すると思われる「インフレの抑制」に向けて、既述の通り、トランプ政権が積極的に取り組む姿勢を示したことは、(先週のグローバル金融市場の良好なパフォーマンスが示した通り)世界の金融資本市場にとってかなりの安心感醸成につながったのではないかと考えられます。:1/27付weekly reportより>

トランプ2.0発足当時、こうした認識を持っていたにも拘らず、現在、自らのリスク対応力の欠如に忸怩たる想いを禁じ得ません。

毎週のように繰り返しで大変恐縮ではありますが、だからこそ今後とも「過度に予断を持つことなく」変化の兆しを見落とさぬ姿勢を継続して金融資本市場を引き続き注視してゆく所存です。

お知らせ:今週もご紹介しましたが、米国を中心とする「世界のインフレ・景気・金融政策」の現状分析、並びに短期を中心としたUSD円相場見通しについては、トレーダム(※)為替アンバサダーでもある安田佐和子氏のレポート(Weekly Report等)に詳細かつ非常に解りやすく解説されています。TRADOM会員の方々はサイト内で是非ご参照下さい。

<(※):ジーフィット株式会社は2024/10/1より「トレーダム株式会社/TRADOM Inc.」に社名を変更しました>

ようこそ、トレーダムコミュニティへ!