<テクニカル分析判断>

●短・中期:先週の大幅続落により下落サイクル復活は確実も、一時的速度調整はあり得る

■4/7週は「寄付145.47:142.07~148.29:終値143.58前週比▲3.36円の大幅な円高)」の推移

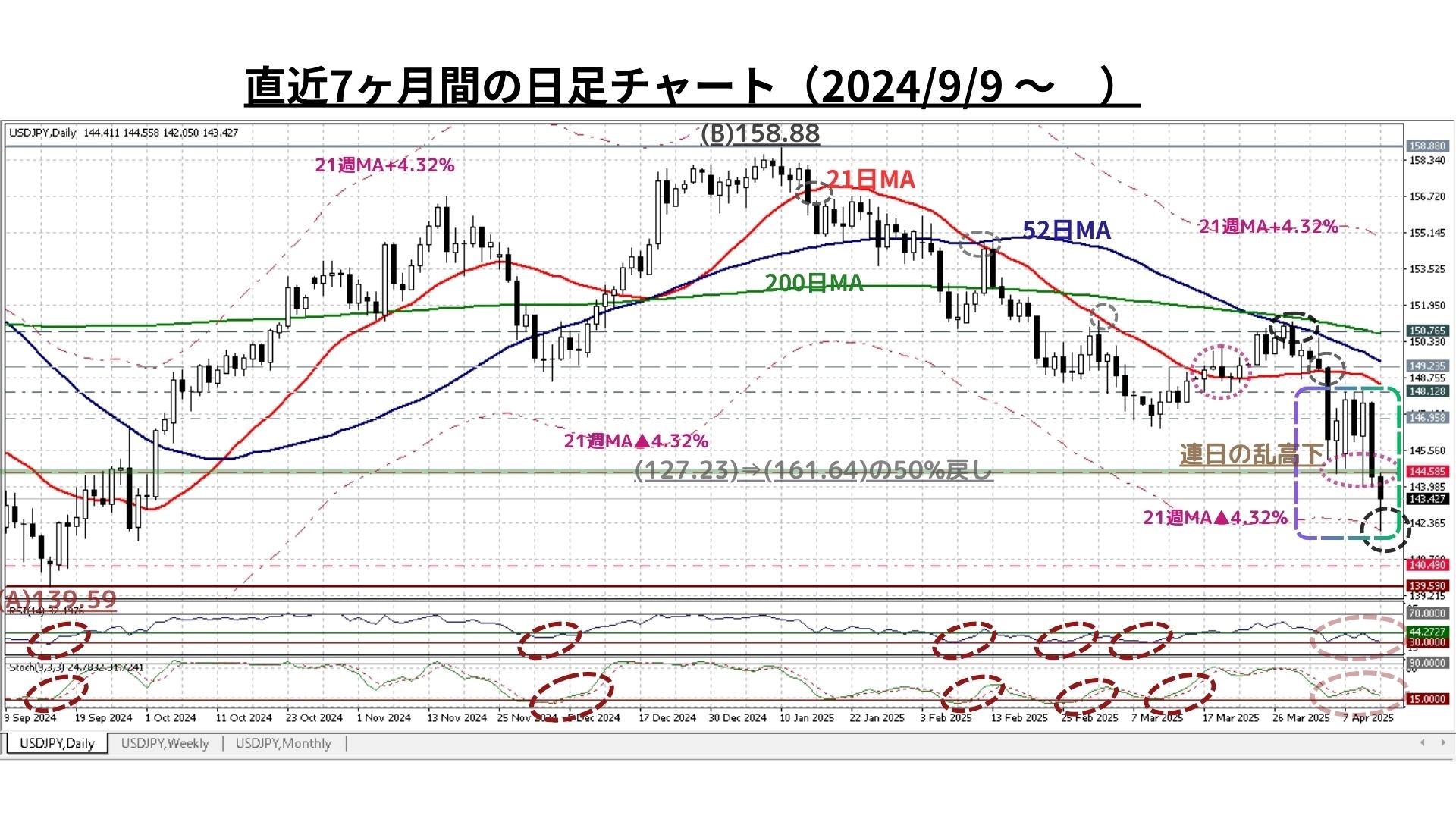

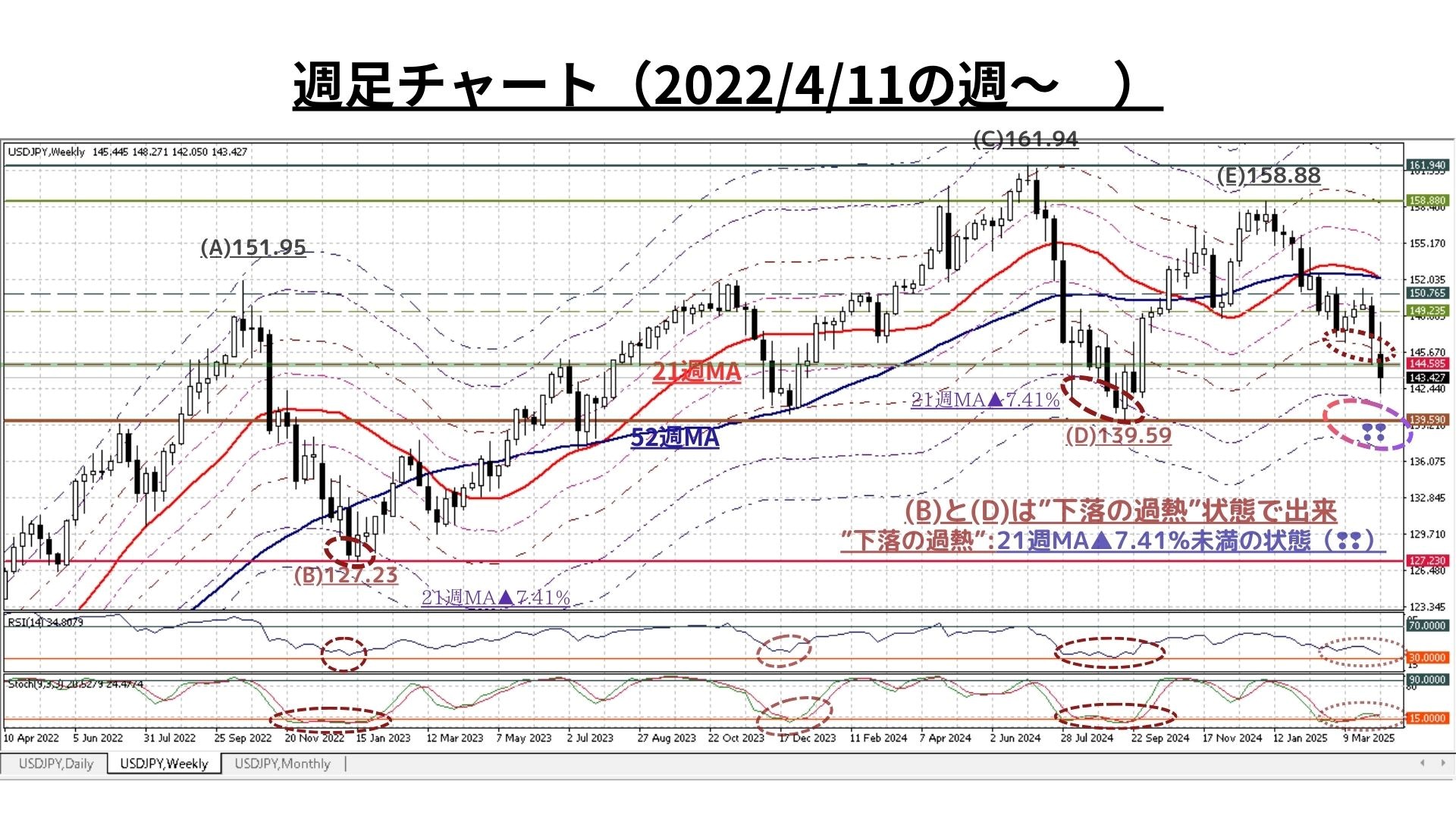

◇先週は前週の▲2.91円に続き▲3.36円と2週連続の大幅な円高。週間変動幅は6.22円と前週の5.92円を上回り「昨夏の世界同時株式急落」時以来の変動率の高まりとなった。また、上の週足では上ヒゲの長い大陰線となっているが、同日足では、2週前に21週MAを下回って以降「連日2.5~4.2円/日の荒い値動き」となっており、正に乱高下との表現にはまる展開であった。

その他、最初の下値メドとしていた「[127.23]⇒[161.64]の50%戻し」となる『144.585』の水準を終値で明確に下回りその後下落が急加速しており、日足(21日MA▲4.32%)・週足(21週MA▲7.41%)共にこれらの水準を突破して少なくとも一旦は「下落の過熱」領域へ踏み込まなければ収まりがつかない程のモメンタムが感じられる。

更に、先週まで指摘していた以下の要因も加えると「今次下落サイクルは力強く復活」したと言えよう。

◆「テクニカルな地合いの悪化」が加速・継続

【週足】終値が引き続き21&52週移動平均線を大幅に下回っているうえ、両MAはデッドクロスを示現

・既述の21週MA▲7.41%(4/11:140.82)まではまだ下落余地が残存している上、21週MAの下落と共に今後も下落余地は増幅

・RSI(4/11:34.8)もまだ若干ながら「過熱領域(30未満)」まで低下余地あり

【日足】3/17以降は終値ベースで連日21日MAを超え、今次下落サイクルでは3度目のトライで漸く強力な上値抵抗線として機能していた21日MAを突破。その後上値模索に転じたものの、52日MAで上昇を阻まれて再び軟化。上抜けたことで下値支持線に転じたはずの21日MAを、4/3に再度大幅に下抜けて以降、一度も終値で超えられない状態が続いており、21日MAは依然として強力な上値抵抗線として機能

以上より<今週のテクニカル分析の結論>は以下の通り

■「下落サイクル」が力強く復活したことにより、当面は(既述の昨夏の急落時同様)140円割れを目指す展開が主流となろう

=>>>その際、昨年9/16安値(139.59)を終値で下回るようなら更なる「下落の加速」も見込まれる

=>>>また、こうした状況が示現すれば月足などに現れている『超長期USD高円安トレンド』にも「反転のリスク(可能性)」を考慮せざるを得ないこととなろう

◇ただし、上記の状況に到れば、逆に日足(21日MA▲4.32%)・週足(21週MA▲7.41%)・RSI(30未満)等で『下落の過熱』が露呈(加速)しているはずであり、一時的にせよ「(速度調整としての)自律反発」も充分に想定される

=>>>なお、他の金融市場でも引き続き変動率が大きく高止まりしているため、USD円相場でも週間変動幅は高水準の継続が見込まれる

□引き続き「過度に予断を持つことなく」変化の兆しを見落とさぬ姿勢を維持した上で、終値が以下の水準を「維持or突破」できるかどうかに注目している

① 146.61円=21週MA▲3.69%

⑤ 140.85円=21日MA▲7.41%☆

⑥ 140.03円=21週MA▲8.01%

⑦ 139.07円=21週MA▲8.64%

>>>上記②(上方)と⑤(下方)が「抜けると加速する」と思われる水準

~以下では『短期・中期・長期の方向性』についての分析ポイント及び各時間軸での想定レンジをご案内します。(今号の分析は2025/4/11のNY市場終値をベースに実施) ~

<以下の用語補足:「MA」=移動平均線、「RSI」=(上下への過熱を示す)相対力指数>

➊日足チャート:「21MA±4.32%のバンド、52MA & 200MA」、RSI等

短期(1週間~1か月)の方向性:下値トライが主流の展開も一時的反発に注意

■上図は冒頭掲載分を倍の期間に拡大。コメントについては既掲のものをご参照下さい

■「下落サイクル」が力強く復活したことにより、当面は(既述の昨夏の急落時同様)140円割れを目指す展開が主流となろう

◇ただし、上記の状況に到れば、逆に『下落の過熱』が露呈(加速)しているはずであり、一時的にせよ「(速度調整としての)自律反発」も充分に想定される

>>> 想定レンジ=今週:139.05~146.55、今後1ヶ月:135.60~148.50=

➋週足チャート:「21MA±4.32%/±7.41%/±9.87%のバンド & 52MA」、RSI等

中期(1か月~半年程度)の方向性:下落サイクル復活により下値トライ継続も一時的反発に注意

■上図は冒頭掲載分を期間3年に延長したもの (コメントは既掲のものをご参照)

◆終値が引き続き21&52週移動平均線を大幅に下回っているうえ、両MAのデッドクロスが急接近

◆先週「144.585」の下値メドを大幅に突破、次なるメドは「21週MA▲7.41%:140.85」未満の水準に到達し“下落の過熱”状態入りか

□ただし、上記では、逆に『下落の過熱』が露呈(加速)しているはずであり、一時的にせよ「(速度調整としての)自律反発」も充分に想定される

>>>今後6か月間の想定レンジ = 142.50~153.70⇒135.00~150.00=

➌月足チャート:「20MA±18.0%のバンド」「60MA±30.0%のバンド」、RSIを付記

長期(半年超~1年程度)の方向性:下落サイクルが本格的に復活。超長期上昇トレンドにも暗雲

■注目された3月は20ヶ月MA未満の水準で3ヶ月連続陰線を形成し、先月まで底打ち/上昇サインが点灯していたストキャスティクスにもデッドクロスが出来。RSIも下向きに転じ(超)長期上昇トレンドにも暗雲が増幅中

◇こうした状況ではあるものの『3連続陰線の後は大きめの陽線』が過去3年の月足のパターンなのだが…。4月末に向けての推移が注目される

>>> 今後1年間の想定レンジ = 142.50~159.30 ⇒132.60~153.90 =

<ファンダメンタルズ分析判断>

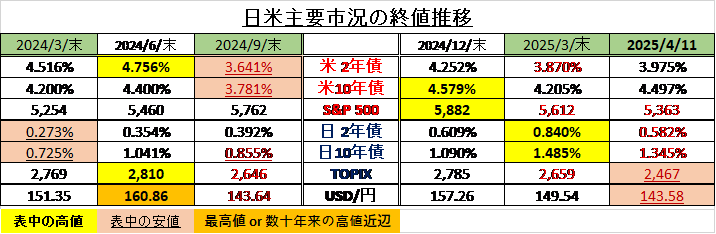

□先週の日米金融市場の変化(下表右端):全てがトランプ関税に翻弄

◆米国:リスク・オフ/オンが交錯。株式は反発するも金利も急上昇

◆日本:リスク・オフ/オンが交錯。株式は小幅続落。長期金利は反発

◆USD円:長短金利上昇にも拘らず、USD指数USD円共に大きく続落

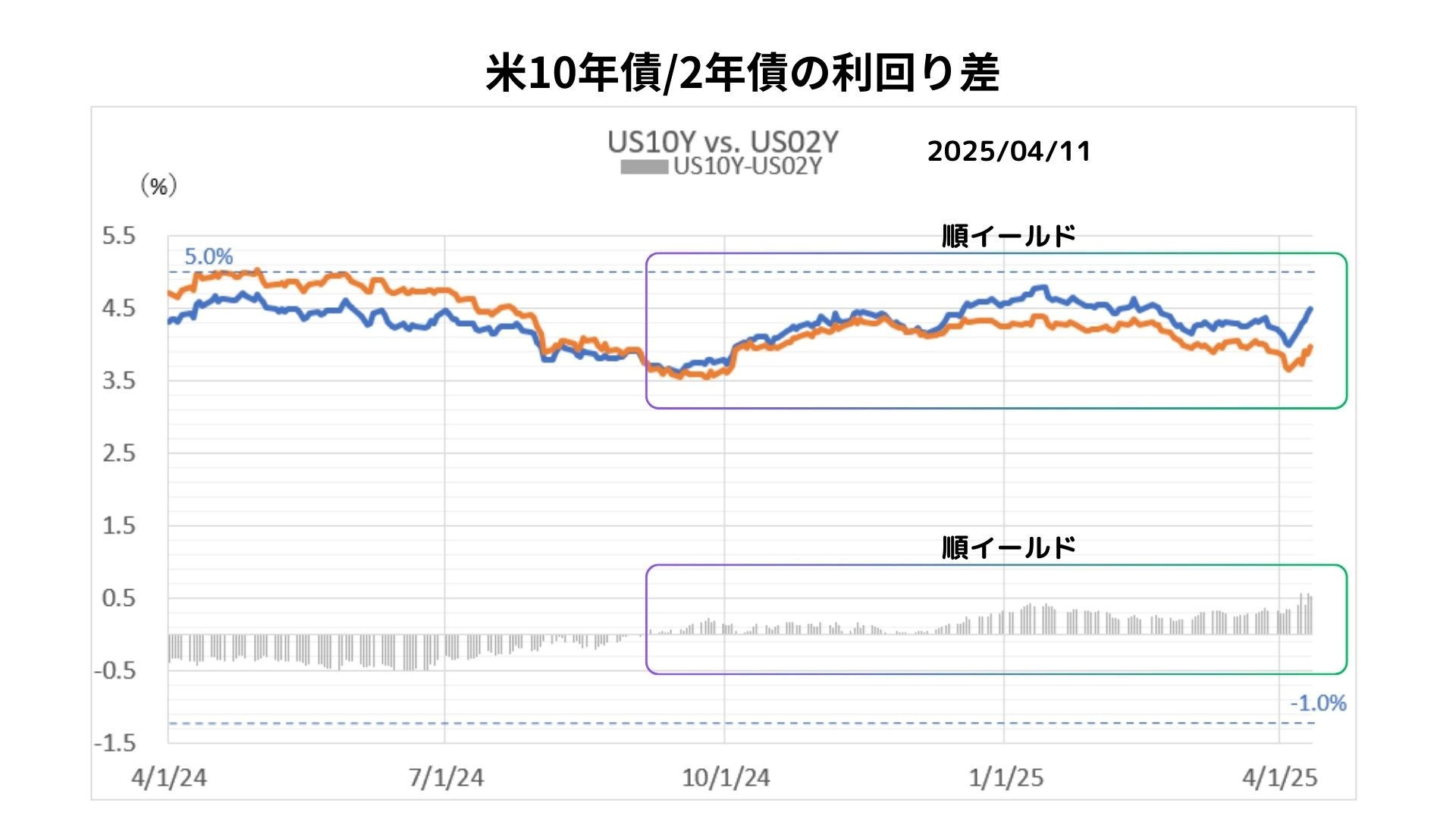

◇米債利回り:トランプ大統領の二転三転する関税政策が、世界的な市場混乱と売り圧力を招き、10年国債利回りが「週間では過去20年超で最大の上昇幅を記録。

市場では、ヘッジファンドやその他の資産運用会社が、全金融市場のボラティリティ急上昇を受け今週、証拠金請求や損失補填のために債券を売却したとされている。また、外国人投資家による債券売り(中国の関税報復措置の一環?)が進んでいるとの噂も市場の懸念を高めた。

週末発表の米ミシガン大学4月の消費者信頼感指数は、貿易摩擦激化への不安を背景に、2022年6月以来の水準に急低下の一方、1年先の期待インフレ率は6.7%に急上昇し、1981年以来の高水準に。

指標となる米10年債指標利回りは前週比0.497%も上昇し4.497%。一時、2/13以来の高水準となる4.592%まで急上昇。週間では2001年以来の上昇幅となった。

30年債利回りは4.836%で越週し、週間では1987年以来最大の上昇幅となった。

関税措置により経済が減速すれば、FRBが早期に利下げする可能性があるとの見方が強いため、短期債利回りは長期債に比べて比較的低い水準で推移している。

> 2年債利回り:4/4 3.644% ⇒ 4/11 3.975%(前週比 +0.271%上昇)

>10年債利回り:4/4 4.000% ⇒ 4/11 4.497%(前週比 +0.497%上昇)

=>10年-2年の利回り差は「+0.522%と前週(+0.356%)比で急激に拡大」(下図)

前半のテクニカル分析では以下の結論としました。

=============

■「下落サイクル」が力強く復活したことにより、当面は(既述の昨夏の急落時同様)140円割れを目指す展開が主流となろう

=>>>その際、昨年9/16安値(139.59)を終値で下回るようなら更なる「下落の加速」も見込まれる

=>>>また、こうした状況が示現すれば月足などに現れている『超長期USD高円安トレンド』にも「反転のリスク(可能性)」を考慮せざるを得ないこととなろう

◇ただし、上記の状況に到れば、逆に日足(21日MA▲4.32%)・週足(21週MA▲7.41%)・週足RSI(30未満)等で『下落の過熱』が露呈(加速)しているはずであり、一時的にせよ「(速度調整としての)自律反発」も充分に想定される

=============

一方で、数多のメディアでも報道されているように「トランプ大統領の二転三転する関税政策が、世界的に金融市場を中心とした混乱」を招いています。こうした金融市場の激動に我々機関投資家も翻弄されていますが、先週の当レポートでもお伝えした通り「現在100%キャッシュ」になっている当基金のポートフォリオは損失を被らないという点では比較優位があるのかもしれませんが、先週末の海外株のように急回復するとちょっと心配になってきます。

ただ、3月にキャッシュ化した時点から既に「4月中旬から6月中旬にかけて20%ずつ5回に時間分散して組入れ」のガイドラインを出していましたので、今のところは市場の激しい上下動にあまり捉われることなく日々の金融市場のモニタリングと分析に精励しようと考えています。

さて、トランプ関税に端を発した「不確実性の高まり」がここまで進んでくると、元々あまり得意でないファンダメンタルズをベースにした予測シナリオの構築に、このところ正直、難渋しております。

そこで本日は、TRADOM為替アンバサダー/安田佐和子氏が今週4/14付のweekly reportで取り上げておられる『―相互関税の一時停止と二国間協議、「中国」包囲網構築の一環か』というテクストを抜粋してご案内したいと思います。

<<< ―相互関税の一時停止と二国間協議、「中国」包囲網構築の一環か

「希望がなくては、生きていけない。しかし、希望的観測は視界を曇らせる」――足元の金融市場は、まさに希望的観測という近視眼で乱高下したかのようだ。4月9日、トランプ政権が相互関税の90日間の一時停止を決定した結果、ダウ平均は2962ドル高と史上最大の上げ幅を記録し、ドル円も2024年10月以来の144円割れから一気に4円超も切り返し、米10年債利回りも、4月9日に東京時間に時間外取引で一時4.515%と前日比で0.2%を超える急騰を経て、4.3%割れまで上げ幅を巻き戻す動きをみせた。

しかし、こうした楽観は続かず、4月11日に中国が対米追加関税を85%→125%への引き上げを発表すると、ドル円は一時142.05円と24年9月末以来の水準へ急落し、米10年債利回りは中国の米国債売却の噂が根強い中で一時4.592%と2月以来の水準へ跳ね上がった。しかし、米株相場は買い戻され、ニューヨーク・タイムズ紙が4月11日に『トランプが中国との対立で見せた痛点』と題した記事のように、米債利回りの上昇(米債安)という急所を突かれたトランプ政権は、関税措置を今後緩和してくるとの期待が高まったことが一因だろう。

米税関・国境警備局(CBP)が4月11日遅く、半導体やスマートフォンなど一部電子機器がトランプ政権の相互関税から除外されるとの通達が知れ渡ると、トランプ政権が関税政策で譲歩したとの観測が高まった。しかし、その楽観は早々に脆くも崩れ去ることになる。ラトニック商務長官が4月13日、米大手放送局ABCの『ジス・ウィーク』に出演し、半導体など電子機器の関税免除について「一時的な猶予に過ぎない」と説明。数カ月以内に、半導体の他、医薬品への個別の関税措置を講じると明言した。この発言を受け、FOXビジネスの著名ジャーナリストであるチャールズ・ガスパリーノ氏は、トランプ政権に近いウォール街幹部からの「メッセージに反する」との批判を基に、ラトニック氏は支離滅裂で政権内の混乱を示すと糾弾。しかし、ガスパリーノ氏が指摘するように、政権内が混乱していない様子は、すぐに明白となる。ラトニック氏に加え、4月13日の米大手放送局の朝の看板番組にMAGA派のミラー大統領副首席補佐官、グリアUSTR代表、ハセットNEC委員長が次々に登場し、政権内が一枚岩である立場を強調したためだ。

ミラー氏は、FOXニュースに登場し「国家安全保障のための措置を講じる方針で、「中国によるサプライチェーン支配の終わりの始まり」を意味すると言及、中国に対峙するトランプ政権の姿勢をあらためて明らかにした。グリア氏はCBSの『フェイス・ザ・ネーション』にて「トランプ大統領は、米国の製造業を国内に回帰させ、貿易赤字に是正するためのグローバルな計画を推進している。これは国際的な課題であり、現在の状況に陥っている唯一の理由は、中国が報復を選択したためだ」と発言。ハセットNEC委員長は、CNNで、「130カ国と通商協議を行っている」と述べ、中国以外の各国と通商協議に入ったと説明した。

そもそも、相互関税から半導体やスマートフォンなどが対象外になったとはいえ、世界がトランプ政権の関税措置に対し楽観視すべきでなかった理由は明白である。トランプ氏は4月12日、米大統領専用機エアフォースワンにて、記者団に対し、半導体関税に対するアプローチについて14日の月曜に「答えを出す」とコメントしていた。その半導体と医薬品などの関税については1月27日の演説で言及し、銅については国家安全保障の観点から1962年通商拡大法232条に基づき、銅の輸入増加を調査するよう大統領令で指示していたことが思い出される(調査報告の期限は11月20日)。有言実行のトランプ政権が、中国にとって最大の対米輸出品目を含め、見逃すはずはなかった。相互関税の根拠となった国際緊急経済権限法(IEEPA)の関税発動は異例なだけに、半導体など電子機器については、通商拡大法232条に基づく調査を開始した上で、関税を発動する算段だろう。加えて、相互関税から対象外となったものの、中国は145%から大幅な引き下げとなったとはいえ、フェンタニル関連の追加関税で唯一、20%が課されたままで、楽観視する根拠は薄弱だったと言える。

米中関係でいえば、トランプ氏と習近平主席との間はおろか、事務レベルの協議の目途も立っていない。何より、注目すべきは米国と中国以外の二国間協議の進展だ。トランプ政権のグリアUSTR代表は4月9日、ワシントンでベトナムのホー・ドゥック・フォック副首相と会談、USTRはXにて「相互貿易と二国間関係における数多くの経済的機会について協議した」と投稿。続いて、「貿易障壁に対処するために貿易相手国との関与を継続し、更なる関係を構築し、米国第一の通商政策を推進していく」との決意を明らかにした。

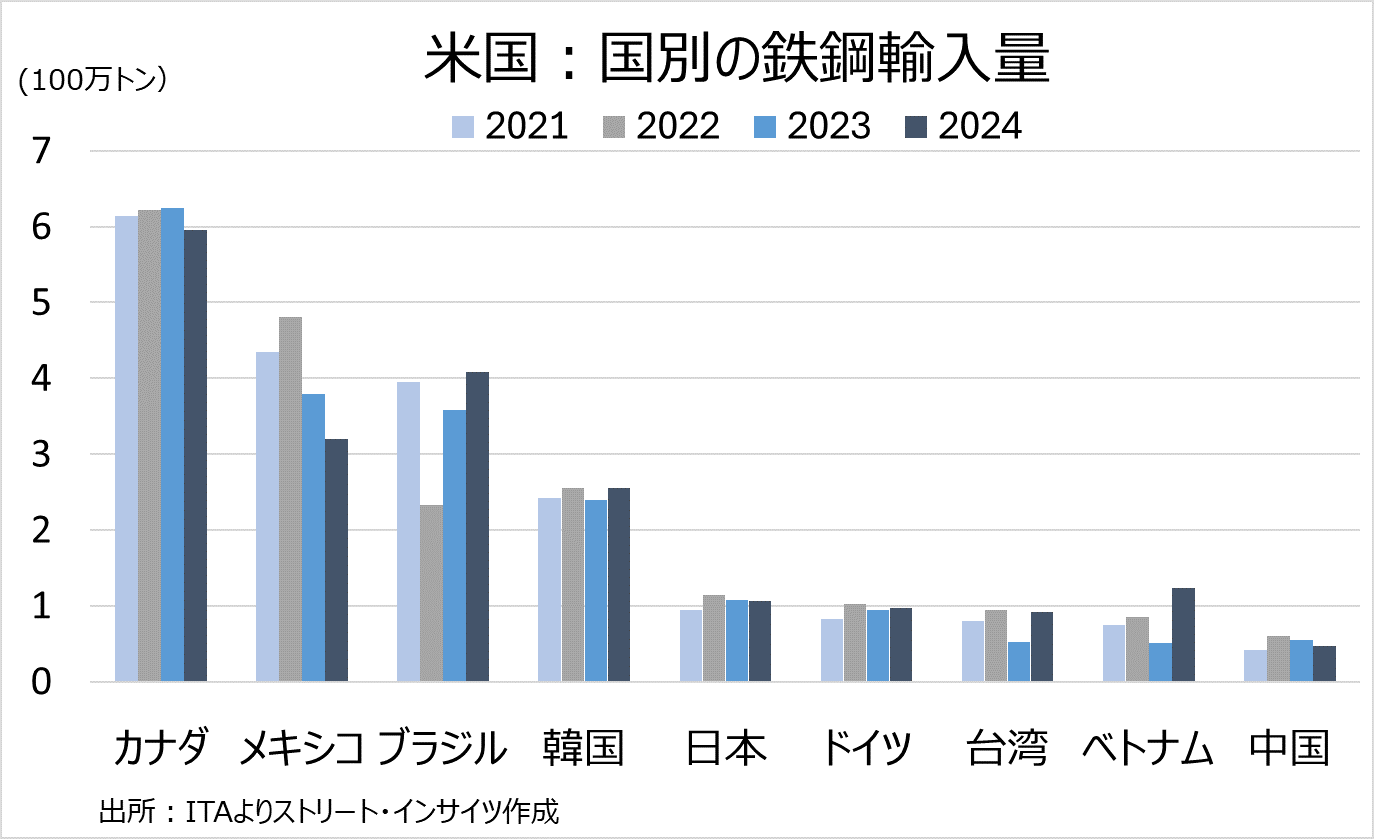

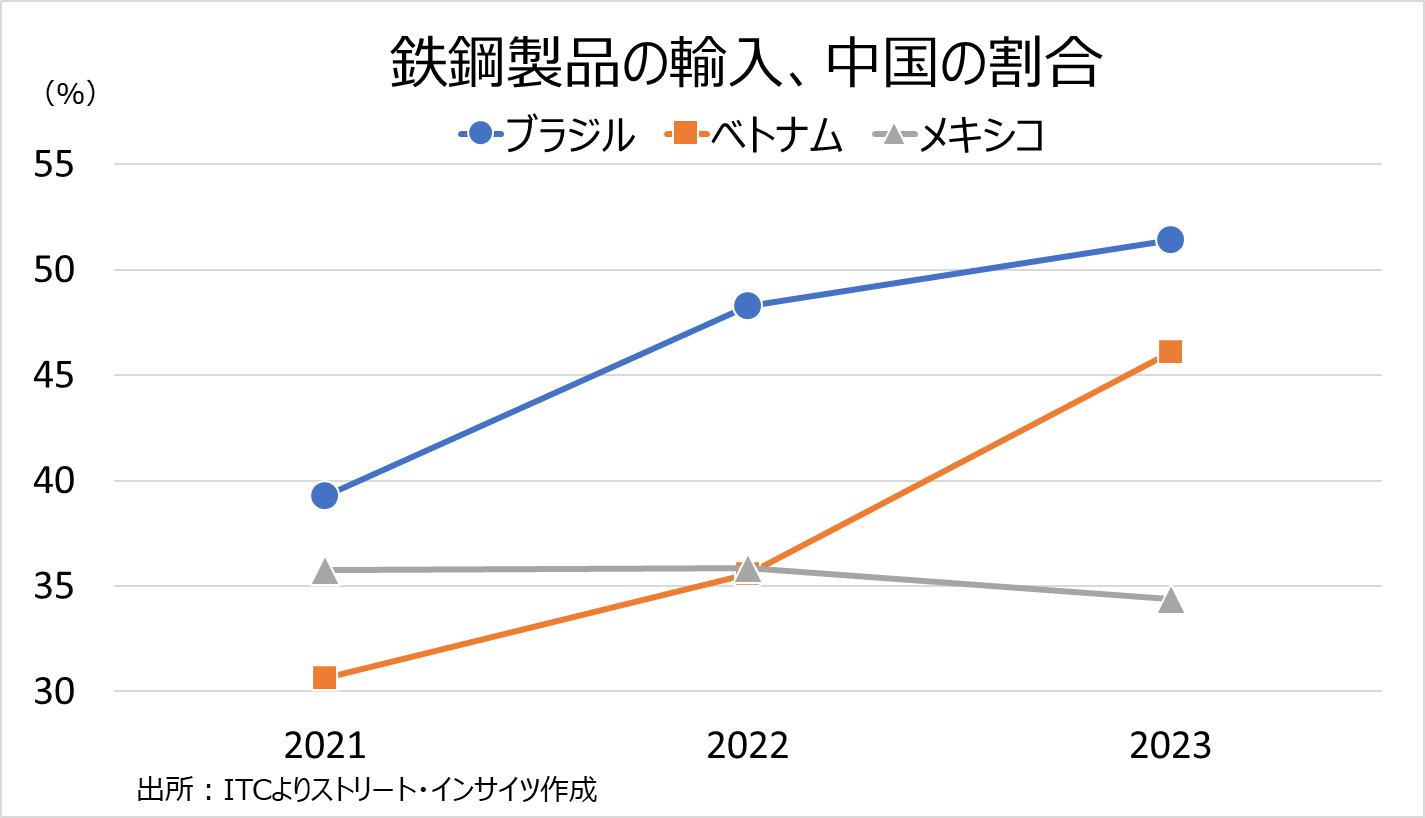

ベトナムと言えば、中国の迂回輸出の漁夫の利を得ていた国の一つで、中国が過剰生産する鉄鋼をめぐり、ベトナムにおける中国からの輸入急増と、米国の鉄鋼輸入においてベトナムが2021年の10位から2024年に5位へ上昇したことで明白だ。トランプ政権がベトナムと真っ先に通商交渉を開始したのは、1期目の反省から迂回輸出を許さないメッセージと捉えられよう。相互関税を90日間にわたり一時停止したのは、トランプ氏の大統領就任100日やトランプ氏の誕生日6月14日を意識しただけでなく、二国間協議を迅速にまとめ上げる必要性を認識したものではないか。

チャート:米国、2024年の国別の鉄鋼輸入量

チャート:ベトナムなど、鉄鋼製品の輸入に占める中国の割合

もうひとつ、グリアUSTR代表が米議員に説明した日本との交渉ポイントで、トランプ関税が中国包囲網を狙った「交渉カード」であることが読み取れる。ウォール・ストリート・ジャーナル(WSJ)紙によれば、日本との交渉は3つで、1つは①日本での米製品アクセス拡大、②LNGなどコモディティの購入増、③中国など敵対国で行う民間企業の投資審査を巡る連携――だという。このうち、③は迂回輸出だけでなく、民間企業の中国関与を監視する道が開かれた格好だ。

トランプ政権が全世界に関税という大きな網を掛けた狙いが、①迂回輸出の封じ込め、②中国投資の監視体制構築――を含めた多国間での中国の包囲網ならば、金融資本市場の混乱は短期間に収束しそうもない。ドル円は、トランプ政権の新自由主義からの「体制転換」のベールがはがされるにつれ、ドル高・円安是正の動きが強まりうる。 >>>

毎週、安田氏のレポートはどこかで「なるほど。。。」と感じる独自の分析が披露されているのですが、今週分も「個人的には、大変勉強になりました」。

ところで、米国債利回りのコーナーでも既述の通り先週後半には「リスク回避ムードの中で米国債が大きく売られ“長期債利回りの週間での上昇幅が数十年ぶりの水準に上昇”」しました。因みに、2週前に4%を割り込んでいた米10年債利回りの週間上昇幅は2001年以来、同30年債に到っては1987年以来の上昇幅となったようです。株式市場の変動が余りにも激しいのであまり取り上げられていない事象だったようですが、FRBの金融政策だけでなく株式や為替など他の金融・商品市場にも大きく影響を及ぼし得る要因ですので、今後も注視して行く必要があると考えています。

<良きにつけ悪しきにつけ、今後数か月間(少なくとも『大統領の100日』の間)は、米国だけでなく「グローバルな金融資本市場の主導権をトランプ氏が握る」ことは想像に難くありません。

そうした状況においても、2025年の金融市場の耳目を集めるのは「米国の長期債利回りが安定推移辿ることができるかどうか」であり、これが今後の最大の焦点になってくるのではないでしょうか。

この米国長期債利回りの動向を大きく左右すると思われる「インフレの抑制」に向けて、既述の通り、トランプ政権が積極的に取り組む姿勢を示したことは、(先週のグローバル金融市場の良好なパフォーマンスが示した通り)世界の金融資本市場にとってかなりの安心感醸成につながったのではないかと考えられます。:1/27付weekly reportより>

この観点から申し上げれば、現在は「不安感の蔓延」の真っただ中にあるのかもしれません。

既述の通り、いずれも「金融市場の主導権を握るトランプ氏」の言動が元凶となった事象です。ただ、年金資産運用を担当する身としては、現在懸念されている米国(世界)経済の急減速がクレジット(信用)市場にも悪影響を及ぼさないことを祈ります。

我々の認識では「米国債市場は、世界のあらゆる金融資本市場の中で最も洗練されている市場」です。

繰り返しで大変恐縮ではありますが、今後とも「過度に予断を持つことなく」変化の兆しを見落とさぬ姿勢を継続して金融資本市場を引き続き注視してゆく所存です。

お知らせ:今週もご紹介しましたが、米国を中心とする「世界のインフレ・景気・金融政策」の現状分析、並びに短期を中心としたUSD円相場見通しについては、トレーダム(※)為替アンバサダーでもある安田佐和子氏のレポート(Weekly Report等)に詳細かつ非常に解りやすく解説されています。TRADOM会員の方々はサイト内で是非ご参照下さい。

<(※):ジーフィット株式会社は2024/10/1より「トレーダム株式会社/TRADOM Inc.」に社名を変更しました>

ようこそ、トレーダムコミュニティへ!