<テクニカル分析判断>

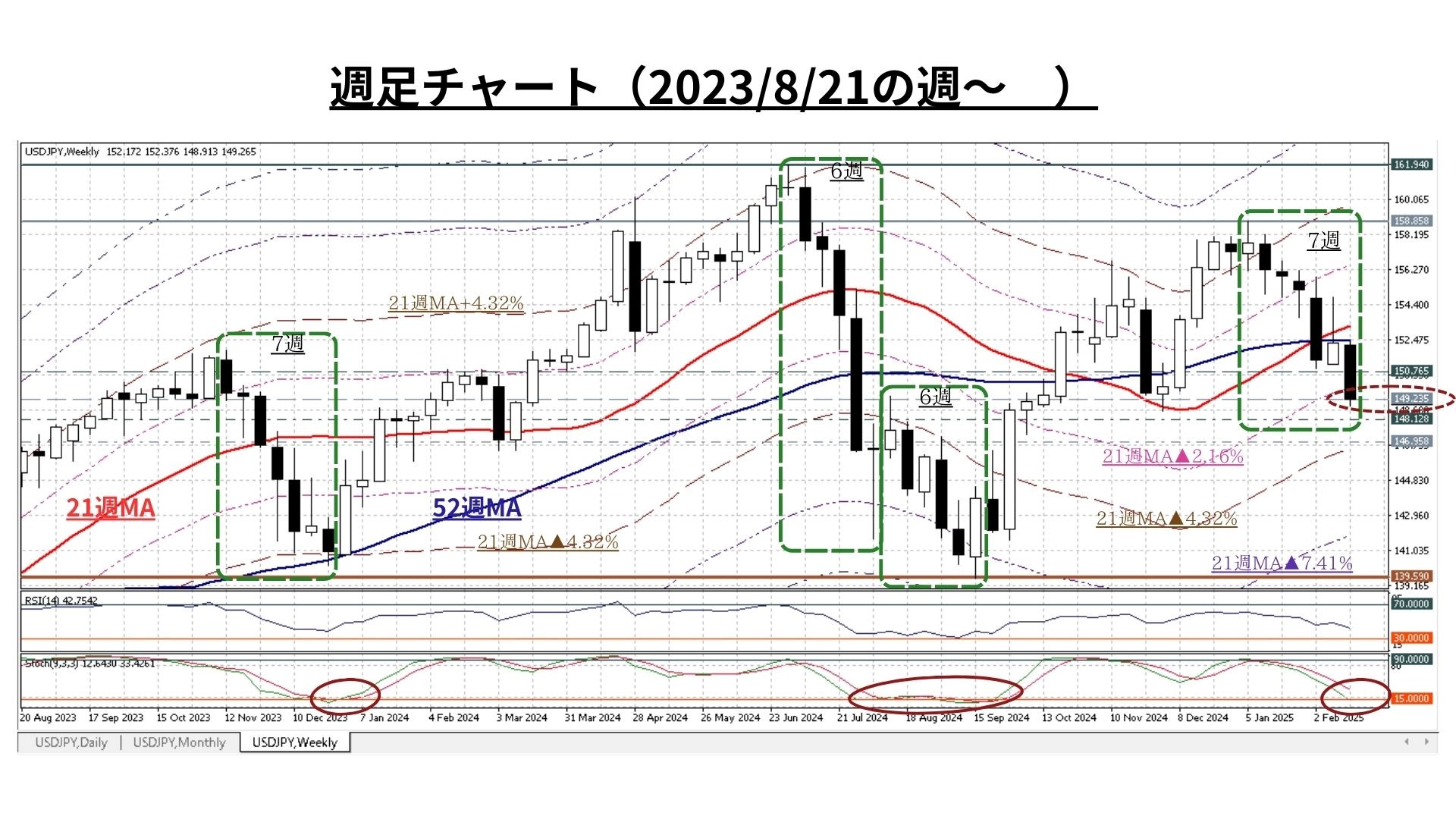

●短・中期:地合いの悪化は一段と進展も、短期時間軸では「底打ち接近」の兆候も台頭

■2/17週は「寄付152.25:148.93~152.39:終値149.28前週比▲3.03円の大幅円高)」の推移

◆先週も▲3.03円の円高となり、前週の陽線から再び大陰線を形成。週間変動幅は3.46円と前週比僅かに縮小も、高水準を継続

◆また、以下の要因から「中短期時間軸主導でテクニカルな地合いの悪化(下落サイクルの進展)」が依然として継続していることを示唆

・終値が引き続き(2週前にゴールデンクロスを示現した)21&52週移動平均線を下回った

・前週比での「上値の切り下がり」が6週連続に延長

=>>>上記の「6週中5週は4週連続を含む陰線」

=>>>4週連続陰線は「161.94円の高値示現(@2024/7/3)の直後、7/8週~8/5週まで4週連続に亘る急落」を記録して以来29週ぶりの事象

<<=>>

◇一方、(目立った)サポート/反発要因は以下の諸点以外見当たらない

・「(連続する)上値もしくは下値の切下がりを伴う下落サイクル」はここ2年超の期間「6週or7週で1サイクルを終えている」

・RSIはさほどでもないが、上記(一昨年12月&昨年7/8月)と同様に「ストキャスティクスはいつ反発に転じてもおかしくない水準」に達しつつある

・「139.59~158.88(19.29円)の上昇サイクル」の50%戻し(149.235)を終値でかろうじて上回った

■他方、最も変化が生じやすい短期時間軸でも「下落に転じた21日MAを上値抵抗とした下落圧力の高まり(下落サイクルの進展)」が一段と鮮明に

=>>>急落を続ける21日MAだけでなく、200日MA・52日MAも僅かながら下落に転換

=>>>こうした状況から「テクニカルな地合いは引き続き悪化が進展中」と考えられる

<<=>>

□ただし、以下の諸点から「底打ち」の兆候も感じられなくはない(上図ご参照)

➊下落圧力は引き続き高いが、終値ベースでは昨年9/16の安値(139.59)と本年1/10の高値(158.88)の半値(50%:149.235)超の水準を辛うじて維持

➋昨年8月初にかけての明らかな「下落の過熱」状態には及ばないが、RSIは「2/21に一時的に30割れを示現し、売られ過ぎの状況」に達していた

➌昨年8月初並びに同12月初にかけて見られたように「ストキャスティクスはいつ反発に転じてもおかしくない水準」まで低下している

以上より<今週のテクニカル分析の結論>は以下の通り

◆実に29週ぶりとなる4週連続陰線が示唆していたように、短期時間軸主導で「テクニカルな地合いの悪化」は更に進展し、もとより強調を維持していた中長期にも波及

◇一方、下落要因との比較では「インパクトが弱い」ものの、短期的には「底打ち(近し)」を示唆する事象が徐々に増加しつつある

=>>>依然として「ボトムアウト(底打ち)」を明示できる段階ではないものの「底打ちが接近」との状況には到りつつあるとは言えよう

=>>>先週お知らせした通り「週足で終値が150.00を下回ったため、中長期予測シナリオの本格的な修正作業を実施中」だが、現時点では「長期上昇トレンド」を反転させる状況には到っていないと認識

□下落圧力は引き続き高いため「下値模索の展開が継続」しやすいものの、ボトムアウトは着実に接近中であると判断している

=>>>なお、他の金融市場の変動率も高まっていることから、週間変動幅は比較的高水準の継続が見込まれる

□引き続き「過度に予断を持つことなく」変化の兆しを見落とさぬ姿勢を維持した上で、終値が以下の水準を「維持or突破」できるかどうかに注目している

② 151.35円=21週MA▲1.23%

③ 150.39円=21週MA▲1.86%

⑤ 147.57円=21週MA▲3.69%

⑥ 146.61円=21週MA▲4.32%

⑦ 145.65円=21週MA▲4.95%

>>>上記②(上方)と⑤(下方)が「抜けると加速する」と思われる水準

~以下では『短期・中期・長期の方向性』についての分析ポイント及び各時間軸での想定レンジをご案内します。(今号の分析は2025/2/21のNY市場終値をベースに実施) ~

<以下の用語補足:「MA」=移動平均線、「RSI」=(上下への過熱を示す)相対力指数>

➊日足チャート:「21MA±4.32%のバンド、52MA & 200MA」、RSI等

短期(1週間~1か月)の方向性:テクニカルな地合いは悪化継続も底打ちの兆候も台頭

〇上図は直上掲載分をそのまま再掲したもの。コメントについては既掲のものもご参照下さい

◇下落要因との比較では「インパクトが弱い」ものの、短期的には「底打ち(近し)」を示唆する事象が徐々に増加しつつある

=>>>仮に現状で下値模索が加速した場合、少なくともRSI/ストキャスティクスは昨年7月末~8月初の「下落の過熱」(上図左端)状態に急接近し底打ちの可能性も高まろう

>>> 想定レンジ=今週:147.60~151.35、今後1ヶ月:145.65~155.10=

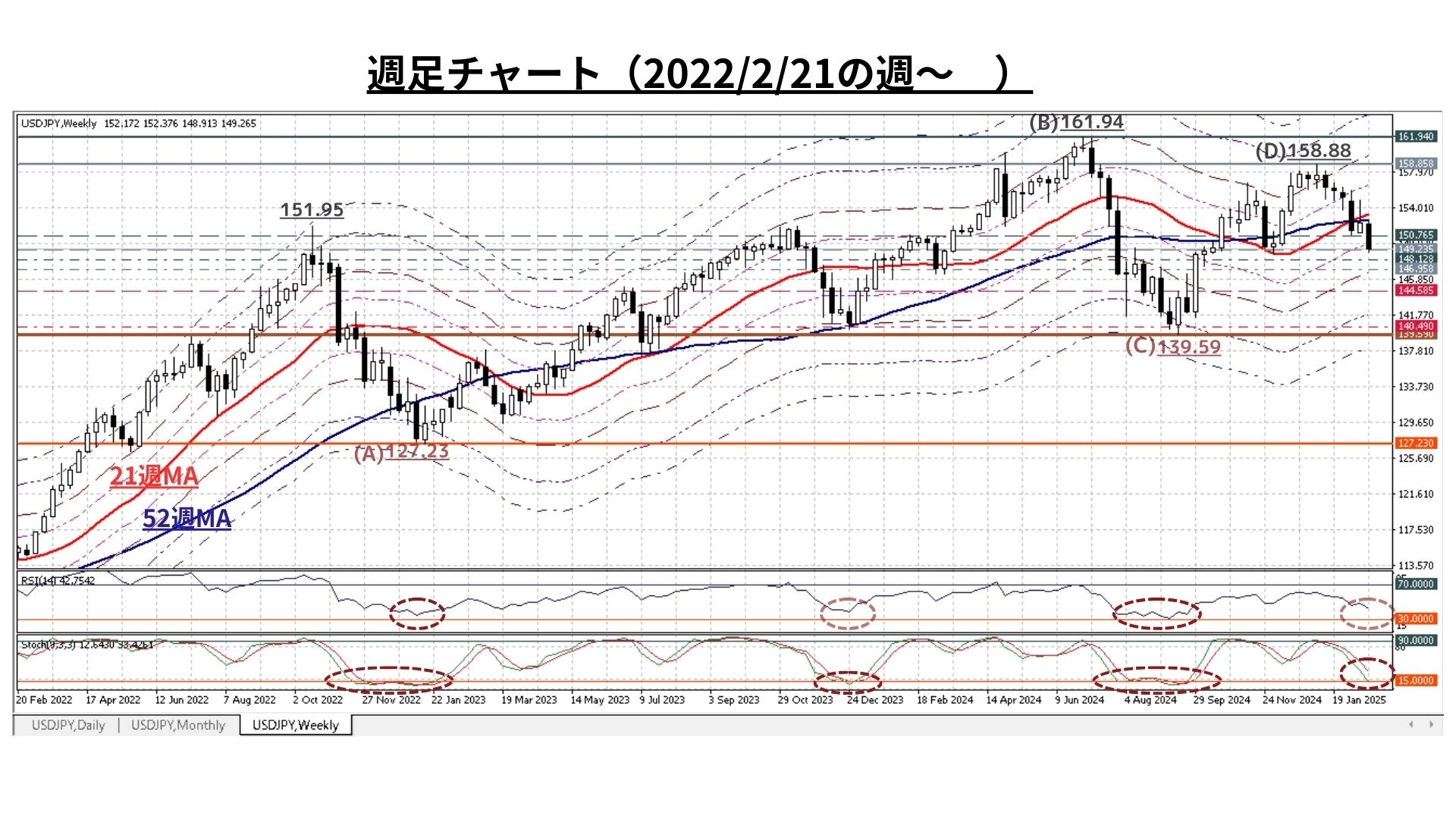

➋週足チャート:「21MA±4.32%/±7.41%/±9.87%のバンド & 52MA」、RSI等

中期(1か月~半年程度)の方向性:地合いは悪化継続も反発の可能性が漸増

〇上図は冒頭掲載分を期間3年に延長したもの (コメントは既掲のものもご参照)

◇RSIはさほどでもないが、一昨年12月&昨年7/8月と同様に「ストキャスティクスはいつ反発に転じてもおかしくない水準」に達しつつある

◇下落圧力は引き続き高いが、下値メドを考える上で図中「“(A)⇒(B)上昇波”における半値(50%:144.585)水準の維持の可否」は極めて重要

>>>今後6か月間の想定レンジ = 148.65~161.10⇒145.65~157.95=

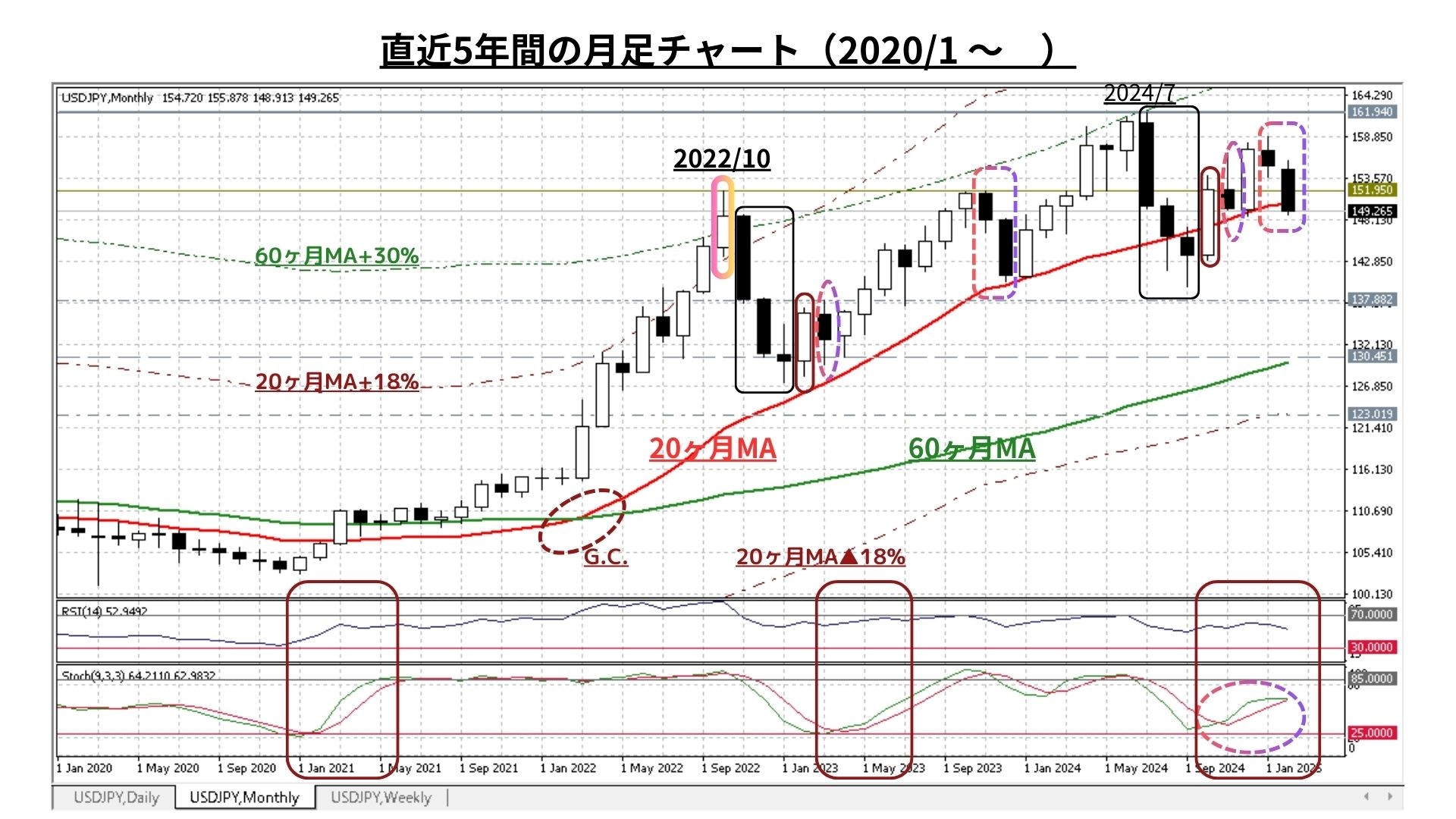

➌月足チャート:「20MA±18.0%のバンド」「60MA±30.0%のバンド」、RSIを付記

長期(半年超~1年程度)の方向性:中短期からの地合い悪化が波及。20ヶ月MA維持の可否に注目

□想定通り、4カ月連続で上値を切り上げつつ1月を終了して『超長期上昇トレンドの継続』を確認(ストキャスティクスにも底打ち/上昇サイン点灯中)

◆短期時間軸の地合い悪化が波及、(超)長期上昇トレンドにやや懸念が台頭

⇒2月終値並びに3月の推移で20ヶ月MA超の水準を維持できるかどうかが注目される

>>> 今後1年間の想定レンジ = 148.65~165.90 ⇒145.65~164.55 =

<ファンダメンタルズ分析判断>

◆米国:景気指標悪化からリスク回避。金利は低下、株式は大幅に反落

◆日本:日銀のタカ派姿勢に金利上昇継続、米国株安から日本株も反落

◆USD円:金利低下からUSD指数は弱保合いが継続、USD円は大幅続落

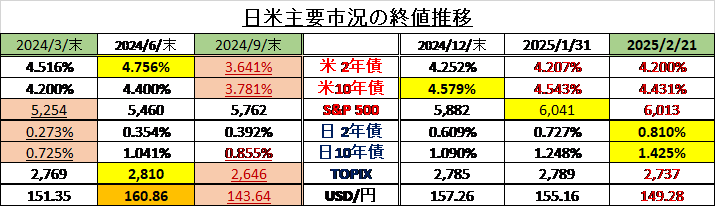

◇米債利回り:米債利回りは週末にかけ低下。2月のS&P米PMI速報値は2023年9月以来、2月のミシガン大消費者信頼感指数(確報値)も15カ月ぶりの低水準。また、1月の米中古住宅販売戸数も4ヶ月ぶりに減少するなど一連の予想比低調な米経済指標をうけたもの。

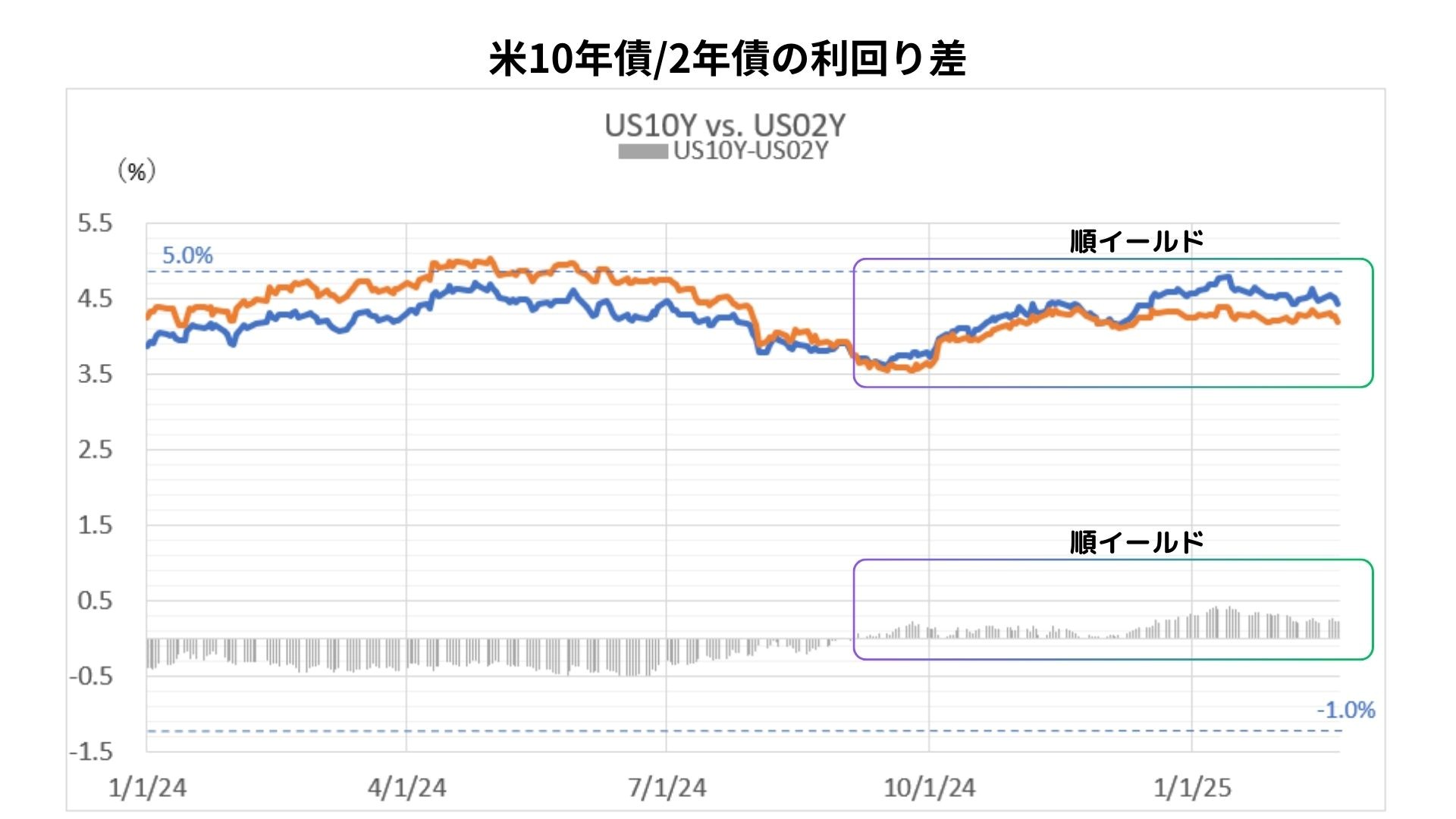

冴えない景気指標の発表を受け、金利先物市場が織り込む「FRBによる年内の利下げ幅」は計0.48%(前日は同0.42%)に拡大し「FRBが今年2回の0.25%利下げを行う」との期待の高まりを示唆。また、次回の利下げ実施時期も先週より前倒しになりつつある。 なお、2年債と10年債の利回り格差は0.231%と前週比で僅かに拡大。

> 2年債利回り:2/14 4.261% ⇒ 2/21 4.200%(前週比 ▲0.061%低下)

>10年債利回り:2/14 4.478% ⇒ 2/21 4.431%(前週比 ▲0.047%低下)

=>10年-2年の利回り差は「+0.217%と前週(+0.217%)比で僅かに拡大」(下図)

前半のテクニカル分析では、短期主導の地合いの悪化が更に進展し、中長期への波及も進んだものの、それが逆に「短期でのボトムアウト接近の可能性」を高めたとの結論となりました。

=============

◆実に29週ぶりとなる4週連続陰線が示唆していたように、短期時間軸主導で「テクニカルな地合いの悪化」は更に進展し、もとより強調を維持していた中長期にも波及

◇一方、下落要因との比較では「インパクトが弱い」ものの、短期的には「底打ち(近し)」を示唆する事象が徐々に増加しつつある

=>>>依然として「ボトムアウト(底打ち)」を明示できる段階ではないものの「底打ちが接近」との状況には到りつつあるとは言えよう

=>>>先週お知らせした通り「週足で終値が150.00を下回ったため、中長期予測シナリオの本格的な修正作業を実施中」だが、現時点では「長期上昇トレンド」を反転させる状況には到っていないと認識

□下落圧力は引き続き高いため「下値模索の展開が継続」しやすいものの、ボトムアウトは着実に接近中であると判断している

=============

一方で、ファンダメンタルズについては(先週も当欄でお伝えしたように)以下を中心に、USD円の下落に繋がる要因の評価がますます高まりつつあるようです。

〇総じて事前予想比軟調な米経済指標が多かったこと

◎ベッセント財務長官が2/5の会見で「注視しているのはFRBの政策金利ではなく10年債利回り」と、インフレ再燃や財政拡大懸念による長期金利上昇を警戒する姿勢を強調。長期金利上昇に楔を打ち込んだことでトランプ2.0の発足前後から始まった「米10年債利回りとこれに伴うUSD指数の低下傾向」に拍車

〇『リスク管理の観点から一旦利下げを停止して様子を見るべき』を結論とした1月のFOMC議事要旨が公表され「追加利下げを急ぐ必要はなく、慎重な判断が適切」との姿勢が確認された一方で、「QT(量的引締め)縮小議論の台頭」が明らかになったこと

〇毎年2月に集中する「米国債の利息を受け取る日本の金融機関等による円転」が活発化する上、日本の会計年度末(3月末)を前にした日系企業による海外利益の一部円転観測が強まる

◎『タカ派色を強める日銀』と「矢継ぎ早の“追加利上げ観測”を織り込む国内債券市場(10年国債利回りの急上昇)

しかしながら、我々は現時点では「このままUSD円相場が軟化し続け、大きな流れとしてUSD安・円高局面に向かう」とは考えていません。逆に、「3月にはUSD円相場は底入れしている可能性が高い」のではないかと予想しています。これまでも指摘してきましたが、そう考える主たる要因(理由)は以下の通りです。

◎『Do not fight FED!』(≒FRBには逆らわない方がいい)

⇒インフレに対する不確実性が非常に高い現状ではFRBが利下げを急ぐ必要はない

◎『日銀の追加利上げ継続』予想は過度に織り込まれている

⇒OIS市場では、1月に0.5%まで引き上げられた日本の政策金利が『年内にあと2回以上利上げされる』ことを織り込むほどの状態

==>>仮に、上記の想定が「追加3回分=政策金利1.25%まで上昇」したとしても(かねてより再三指摘してきた通り)日本の政策金利は現在の消費者物価上昇率である3%台や長期の物価目標2%にすら及ばない『実質金利マイナス』の状況を依然として脱しきれないため、持続的な円高USD安圧力は発生しづらい状況が続く

⇒日銀が「政策金利を最低でも(物価目標である)2%超に引き上げ」ない限り、本邦の実質金利をプラスの領域に転化させることは困難であり、日本の金融政策主導で円安にブレーキをかけるのは極めて難しい局面が継続

⇒また、過度に円高/金利上昇が進めば、本邦景気や企業収益に悪影響が及ぶことも想定されます。この先、現在のタカ派的発言を緩和するようなメッセージが発信される可能性も否定は出来ないでしょう(先週の当欄でのコメントより)

<<⇔>>米国経済の軟着陸(≒インフレ高止まり)観測が根強い中、FRBによる政策金利の引き下げが(物価目標である2%より高い)3%台で打ち止めとなる可能性が高まりつつある現局面においてはなおさら

◎日本の国際収支は依然USD高円安の継続を示唆

これまでも、折に触れて指摘してこの要因は、データを基に改めて詳述する予定です

<良きにつけ悪しきにつけ、今後数か月間(少なくとも『大統領の100日』の間)は、米国だけでなく「グローバルな金融資本市場の主導権をトランプ氏が握る」ことは想像に難くありません。

そうした状況の中においても、2025年の金融市場の耳目を集めるのは「米国の長期債利回りが安定推移辿ることができるかどうか」であり、これが今後の最大の焦点になってくるのではないでしょうか。>(1/27付 当Weekly Reportの最終文節より)

引き続き「過度に予断を持つことなく」変化の兆しを見落とさぬ姿勢を継続して金融資本市場を注視してまいる所存です。

お知らせ:米国を中心とする「世界のインフレ・景気・金融政策」の現状分析、並びに短期を中心としたUSD円相場見通しについては、トレーダム(※)為替アンバサダーでもある安田佐和子氏のレポート(Weekly Report等)に詳細かつ非常に解りやすく解説されています。TRADOM会員の方々はサイト内で是非ご参照下さい。

<(※):ジーフィット株式会社は2024/10/1より「トレーダム株式会社/TRADOM Inc.」に社名を変更しました>

ようこそ、トレーダムコミュニティへ!