<テクニカル分析判断>

●短・中期:地合いの悪化が進展する中、押し目買い圧力も根強く残存

■1/27週は「寄付155.73:153.72~156.24:終値155.16前週比▲0.78円の円高)」の推移

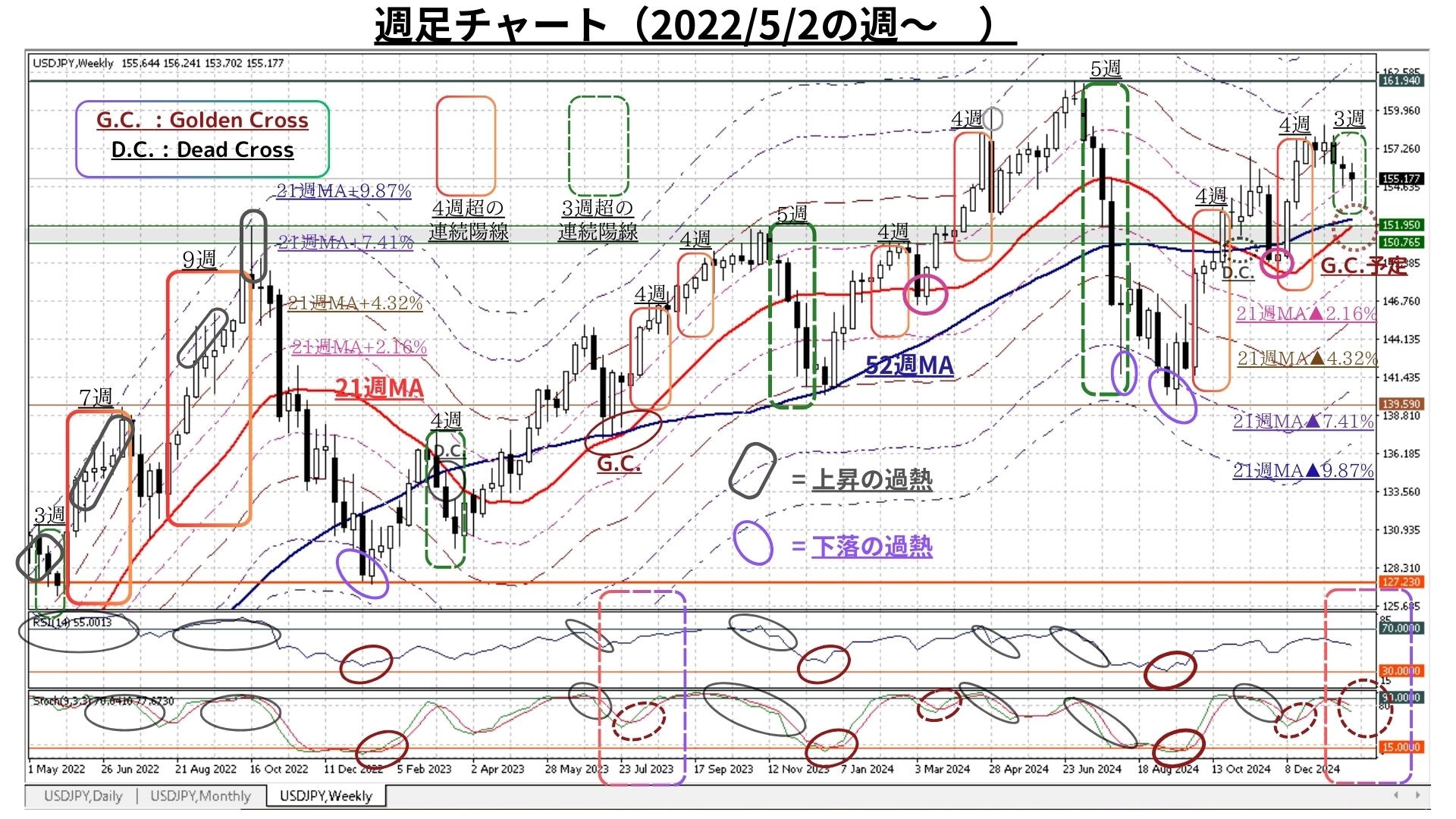

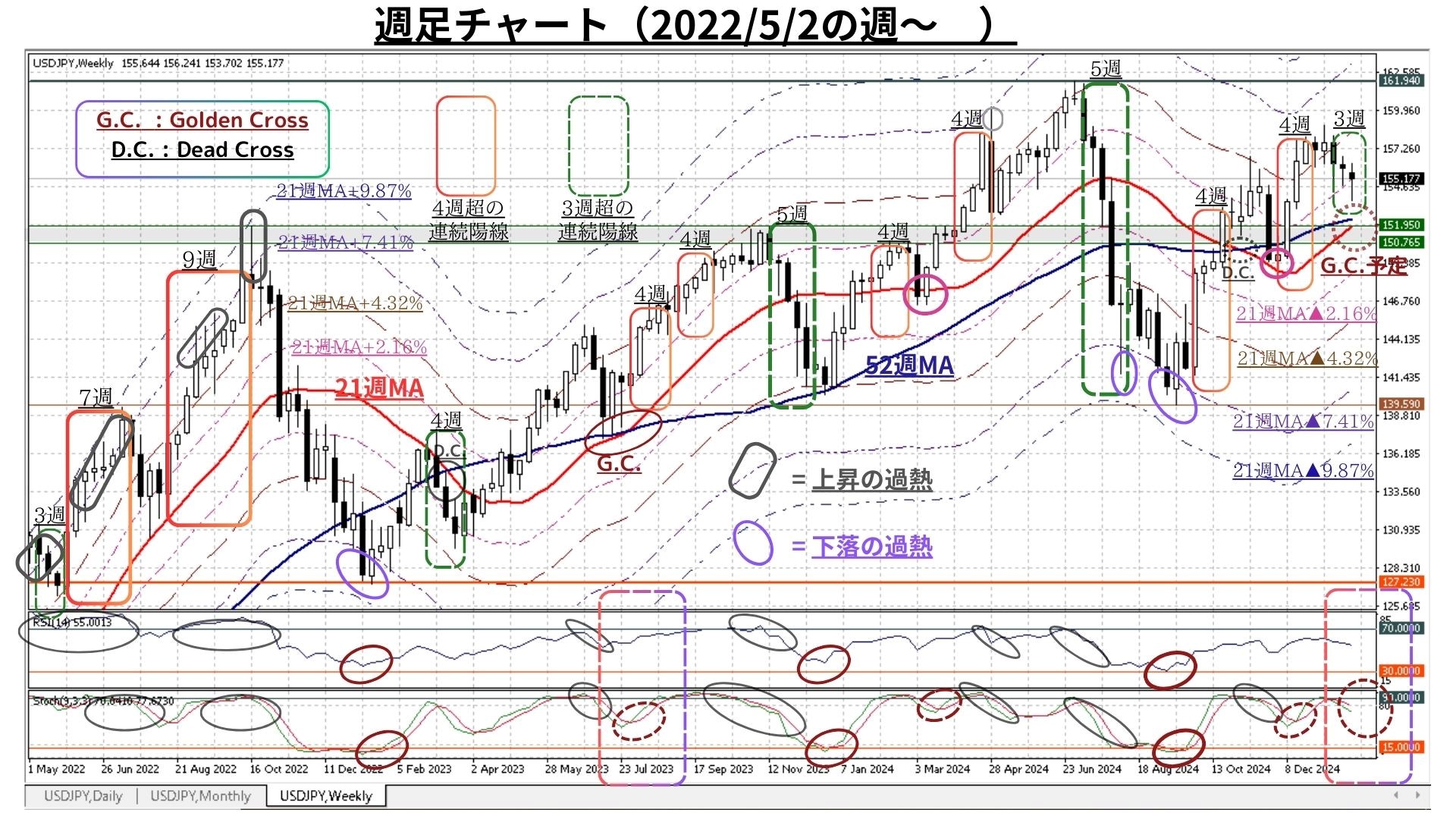

◆3週連続陰線は「161.94円の高値示現(@2024/7/3)の直後、7/8週~8/5週まで5週連続に亘る急落」を記録して以来28週ぶりの事象

◆また、先週も3週連続前週比で「下値・上値が共に切り下がり」、短期時間軸主導で「テクニカルな地合いの悪化」が継続していることを示唆した

<<=>>

◇これに対し、(ここ数週指摘しているように)直近6週の21週移動平均線(MA)の急反発傾向から、52週MAとのゴールデン・クロス(G.C.)が2/3週には示現する見込み

=>>>これを契機として、21週MAの上昇に伴う格好で「(テクニカルな)上昇余地は今後拡大」してゆくものと見られる

◇また、「ここ3週の陰線はいずれも“下ヒゲが長め”」で“押し目買い圧力(下値支持力)”の根強さ」も認識される

◇一旦60台へ上昇していたRSIも直近3週の軟化によって再び55.0まで低下し、依然として「上昇余地は残存」

=>>>既述のG.C.示現のタイミングやRSIやストャスティクスの水準/形状からは、2023年7月下旬(図中下部の破線太枠部分)と同様の『反転上昇』の可能性も感じられる

>>>なお、前週1.98円と縮小した週間変動幅は、先週2.52円へと再び拡大に転じたもののさほど大きくはなく、既述の上下両方向の圧力が依然として拮抗していることを示唆

■一方、「上昇トレンド」を否定するまでには到っていないものの、短期時間軸でも「上昇ペース鈍化⇒下落圧力の高まり⇒緩やかな下落」が次第に鮮明に

=>>>先週の推移は「21日MAより下で弱含みを続け52日MAを挟んで上下に振れる展開」

=>>>これに伴い、「下値支持線から上値抵抗線に転化した21日MAにタッチすることすらできず、テクニカルな地合いは引き続き悪化」

<<=>>

□ただし、以下の諸点から「底打ち」の兆候も見てとれる(上図ご参照)

1)21日MAを明確に下回ったものの、より強力な下値支持線である52日MA(紺の太線)は終値で連日その水準を下回ることはなく(下抜けの確認に未達)、依然支持線として機能している

2)昨年12/3~本年1/10の10.23円の上昇(上図紺の枠)の「半値押し(50%調整=153.765)」近辺で先週3回も反発しており、この水準は強力な下値支持線として機能していた

3)RSIは「(過去1年程)反発のポイントとなりやすい44.0の水準」に達している上に、「いつ反発に転じてもおかしくない水準」まで低下していたストキャスティクスは、想定通り緩やかに反発に転じている

以上から導き出された<今週のテクニカル分析の結論>は以下の通り

◆実に28週ぶりとなる連続陰線が示唆する通り、短期時間軸主導で「テクニカルな地合いの悪化」が進行中である懸念は増幅

◎しかし、短期的には既に底打ちを示唆する事象も見られ始めており、もとより強調を維持している中長期と併せて「テクニカルな地合いが再び好転し“上昇トレンドの継続”を改めて確認」する展開を想定している

□また、直近3週の軟調推移はそれまでの「上昇ペース」を緩和するための『自律的な速度調整』に該当とも考えられ、今回の上昇サイクルは依然『秩序だった変化(上昇)の範疇にある』と認識

=>>>今後も折に触れて、秩序だった上昇サイクルの中で自律的な速度調整を交える可能性はあろうが、中長期的なUSD円相場の方向感は(依然として)基本的に上方だと考えられる

=>>>なお、他の金融市場の変動率も高まってきているため、週間変動幅は再び拡大して行くことが見込まれる

□引き続き「過度に予断を持つことなく」変化の兆しを見落とさぬ姿勢を継続した上で、終値が以下の水準を「突破or維持」できるかどうかに注目している

② 157.35円=21週MA +3.09%

③ 156.39円=21週MA +2.46%

⑤ 154.50円=21週MA +1.23%

⑦ 152.64円=21週MA

>>>上記③(上方)と⑥(下方)が抜けると加速すると思われる水準

~以下では『短期・中期・長期の方向性』についての分析ポイント及び各時間軸での想定レンジをご案内します。(今号の分析は2025/1/31のNY市場終値をベースに実施) ~

<以下の用語補足:「MA」=移動平均線、「RSI」=(上下への過熱を示す)相対力指数>

➊日足チャート:「21MA±4.32%のバンド、52MA & 200MA」、RSI等

短期(1週間~1か月)の方向性:テクニカルな地合いは悪化も底打ちの気配台頭

〇上図は直上掲載分をそのまま再掲したもの。コメントについては既掲のものもご参照下さい

◇足許では上値の重い展開が続いているが、12/3(148.65)~1/10(158.88)の上昇幅(10.23円)の50.0%押しに当たる水準(=153.765)近辺で先週3回も反発した

□直近3週の軟調推移はそれまでの「上昇ペース」を緩和するための『自律的な速度調整』に該当、今回の上昇サイクルは依然『秩序だった変化(上昇)の範疇にある』との認識を継続

>>> 想定レンジ=今後2週:152.60~159.23(来週は休載のため2週分を記載)

今後1ヶ月:151.50~161.10=

➋週足チャート:「21MA±4.32%/±7.41%/±9.87%のバンド & 52MA」、RSI等

中期(1か月~半年程度)の方向性:騰勢鈍化の懸念継続も中期上昇トレンドに著変無し

〇上図は冒頭掲載分をそのまま再掲したもの (コメントは既掲のものもご参照)

◇直近6週の21週移動平均線(MA)の急反発傾向から、52週MAとのゴールデン・クロス(G.C.)が2/3週には示現する見込み(確定)

=>>>これを契機として、21週MAの上昇に伴う格好で「(テクニカルな)上昇余地は今後拡大」してゆくものと見られる

◇また、「ここ3週の陰線はいずれも“下ヒゲが長め”」で“押し目買い圧力(下値支持力)”の根強さ」も認識される

>>>今後6か月間の想定レンジ = 148.35~163.35⇒149.40~163.95=

➌月足チャート:「20MA±18.0%のバンド」「60MA±30.0%のバンド」、RSIを付記

長期(半年超~1年程度)の方向性:短期での地合い悪化も、長期上昇トレンドには影響なし

□想定通り、4カ月連続で上値を切り上げつつ1月を終了して『超長期上昇トレンドの継続』を確認(ストキャスティクスにも底打ち/上昇サイン点灯中)

◇既述の短期時間軸の地合い悪化はあるものの、(超 )長期上昇トレンドには著変なしと考えられる

>>> 今後1年間の想定レンジ = 148.35~166.50 ⇒149.40~167.70 =

<ファンダメンタルズ分析判断>

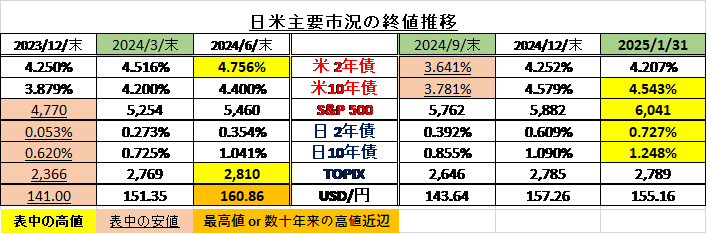

◆米国:FRBは据置きも利下げ期待は残存。金利は低下も、株式は反落

◆日本:日銀追加利上げ以降も金利上昇、日経平均は下落もTOPIXは堅調

◆USD円: USD指数は2週連続の大幅続落から反発も、USD円は軟調継続

◇米債利回り:FRBは「4会合ぶりに金利を据置き。今後は引き続きデータ次第で、利下げ再開を急がない」姿勢を表明。一方で、先週の経済指標も総じて予想比堅調とは言えなかった上、FRB高官からのハト派コメントが目立ち、長短共に債券利回りは低下基調を継続した。

ただし、週末にトランプ政権が「2月からの関税強化発動」を表明したことで、インフレ圧力高進に対する懸念が高まり、債券利回りは若干上昇する格好で越週した。

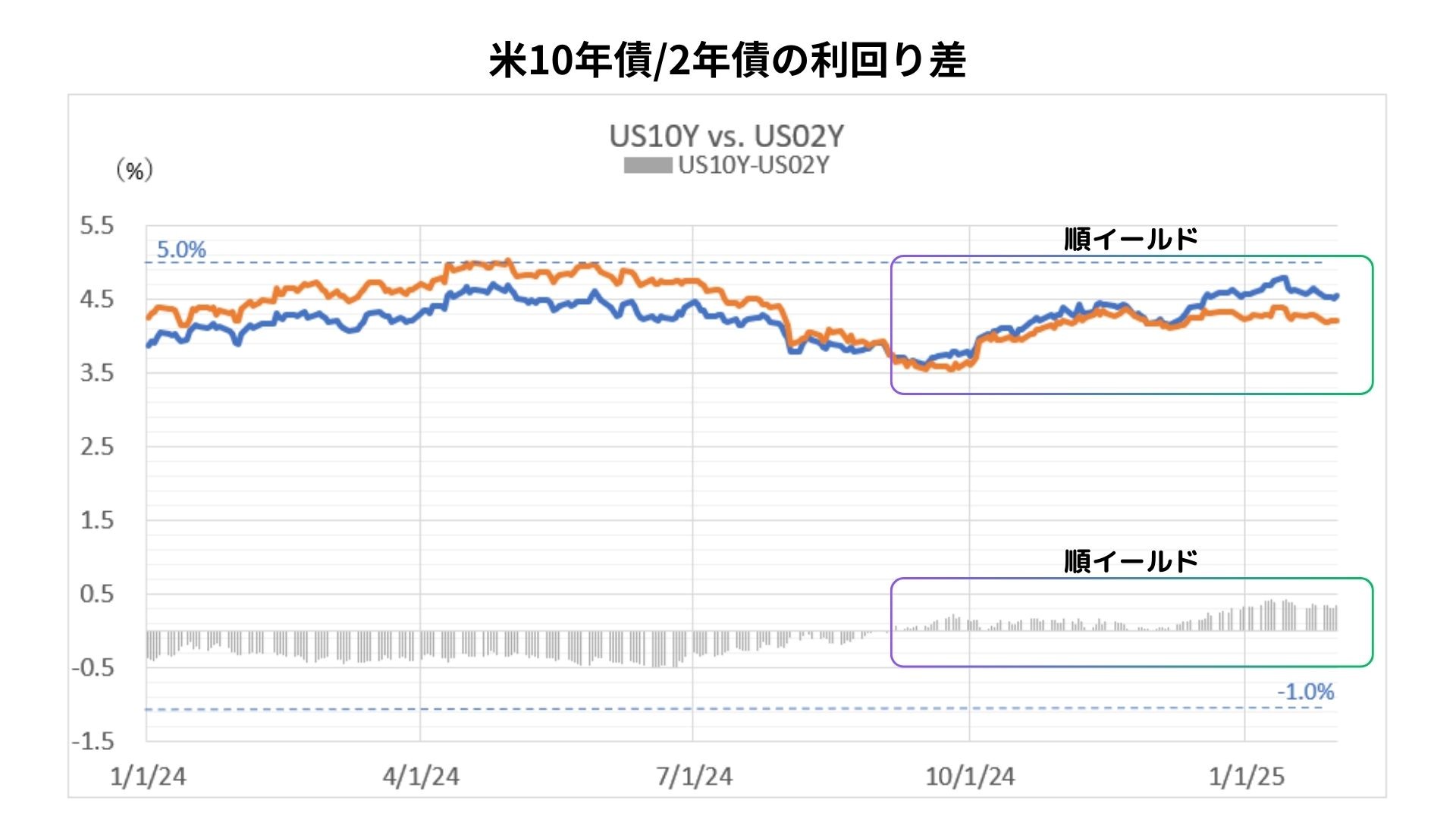

> 2年債利回り:1/24 4.263% ⇒ 1/31 4.207%(前週比 ▲0.056%低下)

>10年債利回り:1/24 4.617% ⇒ 1/31 4.543%(前週比 ▲0.0074%低下)

=>10年-2年の利回り差は「+0.336%と前週(+0.354%)比で僅かに縮小」(下図)

前半のテクニカル分析では、引き続き<「短期時間軸において騰勢の減退(≒戻り売り圧力が着実に増幅)」とした一方で、「根強い押し目買い圧力は残存しており『中長期上昇トレンド』は依然維持」されているのではないか>との結論を維持しました。

ただし、年末・年始にかけての『引き続きUSD高円安見通しを維持』するとしていた確信度は徐々に希薄化し始めていることは確かです。したがって、いつも申し上げている通り「変化は短期から」の理に則り、過度な予断を持つことなく変化の兆しを見落とさぬ姿勢を継続して行くことが肝要だと考えています。

一方、<<◎独・英・仏の事例を挙げるまでもなく、主要先進国の中では「最も良好な景気と最も安定的な政策運営が見込まれる“トランプ2.0”を有する米国の比較優位が維持されやすい状況」は来年にかけても続き、これに伴う米金利・USD指数の堅調(上昇)も継続する見込み>>(12/23のweekly reportより)をメインシナリオとしてきたファンダメンタルズ要因にも、やや変調(軟化)が出始めてきているのではないかと感じていることも先週と大きく変化はありません。

そんな中、先週(1/28・29)は注目していたFOMCが開催されました。

多数の調査機関からも多様なレポートが出ていますが、今週は久しぶりにトレーダム為替アンバサダーでもある安田佐和子氏の週次レポートから、該当部分を一部抜粋してご案内します。(因みに、個人的な認識よりも「若干利下げバイアスが強め」な印象ですが、ロジックは非常にしっかりしています)

― FOMCは利下げバイアスを維持、トランプ氏の利下げ要請が「今回は違う」理由

米連邦公開市場委員会(FOMC)は1月29日、FF金利誘導目標を市場予想通り4.25-4.5%で据え置いた。2024年9月から利下げを開始し、3回連続で引き下げを行ったが、4会合ぶりに据え置きに転じた。

パウエルFRB議長は、会見で「経済はよい位置にあり、労働市場は堅調、インフレは依然として幾分高止まりしている」と評価した。今後の利下げには「インフレ減速のさらなる進展と労働市場の弱まりが必要」と言及。3月の利下げの可能性についても明言を避け、インフレと労働市場次第との立場を強調した。

声明文では、インフレに対する表現を従来の「インフレ率は委員会の2%目標へ向けて低下が進展してきた」との文言を削除したが、パウエルFRB議長はあくまで調整の一環であり「政策へのシグナルを送るものではない」と説明。利上げの地均しと受け止められないよう、注意を払った。また「政策金利は中立金利を上回っており、実質的に制約的(meaningfully restrictive)」と発言。足元でトランプ政権による関税発動のリスクに直面しつつも、インフレ再燃に伴う利上げ転換より、利下げバイアスを維持する構えを打ち出したと言えよう。

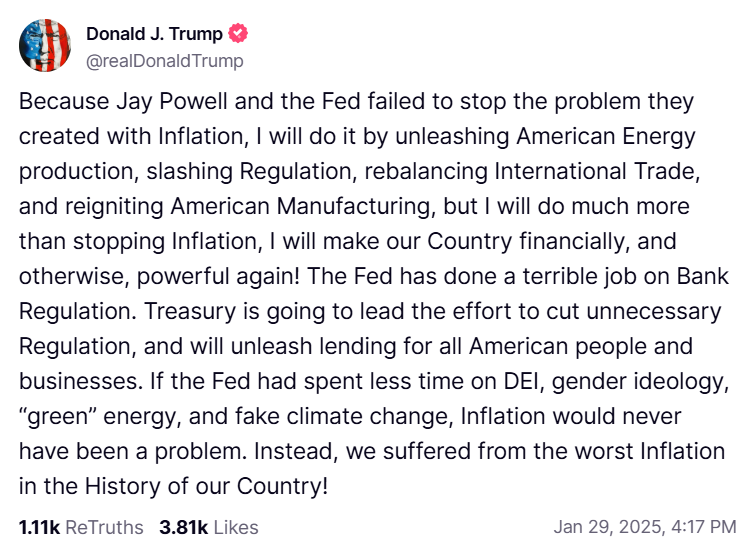

トランプ大統領が利下げを要請し始めたが、パウエルFRB議長は「政府関係者に対する発言にコメントしない」との立場を貫いた。

トランプ氏は1月に入りFedへの圧力を強めているようにみえる。トランプ氏は大統領就任前の1月7日に「金利は高過ぎる」と発言し、1月23日に世界経済フォーラム(WEF)の年次総会、通称ダボス会議にオンラインで参加し「原油価格が下がれば、私はすぐに金利引き下げを要求する」と述べたほか、「同様に世界中で金利が引き下げられるべきだ」と主張した。1月FOMC後は、自身のソーシャルネットワークのトゥルース・ソーシャルでFedにつき「インフレなど自らが招いた問題を止める上で失敗している」と批判した。しかし、トランプ氏が利下げ圧力を振りかざすかは、疑問が残る。2月2日、1月FOMCの据え置き決定について「正しいことをしたと思う」と発言した点も、留意しておきたい。

画像:トランプ氏、1月FOMC直後にFRB批判を展開も利下げを要請せず

(出所:Truth Social/Donald J. Trump)

ウォール・ストリート・ジャーナル(WSJ)紙のFed担当記者のニック・ティミラオス氏は、トランプ氏のFed批判に対し、1期目の2018-20年当時と異なると指摘。当時と違って「利下げを要求していない」とし、利下げを求めると同時に石油輸出国機構(OPEC)に値下げを要請するなど、インフレへの配慮が確認できるという。トランプ氏は、エネルギー価格が下落すれば、「自動的に」あるいは「すぐに」利下げできるとの考えを表明していることからも、インフレ警戒が伺える。バイデン前政権の敗因はインフレ抑制の失敗だっただけに、トランプ氏は無条件に利下げ圧力を強めてこないのではないだろうか。

パウエル議長率いるFedが、政治の圧力に敏感であることは、頭に入れておきたい。トランプ1期目には、利下げ圧力を一因に、失業率が4%割れで2019年7月から3回連続での「予防的利下げ」に踏み切った。バイデン前政権下のコロナ禍では、自身の再任が決定する2021年11月まで、「インフレは一時的」との判断を維持した。直近では、トランプ氏の多様性・公平性・包摂性(DEI)撤回の立場に歩み寄り、大統領就任前の1月17日に気候変動リスク等に係る金融当局ネットワーク(NGFS)の脱退を表明した。

政治の風を読むパウエル氏とFedだが、トランプ2.0での利下げ圧力は、同政権によるインフレ抑制への努力とセットとなりそうだ。3月に利下げを再開させるかは不透明だが、パウエル氏が発言する通り、インフレの減速と労働市場の一段の冷え込みが確認されれば、追加利下げが視野に入る。

次に触れておきたいのは、ご質問も多かった『DeepSeek』(ショック)の話題。

これについても、安田さんのレポートには他と一線を画す解説がされておりましたのでご紹介したいと思います。

― DeepSeekショックは、トランプ氏に追い風?

1月27日に直撃したDeepSeekショックは、足元で落ち着きを取り戻している。DeepSeekとは、中国のAIベンチャー企業で研究所とも言われ、2023年にヘッジファンドのHigh-Flyer出身の梁文峰氏が設立した。バイトダンスのAI研究者だった趙永剛氏が参加しており、職務経験より、能力を重視し北京大学など極めて優秀な学生を集めて急成長してきたという。2024年のクリスマス頃にAIモデル「V3」を発表し、ChatGPTの最新モデル「o1」に匹敵すると、既にAI業界で話題になっていた。

1月20日発表の「R1」モデルは、AI業界の「ディスラプター=破壊者」として、米国を始め世界に衝撃を与えることとなる。先端半導体を搭載せずとも作動し、かつ低コストで高機能でオープンソースとあって、米国のテクノロジー企業の優位性の脅威となる懸念が台頭したためだ。

トランプ氏は1月27日、マイアミで行った演説で「DeepSeekについて競争に勝つために、さらに集中すべきだという米国AI業界への警鐘」と発言した。ただし「何十億ドルもかけず、少ない費用で同じ解決策を導き出すことができるなら、良いことだ」と評価したほか、「我々はハイテク企業を解き放ち、未来を支配することになるだろう」と強調した。

AI関連を中心に米株相場の下落要因とされながら、トランプ氏が楽観的な見解を表明した理由は、3つ考えられる。

1つ目は、米株相場に広がった悲観的な見方を払しょくする狙い があったのではないか。

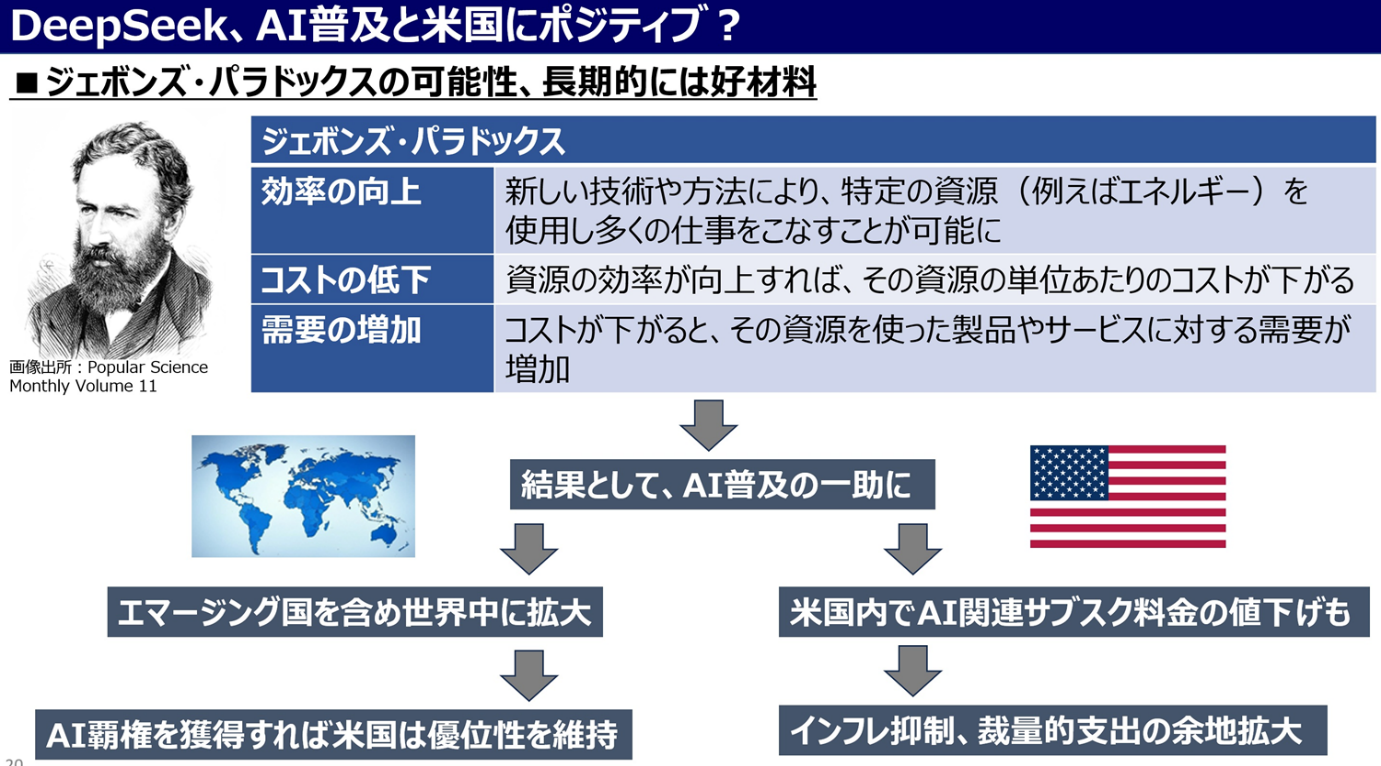

2つ目に、「ジェボンズ・パラドックス」が示すように、「新たな技術の誕生→コスト引き下げ→需要拡大」の可能性 が見えてくる。例えばかつて、携帯電話の先駆けで1985年に誕生した「ショルダーフォン」は保証金が20万円、月額基本料金は2万円強と高額だった。しかし、足元でスマートフォンは3万円以下で購入できるほか、利用料金も1万円以下となり、エマージング国でも生活必需品となっている。従って、需要が広がれば半導体関連やAI関連でリードする米国に恩恵が及ぶ公算が大きい。

画像:ジェボンズ・パラドックスとは

(作成:各種報道よりストリート・インサイツ作成)

最後に、インフレの抑制が挙げられよう。AIに強い高性能のGPUへの需要低下につながれば、エヌビディア一強となる状況が変化し、半導体関連の値上げ競争が落ち着く期待がある。そうなれば、エヌビディアにはマイナスでも、他半導体株の見直しが入りそうだ。何より、企業にとって開発費を抑えれば、他への投資が可能になる。家計の恩恵としては、AI関連のサブスク料金が抑えられる分、裁量的支出の余地が広がる期待もありそうだ。

ただし、短期的にDeepSeekは2つの観点でネガティブな影響を与えうる。

1つ目は、米議会による規制強化が挙げられよう。1月27日に、下院中国特別委員会のジョン・ムーレナー委員長は、「DeepSeekのような中国共産党モデルが、米国を国家安全保障上のリスクにさらし、我々のテクノロジーを駆使してAIの野望を推進することを容認できない。迅速に輸出規制に取り組む必要」と主張した。また、マイク・ジョンソン下院議長も「恐ろしい脅威であり、中国はAIで我々の優位に立とうとしている」と警戒を表明。DeepSeekが米国のアプリで1位を獲得したものの、TikTokのように「敵対勢力に制御されたアプリから米国市民を保護する法」に該当する可能性がある。

2つ目に、エヌビディアへの影響だ。DeepSeekは輸出規制対象の「H100」を5万台保有、「R1」の開発に使用したとの指摘が聞かれる。これを受けて、下院がエヌビディアを追求するリスクが意識されよう。また、トランプ氏はけん制しなかったとはいえ、政権としてエヌビディア製の「H20」を輸出規制の対象として追加を検討していると報じられた。「H20」はバイデン前政権の輸出制限に準拠するよう設計されたもので、今回規制対象となれば、エヌビディアの売上を直撃すること必至だ。なお、エヌビディアの売上の約12%は中国とされる。

時価総額でトップ3に食い込むエヌビディアの株価が不安定となれば、米株相場を押し下げかねない。

トランプ政権の関税発動の行方と合わせ、米株安に振れる局面では、リスクオフ相場を迎えドル円も下落圧力がかかりうる。

==============

この話題については、ご質問を複数頂戴しておりますので、我々の視座による認識も以下にご案内致します。

先週のグローバル株式市場は、国別・指数別のパフォーマンスがかなりマチマチな結果となりました。主な国々の指数はザックリと以下の通りです(週次実績:概算)。

米国: SP500=▲1.0%、 NASDAQ=▲1.6%、 NYダウ=+0.3%

日本: TOPIX=+1.4%、 日経平均=▲0.9%

ドイツ: DAX=+1.6%、 英国:FTSE=+2.0%、 MSCI新興国:+0.7%

先週初1/27に、中国の新興企業「ディープシーク」による低コストAIモデル開発のニュースが攪乱要因となって、株式市場はグローバルに波乱の展開となりました。

「AI半導体大手のエヌビディアが週間で16%も下落」したことから、ニュースの衝撃の大きさがうかがえます。ただ一方では、上昇した株価指数が多数ある上に、(既述の通り)エヌビディアの割合が比較的大きなS&P500指数は週間で▲1%、ナスダック総合指数でも▲1.6%の下落に止まっていることはある意味で注目に値するのではないかと考えています。

(グローバルな)株式市場全体への影響が比較的小幅にとどまった理由は以下の2つだと考えられます。

➊米国の長期債利回りの安定( <<<=先週の当欄でも指摘 )

⇒「DeepSeekショック」でエヌビディアをはじめハイテク株が崩落した1/27、リスクオフの観点から「米10年国債利回りは前日から0.09%低下して、株価の下支え要因」となりました。

➋低コスト化はAIの普及にはポジティブ

⇒この受け止め方(見方)は、比較的早期(その日の内に)金融市場ひろがったようです。

半導体市場の拡大は“ムーアの法則”で知られる『性能向上(≒18ヵ月で2倍の速度で高まる)』によってもたらされ、それは低コスト化によって実現したことが広く認知されている株式市場では、ある意味当然の反応と言えるでしょう。

今後についても、これまで「AI市場の中核として高いバリュエーションで評価されてきた銘柄」の中には、その優位性が揺らぐとの懸念から大きく調整するものが出てくるでしょう。しかしながら、その一方では「AI市場の成長加速により恩恵を受ける銘柄」の新たな発掘と物色が、この先も広く展開されることになりそうだと考えています。

<良きにつけ悪しきにつけ、今後数か月間(少なくとも『大統領の100日』の間)は、米国だけでなく「グローバルな金融資本市場の主導権をトランプ氏が握る」ことは想像に難くありません。

そうした状況の中においても、2025年の金融市場の耳目を集めるのは「米国の長期債利回りが安定推移辿ることができるかどうか」であり、これが今後の最大の焦点になってくるのではないでしょうか。

この米国長期債利回りの動向を大きく左右すると思われる「インフレの抑制」に向けて、既述の通り、トランプ政権が積極的に取り組む姿勢を示したことは、(先週のグローバル金融市場の良好なパフォーマンスが示した通り)世界の金融資本市場にとってかなりの安心感醸成につながったのではないかと考えられます。>(1/27付 Weekly Reportの最終文節)

来週は都合により当レポートを休載させて頂きますが、引き続き「過度に予断を持つことなく」変化の兆しを見落とさぬ姿勢を継続して金融資本市場を注視していきたいと思います。

お知らせ:米国を中心とする「世界のインフレ・景気・金融政策」の現状分析、並びに短期を中心としたUSD円相場見通しについては、トレーダム(※)為替アンバサダーでもある安田佐和子氏のレポート(Weekly Report等)に詳細かつ非常に解りやすく解説されています。TRADOM会員の方々はサイト内で是非ご参照下さい。

<(※):ジーフィット株式会社は2024/10/1より「トレーダム株式会社/TRADOM Inc.」に社名を変更しました>

ようこそ、トレーダムコミュニティへ!