<テクニカル分析判断>

●短・中期:主要な下値支持水準を下方突破。下落トレンドへの転換の可能性を確認へ

□11/25週は「寄付154.29:149.46~154.71:終値149.70前週比▲5.04円の円高)」の推移

◆前週比▲5.04円と想定外の大幅な円高が示現し、暴落した7月下旬以来の長大陰線を形成

◆強固な下値支持水準だと考えていた「150.75-151.95の下値支持帯、52週MA(150.54)」も終値で下方ブレイクし、「(3週前の156.75でピークアウトし)トレンドは上昇⇒下落へ転換か?」を暗示

◆ここ数週指摘の自律的速度調整(≒上昇圧力の翳り)が下落トレンドへの転換に結び付いた可能性

■中期的な(テクニカル)メインシナリオの再検証が必要な状況に到った

■また、上昇圧力の衰え/下落圧力の急激な高まりを反映し、先週の週間変動幅は5.25円と前週の2.61円から急激に拡大、ほぼ倍増となった

<⇔>

□ただし「9/16の底打ちからの上昇トレンドラインや21週MAという重要な下値支持ライン」の水準超を終値ベースで依然維持

⇒前半で挙げた下値支持水準を今週の終値で回復できれば「先週の動きは米国休日を背景とした“薄商いの中でのノイズ”」と認識できる可能性も残存

○7週以上の下落トレンドを経て底打ち/反発したパターンでは「約8週の上昇で一旦ピークアウト」するものの、数週の調整を経て「再び上昇サイクル(上昇トレンド)へ復帰」するケースが多い

○特に今年1・2月(上図➊)後の調整ではRSI/ストキャスティクスの反落は軽微に収まって次の上昇サイクルに移行。また、21週MA+7.41%ラインでピークアウトした➊’も同様の推移

⇒上記2点との類似性をもつ今回の➋は『21週MAという重要な下値支持準超を終値ベースで依然維持』と併せ、先週の急落による失地を回復する可能性がある

◇因みに、横ばいが続いたとしても「21週MAは3週後には底打ち/反発に転じ、テクニカルな上昇余地拡大に伴う上昇へと向かう可能性が高い」

しかし、「変化は短期から」という我々の基本コンセプトに則れば「短期時間軸での現状認識は既述の中期時間軸認識よりも厳しくならざるを得ない。 以下そのポイント

◆9/16からの右肩上がりの上昇から、ここ3週ほどはそのペースの鈍化が窺えたが「先週21日MAの重要サポートを下回ると、一気に『200日MA・150.75-151.95の下値支持帯・52日MA』をも終値で下方ブレイクし『(11/15の156.75でピークアウトした)トレンドは上昇⇒下落へ転換か?』を暗示」した格構

◆先週1週間の推移によって、(中短期的な)テクニカルな地合いは急速に悪化した

◇一方、11/15のピークアウト後の大幅下落を経て「ストキャスティクスは(短期・中期に限らず)例外なく『反発必至』の水準にまで低下」

⇒少なくとも、短期的自律反発はほぼ確実な状況に到ったと考えられる

以上から導き出された<今週のテクニカル分析の結論>は以下の通り

■想定を大幅に上回る先週の急落により「(中短期的な)テクニカルな地合いは急速に悪化」

=>>>中期的な(テクニカル)メインシナリオの再検証が必要な状況に到った

□一方、11/15のピークアウト後の大幅下落を経て「ストキャスティクスは(短期・中期に限らず)例外なく『反発必至の水準』にまで低下」

⇒少なくとも、短期的自律反発はほぼ確実な状況に到ったと考えられる

■それでも、既述の中短期的テクニカルな地合いの急速な悪化は明白であり、トレンドが上昇から下落へ転換した可能性は今のところ排除できない

□引き続き「過度に予断を持つことなく」変化の兆しを見落とさぬ姿勢を継続した上で、終値が以下の水準を「突破or維持」できるかどうかに注目

② 152.55円=21週MA +2.46%

③ 152.10円=21週MA +2.16%

>>>前週ほどではないにせよ「引き続き高水準の市場変動幅」を見込む

~以下では『短期・中期・長期の方向性』についての分析ポイント及び各時間軸での想定レンジをご案内します。(今号の分析は2024/11/29のNY市場終値をベースに実施) ~

<以下の用語補足:「MA」=移動平均線、「RSI」=(上下への過熱を示す)相対力指数>

➊日足チャート:「21MA±4.32%のバンド、52MA & 200MA」、RSI等

短期(1週間~1か月)の方向性:自律反発先行も、上昇トレンド復帰は不透明

〇上図は直上のものを再掲。コメントについても既掲のものをご参照下さい

■それでも、既述の中短期的テクニカルな地合いの急速な悪化は明白であり、トレンドが上昇から下落へ転換した可能性は今のところ排除できない

>>> 想定レンジ=今週:148.80~153.45、今後1ヶ月:147.00~155.25=

➋週足チャート:「21MA±4.32%/±7.41%/±9.87%のバンド & 52MA」、RSI等

中期(1か月~半年程度)の方向性:自律反発は先行も、下落トレンド転換は否定できず

◇上図は冒頭を再掲したもの。コメントは既掲をご参照下さい

■それでも、既述の中短期的テクニカルな地合いの急速な悪化は明白であり、トレンドが上昇から下落へ転換した可能性は今のところ排除できない

>>>今後6か月間の想定レンジ = 147.00~162.30⇒151.35~158.10=

➌月足チャート:「20MA±18.0%のバンド」「60MA±30.0%のバンド」、RSIを付記

長期(半年超~1年程度)の方向性:11月も20ヶ月MA超を維持し、上昇トレンド継続

□20ヶ月MA(148.17)超の水準を維持して11月を終了し『超長期上昇トレンドの継続』を確認(ストキャスティクスにも底打ち/上昇サイン点灯中)

◇「150円割れの終値・上ヒゲの長い陰線」が懸念されるが、2022年8月(➊)との相似性を考慮すれば「12月は上昇」との可能性は存続

>>> 今後1年間の想定レンジ = 151.35~164.70 ⇒147.00~160.80 =

<ファンダメンタルズ分析判断>

◆米国:短期金利は大幅に低下、SP500最高値更新など株式は続伸

◆日本:追加利上げ観測再燃も短期金利は横這い、株式は3週続落

◆USD円:米金利低下/USD円の急落に伴いUSD指数も久々の下落

◇米債利回り:総じて予想比軟弱な経済指標・トランプ氏の追加関税発動発言等による『景気の先行きに対する不確実性の高まり』に加え「財政規律を重視するとされるS.ベッセント氏の次期財務長官指名が金融市場の米財政悪化懸念を緩和」したことで長短金利は大幅に低下。

> 2年債利回り:11/22 4.381% ⇒ 11/29 4.163%(前週比 ▲0.218%低下)

>10年債利回り:11/22 4.412% ⇒ 11/29 4.178%(前週比 ▲0.234%低下)

=>10年-2年の利回り差は「+0.015%と前週(+0.031%)比で小幅に連続縮小」、ほぼ同水準に(下図)

前半のテクニカル分析でも言及しましたが、我々のメインシナリオに基づく想定とUSD円相場を中心とした先週の金融市場の展開が大きく乖離していたため、現在我々は「中期的な(テクニカル)メインシナリオの再検証」に入っています。かなり久しぶりのことになりますが、今回ファンダメンタルズ分析においても来年を見据えた再検証を本格的に実施する予定です。結果については、次週以降にご案内したいと考えています。

それでは今週も週末に頂戴したご質問に関する回答から参りましょう。

ご質問は「NYダウが最高値を更新するなど非常に堅調な一方、日本株は軟弱な地合いを脱しきれない模様。日本株はもうダメなんでしょうか?」というもの。かなり前にも似たようなご質問を受けて「日本株にもキャッチアップの可能性あり」と回答したと記憶していますが、この点について我々の現状認識と今後の展望を以下にてご案内します。

ここ数週間のグローバル株式市場では、米株市場とその他主要国とのパフォーマンスの乖離が目立っています。具体的に事例を挙げてみましょう。

◎先週の米国市場(前週末比):NYダウは+1.4%、S&P500とナスダック総合は共に+1.1%上昇 <それぞれ史上最高値を更新し2週続伸>

●先週の東京市場(前週末比):TOPIXが▲0.6%、日経平均株価は▲0.2%下落 <それぞれ3週続落>

◆同MSCI新興国市場(前週末比):▲0.9%下落 <現地通貨建て・前週は+0.4%上昇>

⇒このように、先週は米国市場のパフォーマンスが突出していますが「日本株だけがダメ」というわけでもありませんでした

では次に、米大統領選の結果が判明した11/6から先週末11/29までの期間騰落率を見てみましょう。

◎米国市場:NYダウは +6.4%、S&P500は +4.3%、ナスダック総合は +4.2%とそれぞれ大幅上昇

●(米国を除く)世界株価指数:▲0.8%下落、 日経平均株価:▲0.7%下落 とそれぞれ軟調 ⇒このように、直近3週強の期間においても、米国市場のパフォーマンスが突出し「総じて米国以外は不芳」という状況でした

それでは、なぜ米株市場のパフォーマンスだけが突出して良好だったのか?いろいろなメディアでも報じられていますが、我々はそのポイントを次のように捉えています。

「米国市場では、(トランプ2.0)新政権下で期待される法人減税や規制緩和などが買い材料となる一方、米国以外の市場では、関税引き上げの影響などが懸念され上値の重い展開に陥っているのではないか」と。

ただし、足元のような「こうした『米国独り勝ち相場』は決して持続可能ではない」と考えられます。

その理由は以下の通りです。

<<<S&P500指数の採用銘柄における「海外売上比率は全体の約3割を占有」しています。

仮に、米国の関税引き上げが海外経済の打撃となれば、それはブーメランのようにそのまま米国企業の収益に跳ね返ってくるでしょう。

また、関税引き上げが報復関税の応酬となれば、米国企業に不利益をもたらす事態も想定されます。

更には、上記に起因する輸入物価の上昇がインフレ再燃リスクを高める恐れがあり、要注意だからです。>>>

まさに「我が世の春を謳歌する」足元の米国株市場では、こうした関税引き上げ政策がもたらすマイナス面の影響が今はまだ十分に織り込まれていないのではないでしょうか。

以前から指摘しているように、(トランプ2.0の)新政権が発足するのは来年1月20日で、まだかなりの時間があります。今後、来年の新政権発足に向け、関税政策の全容が次第に明らかになるに従って、金融市場では、当該政策のマイナス面の織り込みも進んでゆくことになるでしょう。

断言はできませんが「現在のような『米国独り勝ち相場』が長く続く可能性は決して高くはない」というのが、現在の我々の見通しとなっています。なお、日本を含む他国とのパフォーマンスギャップが縮小して行く場合は、(現在とは逆に)「米国が軟調に転じる一方、他国が持ち直す」パターンも交えながらの展開になるのではないかと考えています。

実は、こうした「過度の期待と織り込み」は株式市場だけではなく、外為市場を含めた全ての金融市場にも波及しているのではないかと考えています。過去2年幾度となく「過度の期待と織り込み」と「その巻き戻し」が見られてきました。今回もそうなる可能性を踏まえながら「過度に予断を持つことなく」変化の兆しを見落とさぬ姿勢を継続していこうと考えています。

今週は、週末の米雇用統計を含めて「グローバルに重要経済指標の発表」が目白押しの週です。

その意味でも、なおさら<「過度に予断を持つことなく」変化の兆しを見落とさぬ姿勢>が肝要になりそうだと考えています。

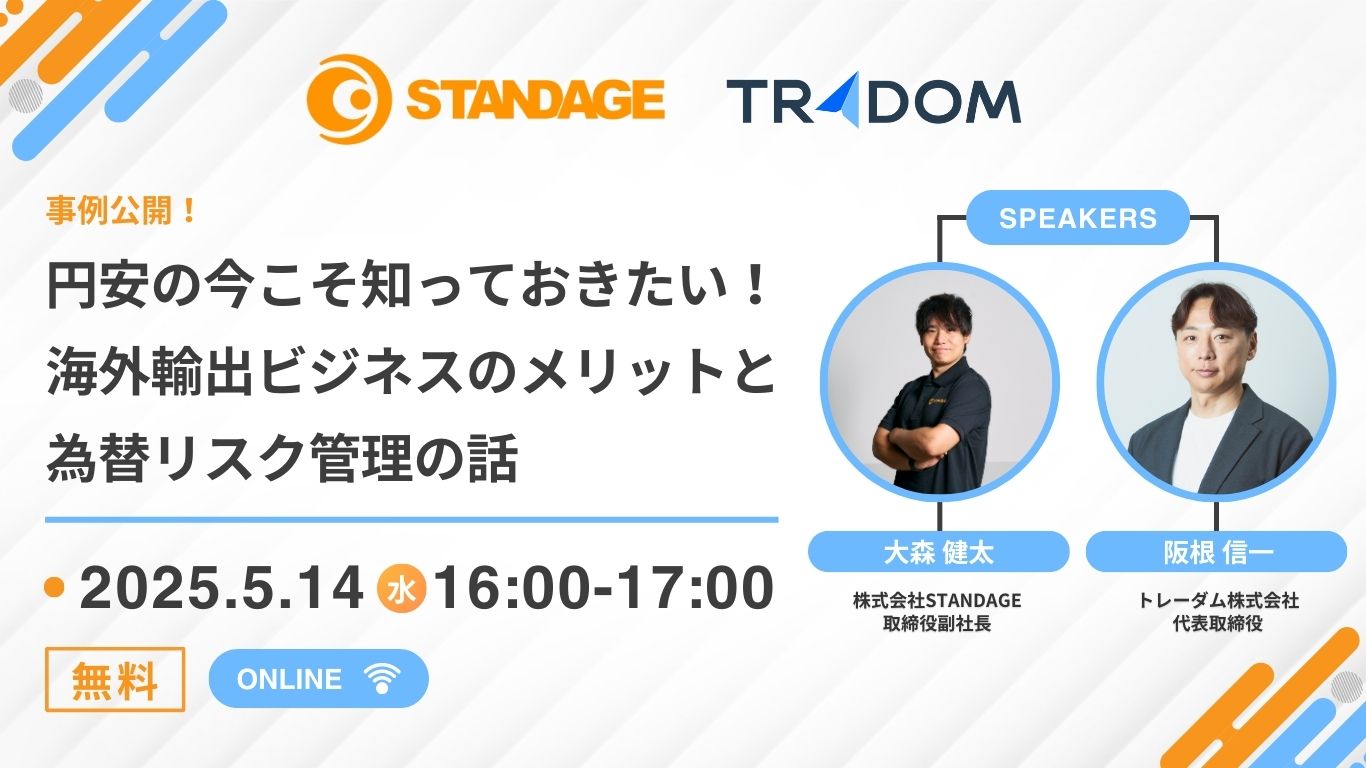

お知らせ:米国を中心とする「世界のインフレ・景気・金融政策」の現状分析、並びに短期を中心としたUSD円相場見通しについては、トレーダム(※)為替アンバサダーでもある安田佐和子氏のレポート(Weekly Report等)に詳細かつ非常に解りやすく解説されています。TRADOM会員の方々はサイト内で是非ご参照下さい。

<(※):ジーフィット株式会社は10/1より「トレーダム株式会社/TRADOM Inc.」に社名を変更しました。>

ようこそ、トレーダムコミュニティへ!