―Executive Summary―

- ドル円の変動幅は4月14日週に2.47円と、その前の週の6.23円から縮小した。週足では、3週続落。前週比では1.30円の下落となった。年初来リターンは9.6%安と、年初来で最大のマイナス幅を記録した。トランプ大統領は4月9日に相互関税の中国を除く90日間の一時停止、並びに4月11日に半導体やスマホ、電子機器を除外すると方針を打ち出したが、一転して翌週に半導体や医薬品など個別で対応する方針を示したため、ドル売りが優勢となり、17日に一時141.61円まで年初来安値を更新。また、米中間の貿易戦争激化への思惑も、リスクオフ観測を招きドル売り・円買い要因に。トランプ氏がパウエルFRB議長の解任に言及し、不確実性の増大が意識されたことも、ドル売りにつながった。

- 日米協議がスタートし、トランプ大統領は赤沢経済再生相と会談した4月16日に「大きな進展があった!」とトゥルース・ソーシャルに投稿した。ベッセント財務長官も、翌日に「非常に満足のいく方向に進んでいる」との見解を寄せ、上々の滑り出しだったように見える。ベッセント氏は以前から、関税をめぐり各国別に①友好国や同盟国を緑、②同盟国ではないが友好国で米国が制裁を科す国と通商関係がある国を黄、③敵対国となる赤――の3つに分類してきた。このうち、緑に対しベッセント氏は「①価値観の共有、②経済の共有、③防衛の共有、④通貨目標の共有」する国と定義する。日本が「緑」のグループのモデルケースと位置づけられるなか、トランプ氏が日本を通商交渉の「最優先」と述べた意味は、非常に大きいと言えそうだ。

- とはいえ、日米協議は開始したばかりで、2019年に安倍首相(当時)とトランプ氏の間で合意となった日米貿易協定で先送りした自動車の安全基準といった非関税障壁や為替の他、米や水産物などの関税措置、さらに中国など敵対国と民間企業への投資審査での連携など幅広く協議される見通しで、早々に到達するとは考えづらい。

- 為替に関していえば、ベッセント財務長官が植田総裁と日米首脳会談前の2月5日にオンライン会談を行ったように、日銀の金融政策正常化が議題に上がりそうだ。もっとも、日本経済が腰折れすれば対日貿易赤字是正が達成できないだけに、早期の利上げを迫るかは不透明感が残る。むしろ、現状通り日銀が利上げ姿勢を維持しそうだ。日米協議があった翌日の日本時間17日に、日銀が次回会合で成長見通しを下方修正すると報じられたと同時に、6月の国債買い入れ減額に関する中間評価をまとめる前に、債券市場関係者から国債買い入れ減額に関する意見聴取のための会合を1カ月前倒しするとのニュースが伝わった。これは成長見通し下方修正というハト派的ニュースを、国債買い入れ減額ペース引き上げを連想させるタカ派的ニュースで相殺し、円安を抑える狙いがあったのではないか、

- 4月21日週に発表となる主な経済指標は、21日に米3月景気先行指数、22日にユーロ圏と独の4月総合PMI(製造業・サービス業含む)速報値、米4月総合PMI(製造業・サービス業含む)速報値、米3月新築住宅販売件数、23日に日本3月企業向けサービス価格指数、独4月Ifo景況感指数、米新規失業保険申請件数や米3月耐久財受注、米3月中古住宅販売件数、25日に日本4月東京都区部CPI、米4月ミシガン大学消費者信頼感指数・確報値を予定する。

- その他、4月21-26日には世銀・国際通貨基金(IMF)の会合、4月22日にイングランド銀行のベイリー総裁の発言、フィラデルフィア連銀総裁やミネアポリス連銀総裁、リッチモンド連銀総裁の発言、23日にシカゴ連銀総裁やセントルイス連銀総裁、アトランタ連銀総裁、クリーブランド連銀総裁の発言の他、米地区連銀報告(ベージュブック)の公表、4月23-24日はG20財務相・中央銀行総裁会議が開かれ、24日にはミネアポリス連銀総裁の発言が控える。なお、前回G20財務相・中央銀行総裁会議は2月に南アフリカで開催され、日、米、加、中、印の財務相などが欠席となり共同声明を採択せず。議長を務めたイノック・ゴドングワナ南ア財務相による議長総括は地政学的緊張、経済の分断、保護主義の⾼まりなど、さまざまな下振れリスクを指摘した。さらに24 日(現地時間)には、日米財務相会談が開催される予定で、為替市場に影響を与えうる。

- ドル円のテクニカルは、売り地合いを継続。一目均衡表では引き続き三役逆転を形成し、21日線を始め移動平均線は全て下向きで、戻りも非常に限定的だ。加えて、期間21日のボリンジャー・バンドの-2σも下抜け、売り圧力の強まりを示す。一方で、引き続きRSIが割安の30の節目では買い戻され、この水準が意識されている様子も確認できる。

- 以上を踏まえ、今週の上値は一目均衡表の転換線が近い145円ちょうど、下値は引き続き2024年9月17日の安値付近の140.30円と見込む。

1.先週のドル円振り返り=相互関税、米中貿易戦争、トランプ氏パウエル批判で下落続き142円割れ

【4月14~18日のドル円レンジ: 141.61~144.08円】

ドル円の変動幅は4月14日週に2.47円と、その前の週の6.23円から縮小した。週足では、3週続落。前週比では1.30円の下落となった。年初来リターンは9.6%安と、年初来で最大のマイナス幅を記録した。トランプ大統領は4月9日に相互関税の中国を除く90日間の一時停止、並びに4月11日に半導体やスマホ、電子機器を除外すると方針を打ち出したが、一転して翌週に半導体や医薬品など個別で対応する方針を示したため、ドル売りが優勢となり、17日に一時141.61円まで年初来安値を更新。また、米中間の貿易戦争激化への思惑も、リスクオフ観測を招きドル売り・円買い要因に。トランプ氏がパウエルFRB議長の解任に言及し、不確実性の増大が意識されたことも、ドル売りにつながった。

14日、ドル円は売り先行後に買い戻し。4月13日にラトニック商務長官などが米国現地時間朝の番組に出演し、半導体など個別での関税を打ち出す構えを強調したため、売りが優勢となった。赤沢経済再生担当相が為替について、「加藤財務相とベッセント財務長官の間で緊密に議論していく」と発言したことも重石に。NY序盤に買い戻され、一時144.08円の週高値をつけたが、買いの流れは続かず143円台へ押し返された。

15日、ドル円は143円台を中心に小動き。トランプ大統領が現地時間の14日夕方に自動車関税に対応してメーカーに支援策を検討と発言したため、買い戻しが入る一方で、中国が国内航空会社にボーイング機の受取停止を指示し米中間の貿易戦争の拡大が伝わると、売りが優勢となるなど売り買いが交錯した。

16日、ドル円は売りを経て買い戻し。トランプ政権が現地時間の15日夕方にエヌビディア製のAI向け半導体「H20」などの輸出規制を強化したとの報道を受けて、売りが入った。ロンドン時間に142円割れ手前で買い戻されたが、中国側はトランプ氏が敬意を表明し交渉担当を指名するなら米国との協議が可能との報道が材料視された。もっとも、NY時間でパウエルFRB議長が講演で関税によるインフレ警戒を強調し利下げに急がない姿勢を改めて示すと、売りが再燃し一時141.64円まで下落した。米3月小売売上高は市場予想を上回る結果だったが、関税前の駆け込み需要と税還付の影響との判断から、材料視されなかった。

17日は、ドル円は売り買い交錯。ドル円は前日の流れを受け、一時141.61円まで週安値を更新。もっとも、日米通商協議に向け訪米した赤沢経済再生相が、今回の協議で「為替の議論はなかった」と発言し、円安是正を要請されるとの懸念が後退し買い戻しにつながった。ロンドン時間では143円台を回復する場面も。NY時間では、トランプ氏がパウエルFRB議長を批判しただけでなく、解任に言及したため、再び売りに押され142円を割り込みつつ、ベッセント財務長官が「日本との協議は極めて満足のいく方向に動いている」と述べると、底堅さをみせた。

18日は、ドル円はオセアニア、欧州、米国がグッドフライデー(イースター)の休場を迎え小動き。日本3月全国消費者物価指数(CPI)の生鮮食品を除くコアや生鮮食品とエネルギーを除くコアコアが加速したが、反応は限定的で概ね142円前半での推移に終始した。

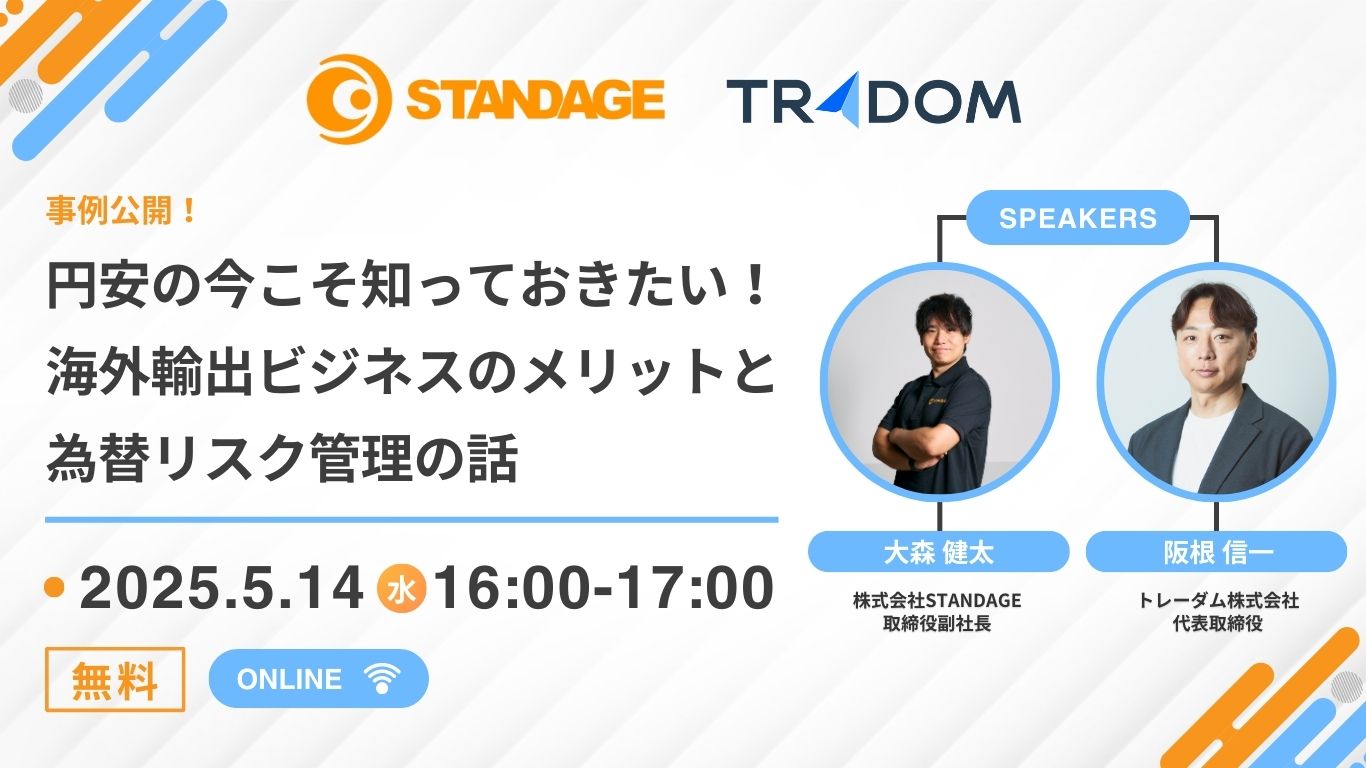

ようこそ、トレーダムコミュニティへ!