―Executive Summary―

- ドル円の変動幅は3月24日週に1.85円と、その前の週の1.97円から縮小した。週足では、3週続伸。前週比では0.54円の上昇となった。年初来リターンは4.7%安と、前週の5.1%安から3週連続で下げ幅を縮小。年度末、月末の影響もあって一時151.21円と3月3日以来の高値をつけたが、トランプ大統領が自動車関税について発表し、不確実性の高まりから売りへ転じ150円割れで週を終えた。

- トランプ氏の自動車関税は4月3日に発動する予定で、相互関税は4月2日に発動を控える。ベッセント財務長官は相互関税をめぐり、関税と貿易量の観点から15%の各国・地域を対象にすると発言、トランプ氏も3月24日に「多くの国に猶予措置を与えるかもしれない」、3月28日に「交渉する用意がある」と発言。今後、半導体や医薬品、銅、木材への関税をめぐる不確実性を残しながらも、 態度を軟化させたかのようだ。ただし、ワシントン・ポスト紙は3月29日、トランプ氏が全ての国、輸入品を対象とした一律関税へ傾きつつあると報道し、引き続き予断を許さない状況。リスク選好度の一段の低下が予想されるなか、中国についてはTikTokの米国事業の売却を目指すため関税率を引き下げる意向を表明している点は、米中貿易戦争回避へ向けた明るい材料となりうる。

- 米3月雇用統計を控え、先行指標はまちまち。米新規失業保険申請件数は前月と概ね変わらない内容を示唆するが、全米リアルタイム求人広告動向指数は3月21日までの平均で2月を小幅に下回り、やや弱含むサインを点灯させる。2つの先行指標はまちまちだが、航空会社やコンサル大手などの決算内容や業績見通しを踏まえれば、政府効率化省(DOGE)による連邦政府歳出や雇用の削減による悪影響が確認でき、雇用を押し下げるリスクに留意すべきだろう。仮に米3月雇用統計が弱含みでも、この日はパウエル米連邦準備制度理理事会(FRB)議長の発言を予定する。米2月雇用統計は失業率が上昇した後に、利下げに急がない姿勢を打ち出したが、今回も同様となるか。

- 4月2日の相互関税発表を控え、4月1日にトランプ氏のお膝元であるフロリダ州で2つの下院特別選挙(日本の補欠選挙に相当)が行われる。トランプ氏の信任投票と位置づけられる共和党地盤の選挙区だが、第6区については接戦の状況。仮に1つ落とせば、トランプ氏率いる共和党の下院でのリードは5議席→4議席へ縮小する。

- 3月日銀金融政策決定会合の主な意見では、ハト派が5人、中立派が1人、タカ派が3人と解釈できる。ハト派からは「実体経済にまで悪影響を与えていく可能性が十分ある。利上げのタイミングをより慎重に見極めることが必要」、タカ派からは「各国の通商政策等から物価に上下双方向の不確実性がある時に、不確実だから現状維持、金融緩和を継続する、ということにはならない」との見解がみられた。追加利上げを予想する上では、どちらの見解へ収れんされていくのかを見極める必要がありそうだ。

- 3月31日週は、31日に日本2月鉱工業生産、中国3月製造業PMI、独3月消費者物価指数(CPI)、4月1日に日本2月失業率と有効求人倍率、1-3月期日銀短観、中国3月財新製造業PMI、ユーロ圏と独の3月製造業PMI改定値、ユーロ圏3月消費者物価指数・速報値、米3月ISM製造業景況指数、米2月雇用動態調査(JOLTS、求人件数など)を予定する。4月2日には米3月ADP全国雇用者数、3日は中国3月財新サービス業PMI、ユーロ圏と独の3月総合PMI改定値、米新規失業保険申請件数、米3月ISM非製造業景況指数、4日は米3月雇用統計を控える。

- その他、4月1日に豪準備銀行(RBA)の金融政策決定会合、ラガルドECB総裁とリッチモンド連銀総裁の発言、2日にクルーガーFRB理事の発言、3日に欧州中央銀行(ECB)理事会の議事要旨、ジェファーソンFRB副議長とクックFRB理事の発言、4日にパウエルFRB議長を始め、バー理事、ウォラー理事の発言を予定する。

- ドル円のテクニカルは、強弱ミックスでもやや弱い方向に。21日移動平均線が上向きから概ね横ばいに転じたほか、50日移動平均線が200日移動平均線を下抜けデッドクロスを形成した。前週の上昇局面では、50日移動平均線で上値を止められたほか、3月3日の高値151.31円を上抜けできなかった。一方で、下値は一目均衡表の転換線の他、24年12月3日の安値148.64円、24年9月安値と25年1月の高値の半値押し149.23円がサポートとなっている。

- RSIが3月27日に56.41まで上昇し、割高・割安の中間にある50を超えた後に再び50を割り込んだ。1月半ば以降の下落トレンドで、50の接近で調整が一段落を迎えてきただけに、ここを完全に上抜けできなければ、上値が限定的となりうる。

- 以上を踏まえ、今週の上値は50日移動平均線がある151.20円、下値は3月13日の安値付近の147.50円と見込む。

1.先週の為替相場の振り返り=ドル円は151円乗せを経て自動車関税懸念から150円割れ

【3月24~28日のドル円レンジ: 149.36~151.21円】

ドル円の変動幅は3月24日週に1.85円と、その前の週の1.97円から縮小した。週足では、3週続伸。前週比では0.54円の上昇となった。年初来リターンは4.7%安と、前週の5.1%安から3週連続で下げ幅を縮小。年度末、月末の影響もあって一時151.21円と3月3日以来の高値をつけたが、トランプ大統領が自動車関税について発表し、不確実性の高まりから売りへ転じ150円割れ週を終えた。

24日は、ブルームバーグとウォール・ストリート・ジャーナル(WSJ)紙が週末に4月2日に発動予定の相互関税について一部の国・地域を除外する方向、各産業への関税を見送る見通しと報じたため、リスク選好度が改善し、東京時間からドル円は買い優勢で150円乗せを伺う展開。加えて、ユーロ圏3月総合PMI速報値や米3月総合PMI速報値が前月から改善し、買いにつながった。ドル円は一時150.76円まで本日高値を更新した。トランプ氏がNY時間引け前に相互関税について、適用除外や軽減措置を講じる可能性に言及したことも、ドル円を支えた。

25日は、東京時間から年度末の最後のゴトー日とあって買いの流れが継続し、一時150.94円まで本日高値をつけたが、151円手前で失速。ロンドン時間では売りが優勢となり、英フィナンシャル・タイムズ紙がトランプ政権の相互関税をめぐり2段階になるとの報道もあって、NY時間には一時149.55円まで本日安値をつけた。

26日は、植田日銀総裁が衆院財務金融委員会で「基調的物価上昇率はまだ少し2%を下回っている」などと発言した結果、日銀の早期追加利上げ期待が後退し、買いにつながり150.60円台へ上昇。ロンドン時間では、新たに日銀審議委員に就任する小枝氏が「賃金・物価の好循環のステップは確認されてきている」、「基調的なインフレは緩やかに上がっている」との発言に反応、再び150円を割り込んだ。NY時間では、トランプ大統領が輸入車に対し関税を打ち出す方針との報道を受け、米インフレ警戒感から一時150.75円まで本日高値をつけた。もっとも、米株が自動車関税懸念から売りに押されるなかで、上値は限定的だった。

27日は、トランプ大統領が現地時間の26日終盤に輸入車に対し25%の関税を課すと発表しつつ、相互関税について「非常に寛大なものになる」と述べるなか、150円を挟んだ動きに。NY時間入りには米Q1実質GDP成長率・確報値の上方修正にほぼ反応薄だったが、月末絡みのフローが影響したのか3月3日以来の151円を突破。自動車関税への懸念から米株安が続くなか、150円半ばへ押し返される動きを経て、一時151.16円まで本日高値を更新した。

28日、東京都区部3月消費者物価指数(CPI)や3月日銀金融政策決定会合の主な意見が発表され、日銀の早期利上げを連想させる内容だったが、一時151.21円まで週の高値をつけた。もっとも、ロンドン時間では売りが優勢となり、NY時間からは自動車関税への懸念に伴う米株安などリスク選好度の低下もあって、概ね下落の一途をたどる展開。米2月PCE価格指数のコアが市場予想を上回ったものの、個人消費が市場予想以下となったほか、米3月ミシガン大学消費者信頼感指数も弱含みとなり、米景気への先行きへの警戒感が高まり、一時149.68円まで本日安値を更新した。週初につけた今週安値149.39円には届かなかったものの、25日からの上げ幅を概ね打ち消した。

チャート:ドル円の2024年12月以降の日足、米10年債利回りは緑線(左軸)

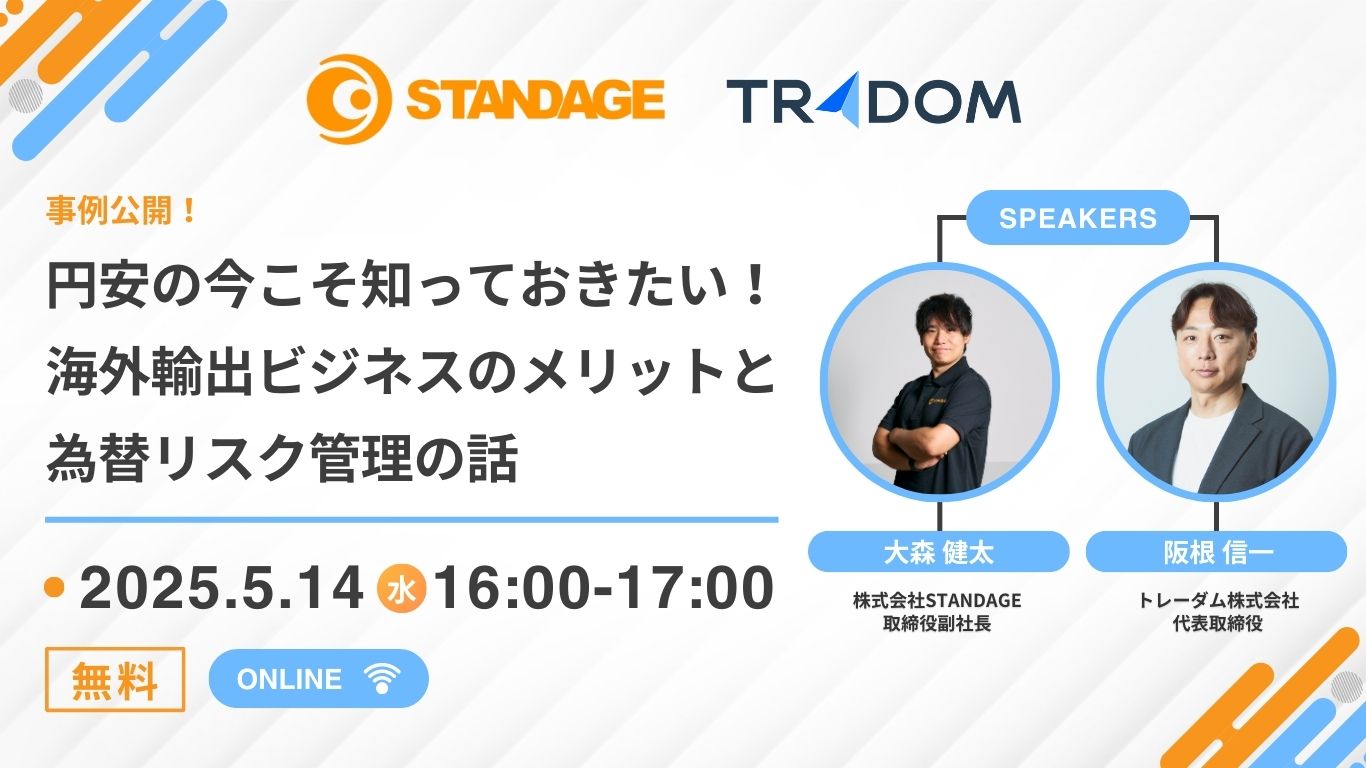

ようこそ、トレーダムコミュニティへ!