―Executive Summary―

- ドル円の変動幅は1月27日週に2.54円と、その前の1.98円から拡大した。週足では、3週続落。3週続落は、2024年7月1日週以来となり、当時は5週連続で下落した。DeepSeekショックの余波で、27日に一時153.71円と24年12月安値と25年1月の高値の半値押しまで売り込まれ、週の安値をつけたが、その後は買い戻しの展開。米連邦公開市場委員会(FOMC)が4会合ぶりに据え置いたが反応は限定的で、トランプ政権の関税発動の思惑に振らされつつ、155円台へ戻し週を終えた。

- 1月28-29日に米連邦公開市場委員会(FOMC)は市場予想通り据え置き、インフレ進展と労働市場の弱まり次第で利下げを行うとの姿勢を強調した。トランプ大統領が原油下落で利下げすべきと発言しつつも、パウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長は、特にコメントせず。もっとも、足元トランプ氏の利下げ圧力も、インフレ抑制が必要と認識しているようで、2018年当時と「今回は違う」様相だ。

- トランプ氏は2月1日、大統領令でカナダ、メキシコ、中国に対し、4日から関税を発動すると発表した。2018年に関税を発動した例を踏まえれば、2019年にカナダとメキシコに対しては関税撤廃、中国とは第1段階の合意があり、約1年で関税をめぐる緊張に終止符が打たれた。為替への影響を踏まえる上で、トランプ1期目の2018年の動向を振り返ると、対ドルで加ドルと人民元は下落、メキシコ・ペソは辛うじて年間でプラス圏へ浮上した。足元の為替動向はカナダやメキシコなどの利下げもあって対ドルで下落し、関税発動でも対ドルでの貿易相手国の為替安を受け、輸入物価の上昇を限定的とさせうる。なお、円は2018年に対ドルで上昇、足元でも下げ幅は他通貨と比べ限定的で、トランプ政権が関税を発動する際、円が見直される傾向があると言えそうだ。

- 米1月雇用統計は、3月あるいは5月などFF先物市場が予想する6-7月以前の利下げを判断する上で、重要だ。足元の米指標では、労働市場に弱いサインが点滅。米1月消費者信頼感指数では、「職が豊富」の回答が減少、「就職が困難」と増加中だ。全米リアルタイム求人広告指数は1月平均で110.9と、前月の111.4をわずかに下回った。米新規失業保険申請件数をみると直近では改善も、米雇用統計のサンプル週となる1月11日週は、継続受給者数が190万人と、2021年11月以来の高水準となり、失業率の上昇が警戒される。関税発動の懸念も重なり、労働市場への慎重な見方が強まる素地がある点は留意すべきだろう。

- DeepSeekショックは、1日で鳴りを潜めたようにみえるが、今後は米下院が国家安全保障上の問題を提起する見通しだ。短期的には米株相場にネガティブな影響を与え、ドル円には下押し圧力を加えよう。特に、半導体大手エヌビディアが製造する半導体の輸出規制の強化や、DeepSeekへのエヌビディア製半導体の流通への疑問視などが視野に入る。

- 氷見野副総裁が1月30日に行った講演は、日銀の追加利上げに理論的な正当性を与えたとみられ、留意すべきだろう。また、ハト派寄りの安達審議委員の後任人事として、政府は1月28日、早稲田大学の小枝淳子教授を充てる国会同意人事案を衆参両院に提示した。小枝教授と言えば、利上げ支持派で、2024年4月の日本経済新聞の寄稿を始め論文や発言などで示されるように、大規模緩和からの脱却を「プラスの金利環境に回帰する歴史的に大きなステップ」と言及してきた。また、財政規律派、持続性のある財政運営の重要さを主張してきた人物。6月16-17日の金融政策決定会合では、2024年6月に決定した長期国債買い入れの減額の中間評価を行う方針であり、タカ派並びに財政規律派の参加は、政府の意向を踏まえた人事として、注目に値する。

- 今週は2月3日に中国1月財新製造業PMI、ユーロ圏1月消費者物価指数・速報値、ユーロ圏や独の1月製造業PMI改定値、米1月ISM製造業景気指数と製造業PMI改定値、 4日は米12月雇用動態調査(JOLTS、求人件数など)を予定する。5日は日本12月毎月勤労統計(実質賃金)、中国1月財新サービス業PMI、独やユーロ圏の1月総合PMI改定値、米1月ISM非製造業景気指数と総合PMI改定値が控える。6日はイングランド銀行の政策発表、米新規失業保険申請件数や米Q4非農業部門労働生産性や単位労働コスト、7日には米1月雇用統計や米2月ミシガン大学消費者信頼感指数・速報値などが並ぶ。

- ドル円のテクニカルは、強弱ミックスに。一目均衡表の基準線が転換線を下回り、ローソク足も雲に突入、三役好転が消滅した。加えて、21日移動平均線は下向き続け、50日移動平均線も横ばいに転じた。一目均衡表の転換線が抵抗線に転じ、軟調なサインが点灯している。一方で、50日移動平均線を上回って週を終えた。何より、2024年12月安値と2025年1月高値の半値押しが強力なサポートとして機能し続けている。RSIが14日移動平均線を上回るゴールデン・クロスも、成立しつつある。

- CFTCが発表した投機筋による円のネット・ポジション動向は、1月28日週時点で959枚と、前週の1万4,673枚のショートから大幅に縮小した。もっとも、これで5週連続のショートとなる。ドル円が155~156円台でもみ合うなか、ショートが縮小した格好だ。

- 以上を踏まえ、今週の上値は21日移動平均線と一目均衡表の基準線が近い156.50円、下値は200日移動平均線が近い152.80円と見込む。

1.為替相場の振り返り=ドル円、トランプ就任と日銀追加利上げで155円割れも下値の堅さも

【1月27~31日のドル円レンジ: 153.71~156.24円】

ドル円の変動幅は1月27日週に2.54円と、その前の1.98円から拡大した。週足では、3週続落。3週続落は、2024年7月1日週以来となり、当時は5週連続で下落した。

27日、中国のAIベンチャー、DeepSeekが公開した低コストの人工知能AIモデル「R1」を受け、AIの収益性や先端半導体への旺盛な需要に対する投資家の信頼が揺らぎ、半導体やテクノロジー関連が売りを浴び株安を迎えるなか、リスクオフの展開となった。ドル円は、ロンドン時間に一時153.71円と24年12月安値と25年1月の高値の半値押しまで売り込まれ、週の安値をつけた。

28日、ベッセント米財務長官が英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)紙、米国への輸入品に一律で2.5%課し、その後は毎月、2.5%ずつ段階的に引き上げる見通しに言及したものの、27日の夜(日本時間の28日)にトランプ大統領の会見で買い戻しが優勢となった。トランプ氏は関税について、「2.5%をはるかに上回る」水準で、半導体、医薬品、鉄鋼・アルミ・銅などに関税を課す方針を表明。ドル円は一時156円に迫りつつ、NY株市場でDeepSeekを受けたリスクオフが巻き戻されるなかで、上値は限定的だった。

29日は、米連邦公開市場委員会(FOMC)の政策発表を控え小動き。FOMCが市場予想通り据え置き、パウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長の発言も特に目新しいものはなく、155円台を中心とした狭い値動きに終始した。

30日、氷見野副総裁の講演を控え、ドル円は東京時間に売り優勢で、154円台へ下落した。氷見野副総裁の講演に目新しさはなく、無事通過したが、ロンドン時間にユーロ圏や独のQ4実質GDP成長率が予想以下となり、クロス円の下落につれ売りが再燃。米Q4実質GDP成長率・速報値が予想以下だったが米新規失業保険申請件数が強い内容でドル円は持ち直したものの、NY時間に再び売りに押され、一時153.83円まで下落しつつ、再び24年12月安値と25年1月高値の半値押しにサポートされた。

31日は、トランプ大統領があらためて30日夜(日本時間の31日)、カナダ、メキシコに2月1日から関税を発動する方針に言及したほか、対中追加関税についても手続きを進めていると述べ、さらにドル離れを図るならばBRICS諸国にも100%の追加関税を発動すると述べ、ドル円はリスクオフ相場を踏まえ下落し153.92円まで本日安値を更新した。しかし、その後は24年12月安値と25年1月の高値の半値押しのサポートに支えられ、買い戻し。植田総裁が衆院予算委員会で「基調的物価はまだ2%を下回っている」「基調的物価2%に向けて徐々に高まるよう、緩和環境を維持」となど発言したこともあり、155円付近まで上昇した。NY時間には、ロイターがカナダ、メキシコ向け関税につき2月1日ではなく3月に先送りになると報じ、ドル円は154円半ばへゆるむ場面も。ホワイトハウスのレビット報道官が報道を打ち消し2月1日から発動予定と発言すると、155円台を回復した。なお、米12月PCE価格指数などの指標結果への反応は限定的だった。

チャート:ドル円の2024年12月以降の日足、米10年債利回りは緑線(左軸)

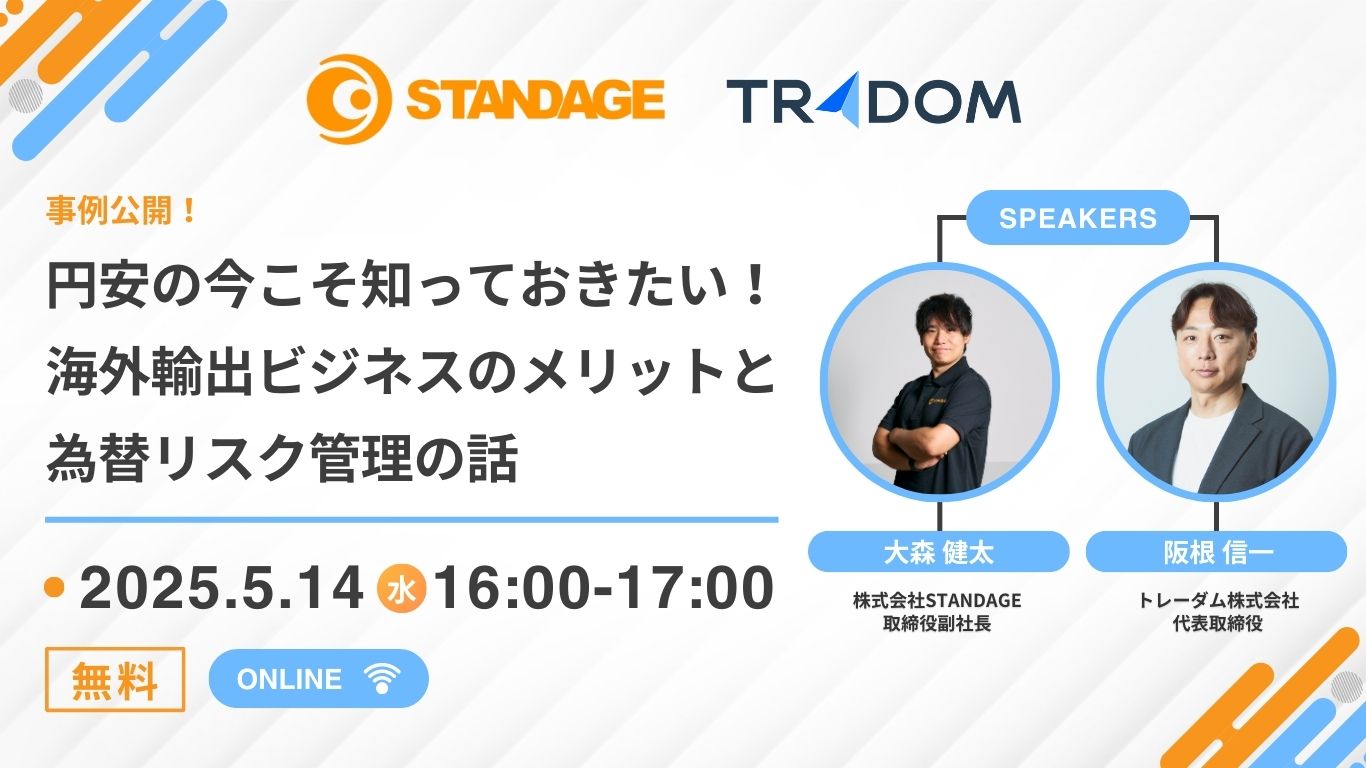

ようこそ、トレーダムコミュニティへ!