―Executive Summary―

- ドル円の変動幅は2月10日週に3.57円と、その前の週の4.96円から縮小した。週足では、5週ぶりに反発。ただし、前週比での上げ幅は0.89円と小幅にとどまった。米1月消費者物価指数(CPI)が市場予想を上回り、ドル円は一時154.80円まで週の高値をつけたが、米1月生産者物価指数(PPI)の米PCEに反映されるサービス分野で前月比マイナスが目立ち、トランプ大統領の相互関税が即時発動見送りも重なって、上げ幅を打ち消す展開。弱い米1月小売売上高もあり、14日には一時152円ちょうど付近まで押し返された。

- 米1月PPIや米小売売上高を受け、ドル円は買い戻しの流れを一転させた。強含みの米1月CPIや堅調な労働市場を映し出した米1月雇用統計との乖離は、①米CPIの場合、山火事や関税発動前の買いだめを見込んだ需要拡大を見込み値上げしたものの、消費者が買いで反応しなかった、②米雇用統計でいえば速報値ベースなので、今後は下方修正がありうるーーと解釈できよう。市場関係者は、少なくとも現時点で、米PPIや米小売売上高が米経済の実態に近いと判断しているかのようだ。

- トランプ大統領は相互関税の導入をめぐり、覚書を通じ関係省庁に調査を命じた。自動車関税と合わせ、一連の調査を経て発動時期は4月2日頃となりそうだ。調査要件に「為替レートと賃金抑制、輸入規制」が含まれ、ベッセント財務長官が貿易黒字の蓄積に「為替レート」と「金利抑制」、さらに為替操作も関税の調査対象と発言していたことを踏まえれば、日本も対象となりうる。ただ、これらの措置は鉄鋼・アルミ追加関税を含めて考えると、中国の迂回輸出の封じ込め狙いとも捉えられ、トランプ政権の真意を探る必要がある。

- 日経新聞は、日銀が出席者を3月会合から増員させる方針で、上場投資信託(ETF)の売却に向け総力戦の態勢を整備しつつあると報じた。実際には10年債利回りが2011年4月以来の1.3%を突破する状況でのETF売却は株安・円高を加速しかねず、早々には難しいだろう。ただ、新たな審議委員に就任予定の早稲田大学の小枝教授の人選や、2月6日の田村日銀審議委員の発言を踏まえれば、日銀はタカ派寄りへシフトしつつあると言えよう。19日予定の高田審議委員の講演は、タカ派度合いの試金石となりそうだ。

- 今週は2月17日に日本24年Q4実質GDP成長率・速報値、日本12月鉱工業生産、18日に豪準備銀行の政策金利発表、ユーロ圏と独の2月ZEW景況感指数、米2月NUU連銀製造業景気指数、米2月NAHB住宅市場指数、12月対米証券投資を予定する。19日には日本1月貿易統計、NZ準備銀行の政策金利発表、英1月消費者物価指数、米1月住宅着工件数、FOMC議事要旨、米2月フィラデルフィア連銀製造業景気指数、米新規失業保険申請件数、米1月景気先行指数が控える。21日には日本1月全国CPI、ユーロ圏と独の2月総合(製造業・サービス業含む)PMI速報値、米2月総合(製造業・サービス業含む)PMI速報値、米2月ミシガン大学消費者信頼感指数・確報値、米1月中古住宅販売件数が発表される。

- その他、17日には米国市場がプレジデンツ・デーで休場でも、フィラデルフィア連銀総裁、ボウマンFRB理事、ウォラーFRB理事の講演を予定し、18日にはイングランド銀行のベイリー総裁、サンフランシスコ連銀総裁とバーFRB副議長の発言が控える。19日には日銀の高田審議委員、ジェファーソンFRB副議長、20日にはシカゴ連銀総裁、バーFRB副議長、クーグラーFRB理事、21日にはジェファーソンFRB副議長、SF連銀のデイリー総裁の発言を予定する。

- ドル円のテクニカルは、軟調地合いが強まった。米1月CPI後に2024年12月の安値と1月の高値の半値押し、200日移動平均線、90日移動平均線、一目均衡表の雲の下限、21日移動平均線を突破したが、一時的にとどまった。前週の終値も152.31円と、200日移動平均線がある152.72円と24年12月安値と25年1月高値の半値押し152.56円を下回った。2月7日週にRSIが割安水準の30付近で上昇に転じ50を付けた後、あらためて低下に転じ14日移動平均線を下回りつつあり、デッドクロスを形成しつつある点にも、注意したい。

- 以上を踏まえ、今週の上値は一目均衡表の下限付近の154.30円、下値は心理的節目の150 円ちょうどと見込む。

1.為替相場の振り返り=ドル円、米1月CPIで155円回復接近も他米指標を嫌気し失速

【2月10~14日のドル円レンジ: 151.24~154.80円】

ドル円の変動幅は2月10日週に3.57円と、その前の週の4.96円から縮小した。週足では、5週ぶりに反発。ただし、前週比での上げ幅は0.89円と小幅にとどまった。

10日は、日米首脳会談後の7日にトランプ大統領は、貿易相手国と同様の関税を課す相互関税の導入を早ければ10日にも発表すると発言するなか、東京時間早々に一時151.24円の週の安値をつけながら、買い戻された。ロンドン時間にかけ152.54円まで本日高値を更新。ただ、その後は材料薄で伸び悩んだ。

11日は、日本市場が建国記念日で休場のなか、買い戻しの流れが継続。トランプ氏が鉄鋼・アルミ関税発動の大統領令に署名し、インフレ再燃観測を受け買い戻しで反応した。今週中に相互関税(貿易相手国と同率の関税を賦課する仕組み)について詳細を発表するとのコメントも、ドル円を押し上げ。パウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長が半期に一度の議会証言で「利下げを急ぐ理由は見当たらない」と発言し、米債利回りの上昇を促し、一時152.61円の本日高値を付けた。11日付けの英ガーディアン紙で、ウクライナのゼレンスキー大統領がロシアと占領地の交換について提案したと報じられ、これが地政学的リスク後退の観点から、リスク回避の巻き戻しが入ったとの指摘も聞かれた。

12日は、前日のパウエル発言が尾を引き、買い戻しが続いた。米1月消費者物価指数(CPI)がコアや前月比・前年比そろって市場予想を上回ると154円台を回復し、一時154.80円まで週の高値をつけた。パウエルFRB議長が下院金融サービス委員会で「当面は引き続き制約的な政策を維持したい」などと述べたこともドルの支援材料となった。

13日は、前日の流れを受け継ぎ東京時間は堅調で推移したが、上値は重い。トランプ大統領とロシアのプーチン大統領が電話会談でウクライナ停戦の協議開始で合意したと前日に伝えられたことで、地政学リスク後退によるユーロ買い・ドル売りが、ドル円の上値の重さにつながった。NY時間では、米1月生産者物価指数(PPI)が市場予想を上回ったものの、コアPCEに反映されるヘルスケアや金融のサービスの伸びが鈍化し、インフレ加速の懸念が後退し売りが再燃。前日の米1月CPI後の上げ幅を打ち消した。トランプ氏が署名する予定の相互関税につき、発動は4月頃になると報じられ、実際にトランプ氏が発表した大統領令は事前報道通りを迎え、一時152.02円まで本日安値を更新した。

14日には、赤沢亮正経済財政・再生相が「円安は実体経済にさまざまな影響があり、為替動向を十分注視する」と発言したため、前日からのドル円の売りを後押しした。NY時間では、米1月小売売上高が予想外に大きなマイナスとなり、売りが加速し152円割れ。一時152.02円まで週の安値をつけ、152円前半で週を終えた。

チャート:ドル円の2024年12月以降の日足、米10年債利回りは緑線(左軸)

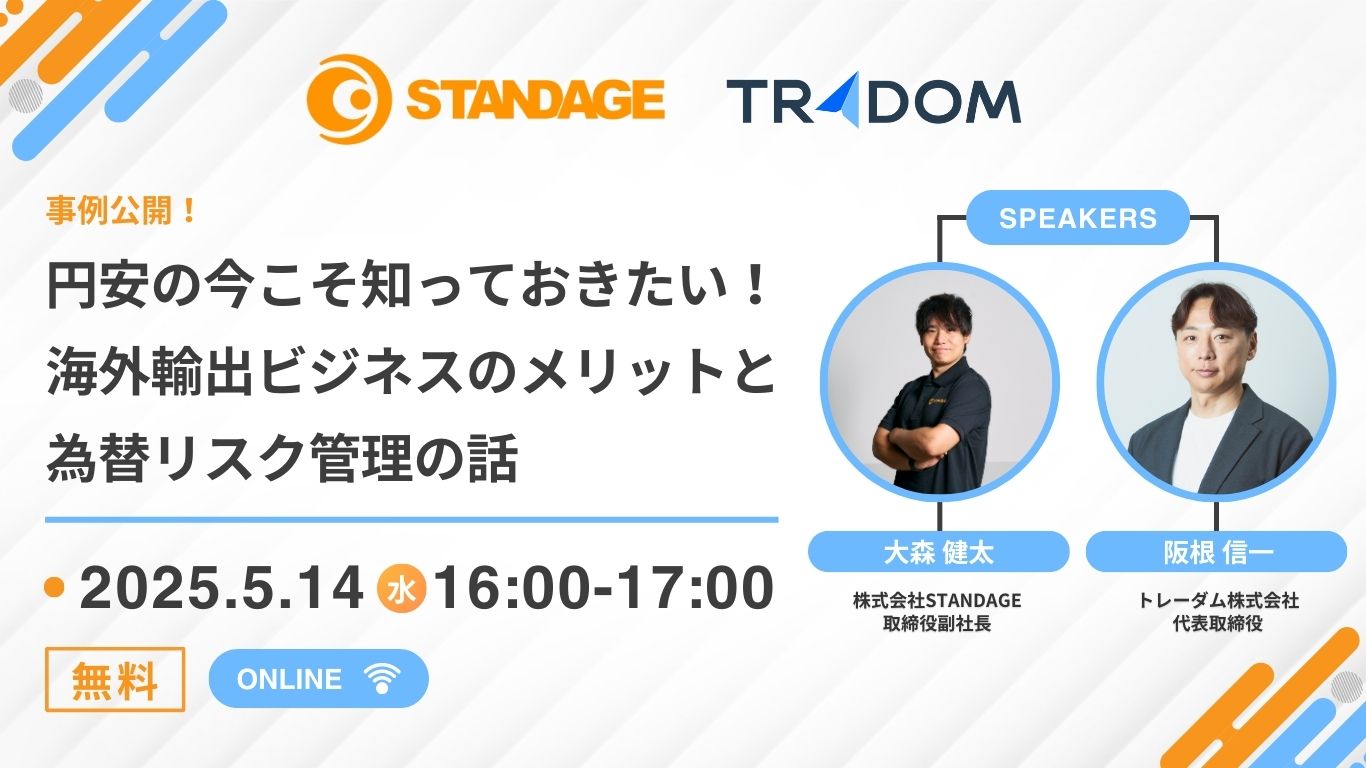

ようこそ、トレーダムコミュニティへ!