目次

1. はじめに

為替レートの激しい変動は、グローバルに事業を展開する企業にとって大きなリスクです。本記事では、中小企業から大手企業までの財務責任者・経営者の皆様に向けて、円安・円高に振り回されない安定経営を実現する為替ヘッジ戦略を網羅的に解説します。本記事では、有事の為替対応や各ヘッジ戦略のメリット・デメリットと活用方法、為替ヘッジ導入のステップと社内体制づくりまで全て徹底解説いたします。

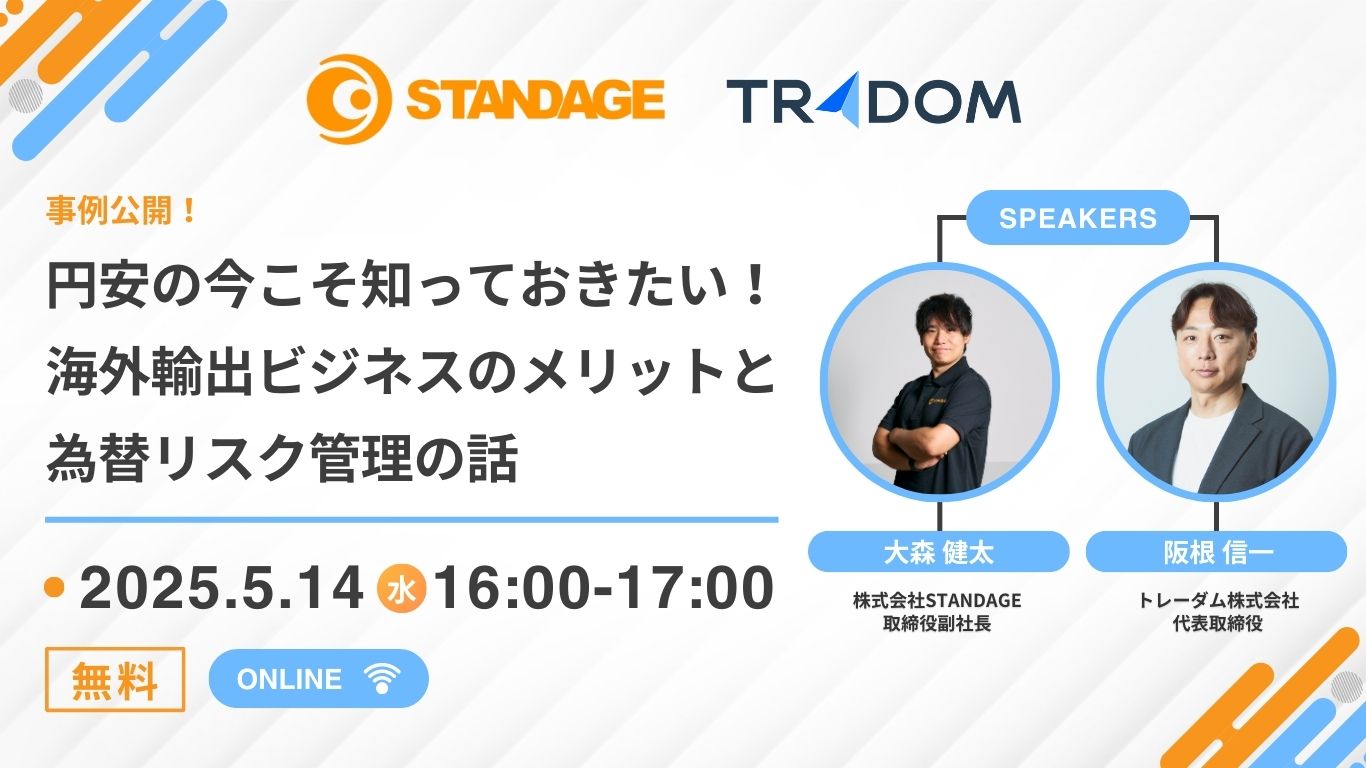

最後に、為替リスク管理を支援するクラウドサービス「トレーダム」の活用方法についても紹介します。本稿を通じて、為替リスクへの備えを万全にし、不安定な為替相場下でも揺るがない経営基盤を築くヒントを掴んでいただければ幸いです。

2. 有事の為替対応:最近の世界情勢が為替相場に与える影響

2025年には、為替市場に大きな影響を及ぼす突発的な出来事が相次いでいます。3月26日には米国で米国外で製造された自動車に25%の関税を課す計画が発表され、4月3日には日本からの輸入品に対し24%の追加関税(いわゆる「相互関税」)が公表されています (reuters)。実際、米国の関税発表直後にはドル/円相場が一時1ドル=144円台半ば(半年ぶりの円高水準)まで急落するなど、為替相場は短期間で乱高下しました。

外貨建取引がある企業において、実務面での影響は甚大です。たとえば急激な円高は輸出企業の業績を直撃し、収益計画を狂わせる一方、急激な円安は輸入企業のコスト増を通じて利益を圧迫します。為替レートが数円動いただけで、想定していた利益が一瞬で消えてしまうこともあるでしょう。

こうした不確実性の高い状況が突発的に発生した場合、多くの企業では状況を様子見する行動が散見されます。こうした”様子見“により、一時的に状況を見守ることは一見合理性のある様に見受けられますが、実際には不確実性の高くリスクが高い状況をそのまま受け入れてしまっていることになります。

3. 為替変動が企業経営に与える影響

為替レートの変動は企業の収益構造やコスト構造に直接影響を及ぼします。特に輸出入取引を行う企業にとって、円高・円安の動きによる収益・コストの変動は顕著です。ここでは、円高・円安が企業にもたらす主な影響と、契約上のリスクについて整理します。

収益・コストへの影響(輸出企業と輸入企業)

輸出企業にとっては、自社製品やサービスを外国通貨建て(例:米ドル建て)で販売している場合、為替相場が円高に振れると日本円換算の売上・収益が減少するリスクがあります。例えば想定以上に急激な円高が進行すると、輸出企業では売上高の目減りや業績悪化につながりかねません。逆に円安が進めば、外国通貨で得た収入を円に換算する際に金額が増えるため、収益増加・業績改善の追い風となります。実際、製造業大手など海外売上比率の高い企業では、為替レートが1円動いただけで利益が数億円単位で増減するケースもあり、為替リスクは経営上極めて重要な要因です。

一方、原材料や商品を海外から調達する輸入企業ではこの関係が逆転します。円高局面では輸入コストが下がるため仕入コストが減少し利益を押し上げますが、円安局面では輸入コスト増大によって利益率が圧迫されます。例えば、原材料をドル建てで輸入する企業にとって急激な円安は調達コスト増につながり、価格転嫁が難しければ利益を圧縮してしまいます。つまり、円安・円高それぞれが「輸出企業にメリット=輸入企業にデメリット」「輸出企業にデメリット=輸入企業にメリット」と表裏一体の影響をもたらすのです。

為替変動が契約リスクに及ぼす影響

為替レートの変動は、企業が結ぶ契約や取引にもリスクをもたらします。たとえば輸出入取引の契約通貨が外貨建ての場合、契約締結時と決済時の為替レート差によって大きな為替差損益が生じる可能性があります。円安・円高の振れ幅が大きいほど、契約時に想定した収支が狂うリスクが高まります。こうした取引リスクに備えるため、多くの企業は社内で想定為替レートを設定し、それに基づいて事業計画を策定します。しかし実勢レートが想定を大きく上回る/下回る局面では、契約上の価格や支払額を見直すことが難しく、企業側で為替差損を被るケースもあります。

また、長期にわたるプロジェクト契約や外貨建て債務を負う場合には、為替変動による将来キャッシュフローの不確実性が企業の財務を揺るがすリスクとなります。為替相場の読みにくさから、契約時点では有利と思えた取引も決済時には不利になることがあるため、為替変動リスクを放置すれば契約採算が大きく変動しかねません。このように、為替変動は日々の収益・コストだけでなく契約や財務にも影響を及ぼし、経営の不確実性要因となります。そのため為替ヘッジの重要性が高まるのです。

4. 地政学的リスクと為替変動の関係

国際情勢の変化や政治イベントも、為替相場に大きな影響を及ぼします。戦争・紛争や国際的な緊張が高まると、投資家の心理はリスク回避に傾き、安全資産と見なされる通貨に資金が集中しがちです。一般に日本円や米ドルは有事の際に買われやすい通貨として知られており、地政学リスクが高まる局面では円高・ドル高方向に振れやすい傾向があります。実際、ある中東地域の軍事衝突が報じられた際には、市場で円が主要通貨に対して全面高となり、一時1ドル=107円台後半まで急激に円高が進行した例もあります。

もっとも、こうしたリスクオフ局面での円高は一時的な「避難先」としての動きである点に留意が必要です。地政学的リスク要因が沈静化すれば、行き過ぎた円買い・ドル買いの巻き戻し(反動)で再び為替が元の水準に戻ることも多く、企業としては一喜一憂するより平時から備えを講じておくことが重要です。具体的には、政治的なイベント(選挙・政策変更)や各国関係の緊張が自社の為替前提に影響を与えうるシナリオを洗い出し、必要に応じて為替ヘッジを強化するなどの対策が求められます。政治情勢そのものに企業が介入することはできませんが、「有事に円高が進みやすい」「原油価格高騰時に資源国通貨が買われやすい」等のパターンを知り、リスクシナリオを想定した為替管理を行うことが安定経営につながります。

※政治的な話題については本記事では言及を避けますが、一般論として企業は特定の国際リスクに対する見解に依存せず、中立的な立場で複数の可能性を考慮した上で為替リスクに備えることが重要です。

5. 中小企業と大手企業:為替リスク管理の違いと課題

6. 主な為替ヘッジ戦略とその仕組み

7. 各ヘッジ戦略のメリット・デメリットと活用ポイント

8. 為替ヘッジ導入のステップと社内体制づくり

9. 経営戦略と連動した為替リスク管理の考え方

10. まとめ:為替リスクに備えて安定した経営基盤を築く

【輸出入企業向け】為替リスク完全対策ガイド:円安/円高・不確実性に負けない!企業の実践的ヘッジ戦略

\簡単30秒で今すぐ無料ダウンロード/

ようこそ、トレーダムコミュニティへ!