<テクニカル分析判断>

●短・中期:想定通りの「140.00割れ⇒(一時的な?)急反発」が示現。今週の推移は要注目

■4/21週は「寄付142.11:139.89~144.03:終値143.76前週比+1.59円の円安)」の推移

◇3週連続の陰線を脱し、4週ぶりの陽線となった

□冒頭の日足チャートでは「140.00割れ⇒急反発」に伴う「RSI/ストキャスティクスも相当な低水準からの反発」が見られ、少なくとも「短期的にはボトムアウト」の兆しは窺える

■ただし、(2枚目の)週足チャートでは「上値・下値を共に切り下げ」が4週連続まで延伸しており『(典型的)下落サイクルの本格化⇒中期下落トレンドへの進展』の収束まで言及することは難しい

■4月中旬までの「乱高下を伴う急落」とは異なり徐々に続いた下落だけに、140円割れに達成感の醸成は希薄に感じられる

■先週指摘の<日足(21日MA▲4.32%)・週足(21週MA▲7.41%)共にこれらの水準を突破して少なくとも一旦は「下落の過熱」領域へ踏み込まなければ収まりがつかない程のモメンタム>はそれぞれの水準ようやく“タッチ”した程度の下落に止まった点が、逆に未充足感を感じさせる

●なお、週間変動幅は今週4.14円と前週の2.47円から大幅に拡大

以上より<今週のテクニカル分析の結論>は以下の通り

●想定通りの「140.00割れ⇒急反発」が示現し、少なくとも「短期的にはボトムアウト」の兆しが出来

■ただし、4週前に復活した「下落サイクル」はその後「中期下落トレンド」へ大きく進展しており、中長期時間軸では依然ボトムアウトの兆候はさほど感じられない

=>>>このため、再度「下落の過熱」領域へトライする可能性は残存しており、今週の推移/展開はその確認のためにも非常に重要

=>>>また、こうした状況が示現すれば月足などに現れている『超長期USD高円安トレンド』にも「反転のリスク(可能性)」を考慮せざるを得ないこととなる

<<=>>

◇ただし、先週も見られた通り、日足(21日MA▲4.32%)・週足(21週MA▲7.41%)・RSI(30未満)等で『下落の過熱』が露呈(加速)すれば、一時的にせよ「(速度調整としての)自律反発」も充分に想定されるため一定の留意は必要

=>>>なお、他の金融市場での変動率も引き続き変動率が高止まりしているため、USD円相場でも週間変動幅は比較的高水準の継続が見込まれる

□引き続き「過度に予断を持つことなく」変化の兆しを見落とさぬ姿勢を維持した上で、終値が以下の水準を「突破or維持」できるかどうかに注目している

① 147.21円=21週MA▲2.46%

② 146.25円=21週MA▲3.09%

③ 145.33円=21週MA▲3.69%☆

④ 142.50円=21週MA▲5.55%☆

⑤ 141.45円=21日MA▲6.24%

⑥ 140.55円=21週MA▲6.87%

⑦ 139.74円=21週MA▲7.41%

>>>上記③(上方)と④(下方)が「抜けると加速する」と思われる水準

~以下では『短期・中期・長期の方向性』についての分析ポイント及び各時間軸での想定レンジをご案内します。(今号の分析は2025/4/25のNY市場終値をベースに実施)

~<以下の用語補足:「MA」=移動平均線、「RSI」=(上下への過熱を示す)相対力指数>

➊日足チャート:「21MA±4.32%のバンド、52MA & 200MA」、RSI等

短期(1週間~1か月)の方向性:底入れの兆し急浮上。今週の展開は要注目

〇上図は冒頭掲載分を倍の期間に拡大。コメントについては既掲のものもご参照下さい

◇留意していた21日MA▲4.32%にタッチ(140.00割れ)後に急反発、底打ちの兆しを見せたRSIやストキャスティクスの(非常に低位の)水準の割に「下落の過熱」はさほど感じられない。当面は(昨夏の急落時同様)140円割れを目指す展開が主流となろう

◇ただし、『下落の過熱』が露呈(加速)した状況には到っておらず、一時的な「(速度調整としての)自律反発」の範疇を抜け出してはいない ⇒ 今週の推移/展開は要注意

>>> 想定レンジ=今週:140.55~145.35、今後1ヶ月:137.85~147.60=

➋週足チャート:「21MA±4.32%/±7.41%/±9.87%のバンド & 52MA」、RSI等

中期(1か月~半年程度)の方向性:短期での底打ちは未確認。今週の展開は要注目

■上図は冒頭掲載分を期間3年に延長したもの (コメントは既掲のものもご参照)

□RSIには『底打ちの兆し』が僅かに窺えるものの、短期時間軸での状況とは大きく異なる

◆陽線とはなったが、上値/下値が連続して切り下がる典型的な下落サイクルが4週継続。『下落の過熱』領域には漸くタッチした程度であり、再下落の可能性も大幅に残存

>>>今後6か月間の想定レンジ = 133.80~151.50⇒ 135.00~151.50=

➌月足チャート:「20MA±18.0%のバンド」「60MA±30.0%のバンド」、RSIを付記

長期(半年超~1年程度)の方向性:下落サイクルの本格化で超長期上昇トレンドに転機か

■足許のモメンタムを考慮すれば『3連続陰線の後は大きめの陽線』(上図)という過去4年のパターンの終息はほぼ確実 (4月末に向けての推移に注目)

■20ヶ月MAとの下方乖離度(上図(C))が更に拡大するようなら『超長期上昇トレンド』の修正も必要となってくる

>>> 今後1年間の想定レンジ = 132.60~153.90 ⇒ 135.00~156.00 =

<ファンダメンタルズ分析判断>

□先週の日米金融市場の変化(下表右端):リスクオフの修正顕現化

◆米国:リスクオフの修正進展。3週前のトリプル安から全て反発

◆日本:海外でのリスクオンを受け、本邦も株式(金利)が上昇

◆USD円:リスクオフ修正からUSD指数は3年ぶり安値から小反発

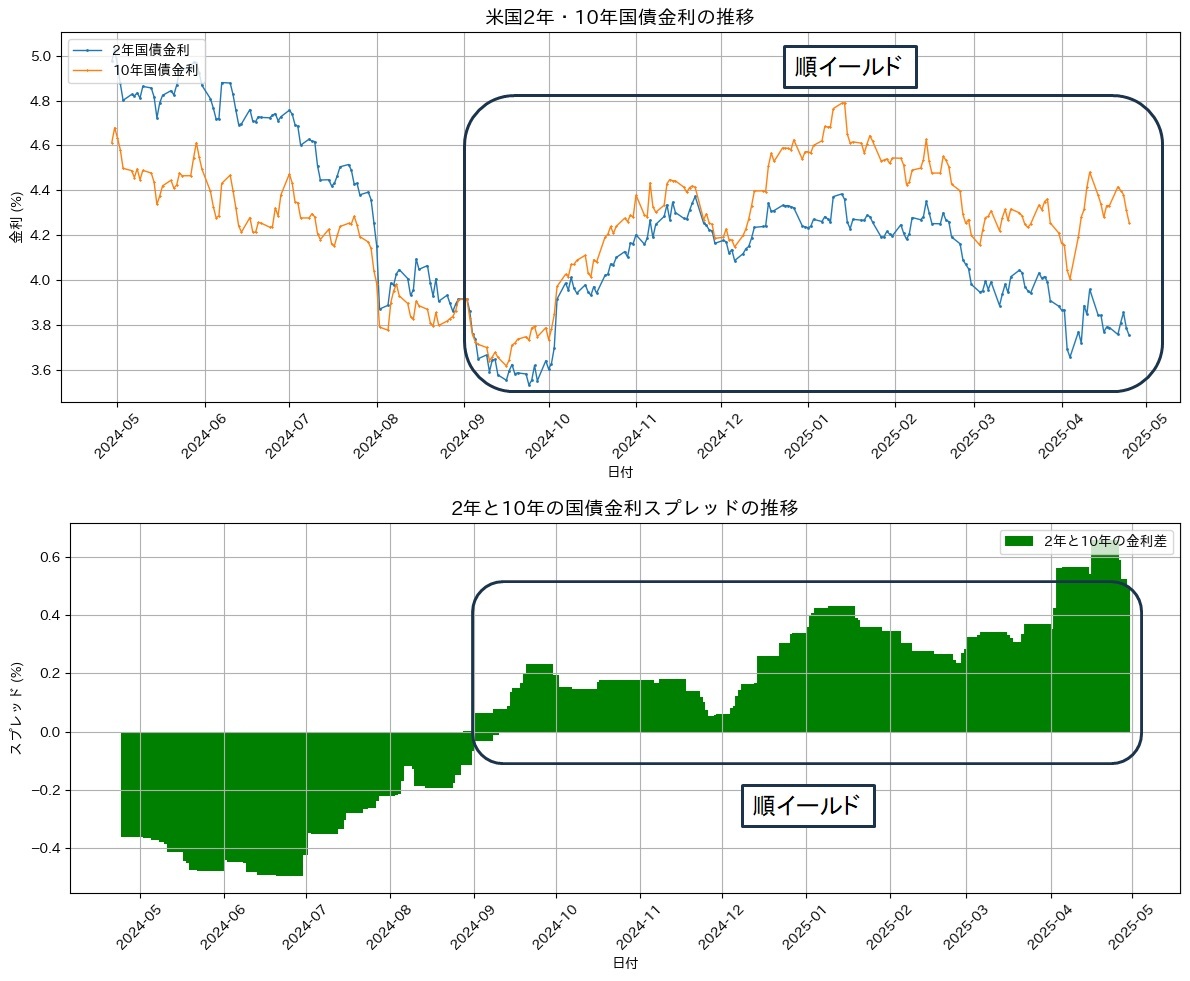

◇米債利回り:国債利回りは2週連続で低下。米中貿易戦争が緩和に向かう兆しが出ていることに加え、FRBの利下げ観測が高まっていることが背景。

FRBの金融政策を巡っては先週「トランプ政権の関税政策が経済に及ぼす影響を見極めるために政策の変更は急がない」とするFRB当局者の発言が相次いだ。

一方、週末発表の米ミシガン大学の4月消費者信頼感指数(確報値)は52.2と、3月確報値の57.0から大幅に低下。同速報値の50.8からは改善したものの、米関税措置を巡る経済的影響への懸念を背景に4カ月連続で低下し「速報値からは改善も、依然としてかなり低調な状態。消費者は関税措置、株価動向、物価動向、景気後退に関する懸念で大きく動揺している」との声も多い。

指標となる米10年債指標利回りは前週比▲0.067%低下し4.266%。同2年債指標利回りは前週比▲0.038%低下し3.762%。

関税措置により経済が減速すれば、FRBが早期に利下げする可能性があるとの見方から、短期債利回りは長期債に比べ相対的に低い水準で推移している。

> 2年債利回り:4/17 3.800% ⇒ 4/25 3.762%(前週比 ▲0.038%低下)

>10年債利回り:4/17 4.333% ⇒ 4/25 4.266%(前週比 ▲0.067%低下)

=>10年-2年の利回り差は「+0.504%と前週(+0.533%)比で僅かに縮小」(下図)

前半のテクニカル分析では以下の結論とし、先週短期時間軸で現れた『底打ちの兆し』の正邪を確認する上でも「今週の推移/展開は非常に重要」としました。

=============

●想定通りの「140.00割れ⇒急反発」が示現し、少なくとも「短期的にはボトムアウト」の兆しが出来

■ただし、4週前に復活した「下落サイクル」はその後「中期下落トレンド」へ大きく進展しており、中長期時間軸では依然ボトムアウトの兆候はさほど感じられない

=>>>このため、再度「下落の過熱」領域へトライする可能性は残存しており、今週の推移/展開はその確認のためにも非常に重要

=>>>また、こうした状況が示現すれば月足などに現れている『超長期USD高円安トレンド』にも「反転のリスク(可能性)」を考慮せざるを得ないこととなる

=============

他方、ファンダメンタルズにおいては、先週当レポートでも指摘した最悪の状況から脱し、株式市場はグローバルに大きく上昇軌道を辿りました。

<さて、トランプ関税に端を発した「不確実性の高まり」が一体どこまで進行するのか非常に悩ましいところではありますが、先週には「パウエルFRB議長解任させる」という仰天のメッセージが新たに発信されました。

(中略)

既述の通り、トランプ氏の不規則(突拍子もない)発言には辟易していましたが、さすがにこれは…

かつて(2010年頃?)、バーナンキ元FRB議長が「金融政策への政治干渉は、好景気と不況の望ましくないサイクルを生じさせ、最終的には経済の不安定化とインフレ率の上昇につながりかねない」と発言していたことが思い出されます。

仮に、2017年に自身が任命したパウエルFRB議長が解任されるという事態になれば、トランプ氏自らが口火を切った世界貿易戦争と同様、どこからどう見てもグローバルな金融資本市場に悪影響が及ぶことを我々は知っています。また同時に、あまりにも影響が広範に及ぶため、そのリスクを適切に定量化することなど誰にもできないことも。

ただ「そんなこと出来っこない」と軽視しきれないところに「トランプ氏の怖さ」があることもまた我々は知って(これまで思い知らされてきて)います。:4/21付weekly reportより>

こうした我々の「切なる願い」が届いたのかどうか、翌4/22の火曜日にはトランプ氏が「パウエル議長の解任意図を明確に否定」した上に「中国に対する関税率の引き下げ」も示唆したことで、週末にかけては(3週前とは真逆の)株高・債券高・USD高のトリプル高に繋がりました。

「我々(金融市場参加者)の“切なる願い”が通じた?」と既述しましたが、この『好転劇』の背景には「米国のみならずグローバルな金融資本市場の混乱があった」ことに疑問の余地はありません。

先週初4/21には米10年債利回りが再び4.4%台まで上昇/株価は急落しましたし、翌4/22の欧米市場ではUSD円が一つの節目と見られていた140.00割れまで売られていました。先週も指摘したベッセント財務長官の進言も当然あったと思われますが、こうした金融市場の大混乱にトランプ大統領が即時対応したことでも明らかだといえるでしょう。

因みに、トランプ氏が関税に関して当初の方針を修正対応したのは、相互関税上乗せ分の90日間停止を発表した4/9に次いでこれで2回目となります。

中々その真意を掴めないトランプ氏の言動ですが、今回(先週)の『好転劇』で改めて「やっぱりそうか」と思えたことがあります。

仮に(特に米国の)金融市場が大荒れ(もしくは底割れ)となった場合は、当然ながら米国経済への悪影響(打撃)が無視できなくなります。そうなった場合、アメリカ経済が良い状態で来年秋の中間選挙を迎えるというトランプ政権の目論見は頓挫しかねません。従って、この先もトランプ政権は金融資本市場の動向に十分注意を払いながら政策を進めて行かざるをえないということになるでしょう。

以前、当レポートでもご紹介しましたが「金融市場・株式市場など見てもいない」(トランプ大統領)のような斜に構えた発言は二度となされなくなるはずです。

<因みに、先週の報道の中には「ベッセント米財務長官が『パウエルFRB議長の解任は金融市場の不安定化を招くリスクがある』として、ホワイトハウス当局者らに繰り返し警告していることが分かった」というのもありました。

今のところ、“良識派”と目されるベッセント氏を財務長官に任命したことは、『トランプ2.0で唯一の救い』だと感じるのは私だけでしょうか。:4/21付weekly reportより>

今後もまだまだ紆余曲折が予想される今後の金融市場ですが、先週と比較すると精神的にかなり前向きになれるようになってきたと感じています。

ただし、状況の好転に過度に安堵することなく、今後とも「過度に予断を持つことなく」変化の兆しを見落とさぬ姿勢を継続して金融資本市場を引き続き注視してゆく所存です。

お知らせ:米国を中心とする「世界のインフレ・景気・金融政策」の現状分析、並びに短期を中心としたUSD円相場見通しについては、トレーダム(※)為替アンバサダーでもある安田佐和子氏のレポート(Weekly Report等)に詳細かつ非常に解りやすく解説されています。TRADOM会員の方々はサイト内で是非ご参照下さい。

<(※):ジーフィット株式会社は2024/10/1より「トレーダム株式会社/TRADOM Inc.」に社名を変更しました>

ようこそ、トレーダムコミュニティへ!