<テクニカル分析判断>

●短・中期:押し目買い圧力は残存も、地合いの悪化は徐々に中長期時間軸にも波及

■2/3週は「寄付154.74:150.93~155.88:終値151.41前週比▲3.75円の大幅円高)」の推移

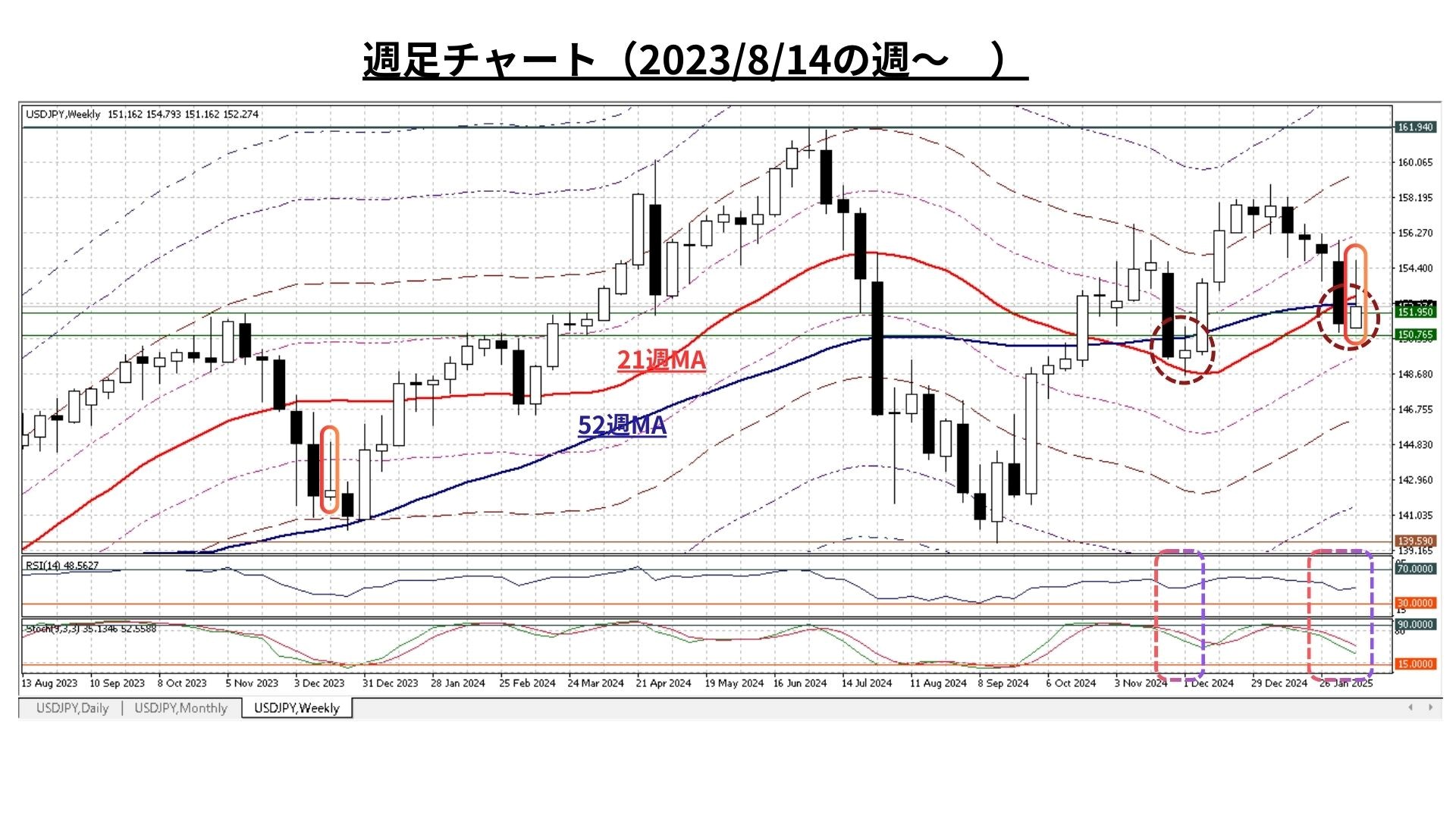

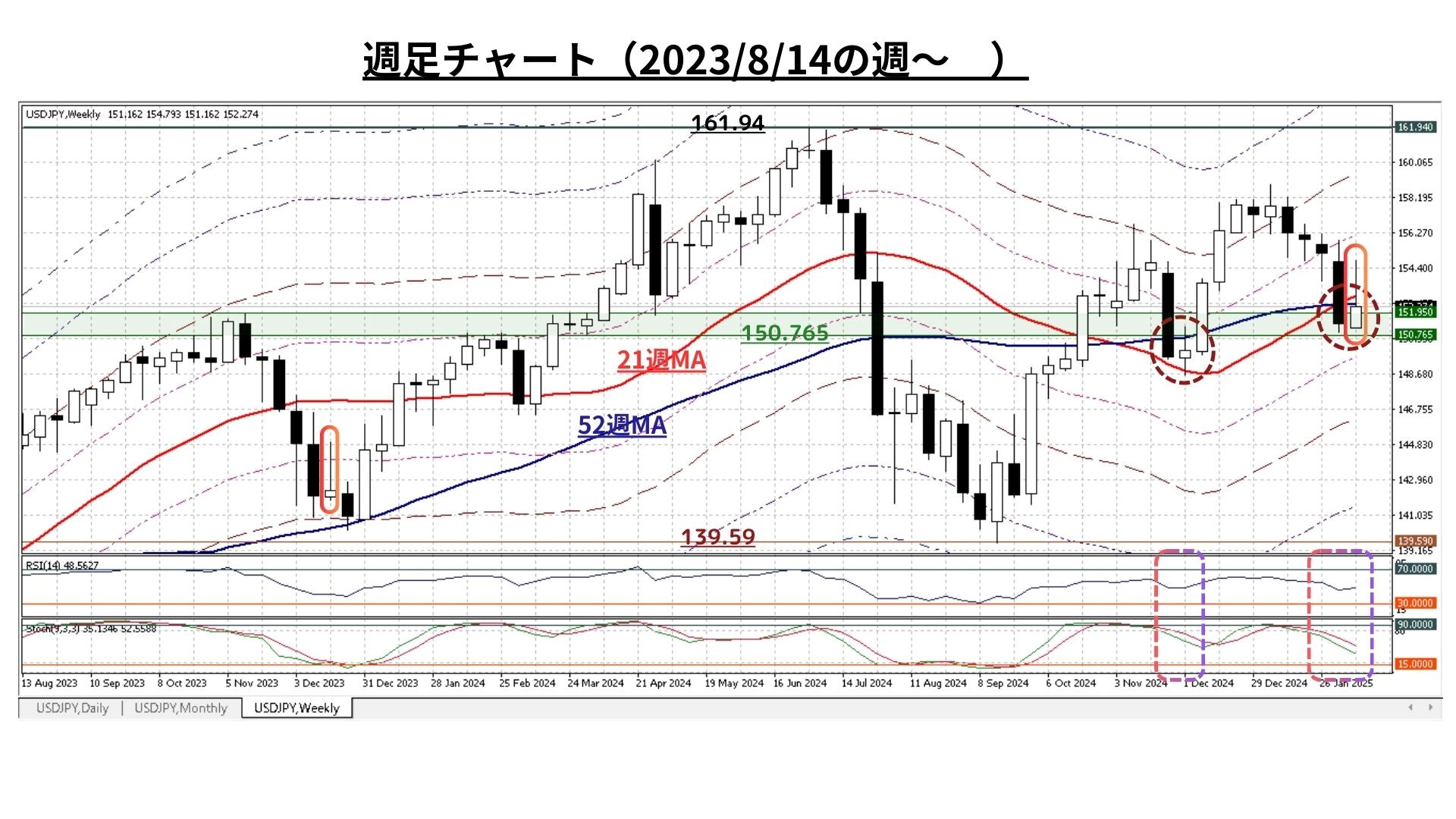

◆当週も▲3.75円の大幅な円高となり、鮮明な4連続陰線を形成。週間変動幅も4.95円と急拡大

◆4週連続陰線は「161.94円の高値示現(@2024/7/3)の直後、7/8週~8/5週まで4週連続に亘る急落」を記録して以来29週ぶりの事象

◆また、前週比での「下値・上値が共に切り下がり」も4週連続に延長した上、終値は予定通りゴールデンクロスを示現した21&52週移動平均線を共に下回った

=>>>中短期時間軸主導で「テクニカルな地合いの悪化」が更に進展したことを示唆

■2/10週は「寄付151.26:151.20~154.80:終値152.31前週比+0.90円の円安)」の推移

□先週は+0.90円と小幅な円安となり、5週ぶりの陽線を形成。週間変動幅は3.60円と前週比縮小も、高水準を継続

◆ただし、終値が引き続き(前週にゴールデンクロスを示現した)21&52週移動平均線を下回ったこと、前週比での「上値の切り下がり」が5週連続に延長(下値切下がりは回避)したこと、陽線の実体(0.9円)の3倍もの長い上ヒゲを伴っており(自律)反発はしたものの持続力の欠如を露呈した

=>>>中短期時間軸主導で「テクニカルな地合いの悪化」が依然として継続していることを示唆

<<=>>

◇一方、上記に対して目立ったサポート/反発要因は少ないが、以下2点を挙げておきたい

➊「52週MAとの位置・乖離度」並びに「RSI・ストキャスティクスの水準」の観点からは、現状が昨年11月下旬の状況と類似

➋下落圧力が高まっているものの、終値ベースでは昨年7/3の高値(161.94)と9/16安値(139.59)の半値(50%:150.765)超の水準を依然として維持

■他方、最も変化が生じやすい短期時間軸でも「下落に転じた21MAを上値抵抗とした下落圧力の高まり(下落サイクルの進展)」が鮮明に

=>>>先週水・木で21日MA超の水準奪回を図るも終値ベースでは見事に反落を余儀なくされた

=>>>この状況から「21日MAは強い上値抵抗線に転化したと考えられ、テクニカルな地合いは引き続き悪化が進展中」と考えられる

<<=>>

□ただし、以下の諸点から「底打ち」の兆候も感じられなくはない(上図ご参照)

➊下落圧力が高まっているものの、終値ベースでは昨年7/3の高値(161.94)と9/16安値(139.59)の半値(50%:150.765)超の水準を依然として維持

➋昨年8月初にかけての明らかな「下落の過熱」状態には及ばないが、RSIは「2/7に一時的に30割れを示現し、売られ過ぎの状況」に達していた

➌昨年8月初並びに同12月初にかけて見られたように「いつ反発に転じてもおかしくない水準」まで低下していたストキャスティクスも、2/7に底入れし緩やかに反発に転じている

以上より<今週のテクニカル分析の結論>は以下の通り

◆実に29週ぶりとなる4週連続陰線が示唆していたように、短期時間軸主導で「テクニカルな地合いの悪化」は更に進展し、もとより強調を維持していた中長期にも徐々に波及

◇一方、短期的には「底打ち(近し)」を示唆する事象も見られるものの、下落要因との比較では圧倒的に「インパクトが弱い」と言わざるを得ない

=>>>先週見られた自律的な反発はその持続力の欠如を露呈した。しばらくは下値模索を伴う弱含み推移が主流となる可能性が高い

=>>>仮に終値ベースで150.00を下回った場合は、中長期予測シナリオの本格的な修正を実施すべく現在準備中

=>>>なお、他の金融市場の変動率も高まりつつあり、週間変動幅は比較的高水準の継続が見込まれる

□引き続き「過度に予断を持つことなく」変化の兆しを見落とさぬ姿勢を維持した上で、終値が以下の水準を「突破or維持」できるかどうかに注目している

① 155.22円=21週MA +1.23%

② 154.41円=21週MA +0.69%

③ 153.36円=21週MA

⑤ 150.51円=21週MA▲1.86%

⑥ 150.03円=21週MA▲2.16%

⑦ 149.58円=21週MA▲2.46%

>>>上記③(上方)と⑤(下方)が「抜けると加速する」と思われる水準

~以下では『短期・中期・長期の方向性』についての分析ポイント及び各時間軸での想定レンジをご案内します。(今号の分析は2025/2/14のNY市場終値をベースに実施) ~

<以下の用語補足:「MA」=移動平均線、「RSI」=(上下への過熱を示す)相対力指数>

➊日足チャート:「21MA±4.32%のバンド、52MA & 200MA」、RSI等

短期(1週間~1か月)の方向性:底打ちの兆候あるもテクニカルな地合いは悪化継続

〇上図は直上掲載分をそのまま再掲したもの。コメントについては既掲のものもご参照下さい

◇短期的には「底打ち(近し)」を示唆するサインも散見されるものの、下落要因との比較では圧倒的に「インパクトが弱い」と言わざるを得ない

=>>>先週見られた自律的な反発はその持続力の欠如を露呈。しばらくは下値模索を伴う弱含み推移が主流となる可能性が高いとみられる

>>> 想定レンジ=今週:150.45~154.50、今後1ヶ月:148.65~157.20=

➋週足チャート:「21MA±4.32%/±7.41%/±9.87%のバンド & 52MA」、RSI等

中期(1か月~半年程度)の方向性:上昇圧力は大幅に後退。150.75維持の可否がカギ

〇上図は冒頭掲載分をそのまま再掲したもの (コメントは既掲のものをご参照)

>>>今後6か月間の想定レンジ = 149.40~163.95⇒148.65~161.10=

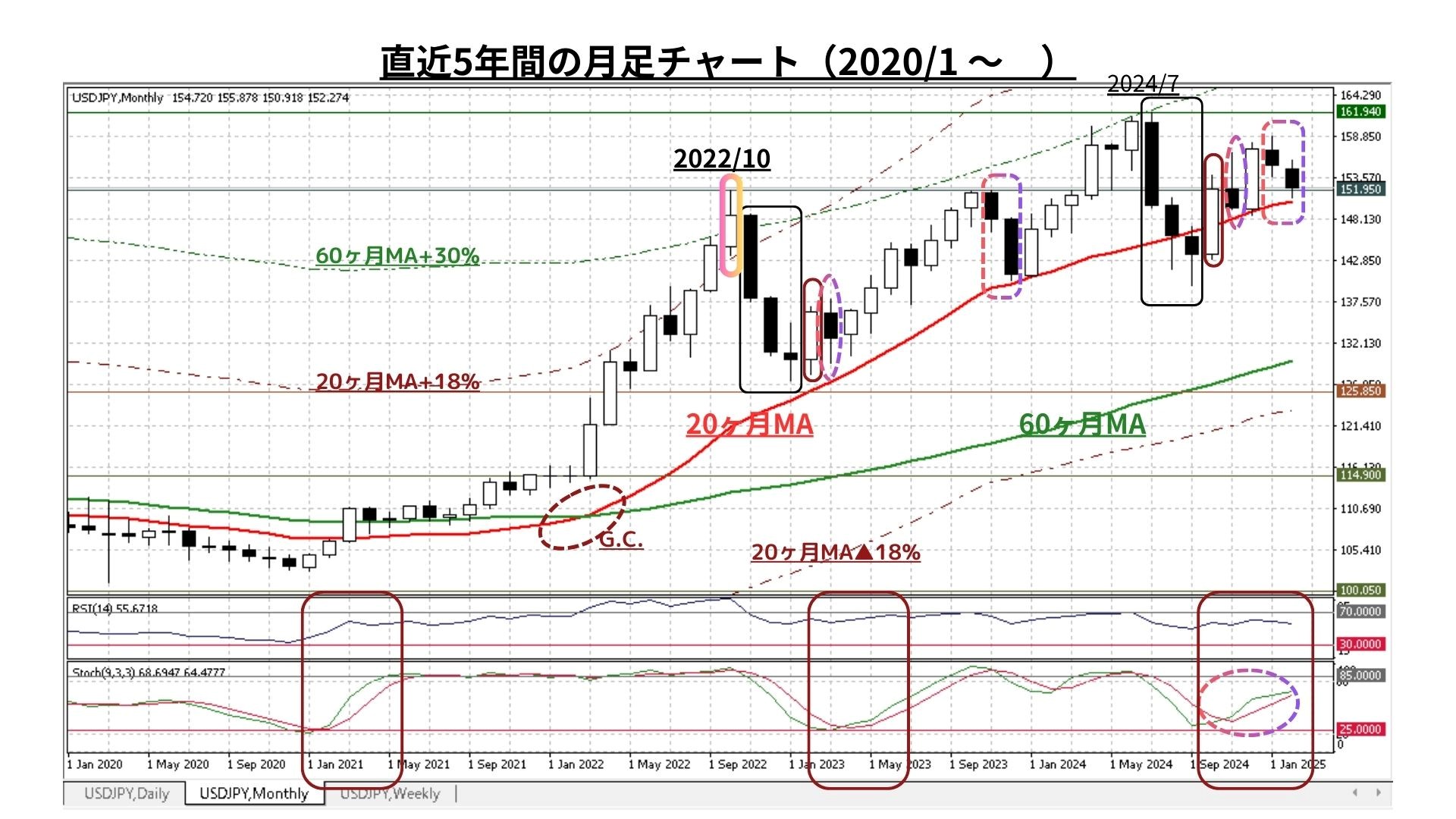

➌月足チャート:「20MA±18.0%のバンド」「60MA±30.0%のバンド」、RSIを付記

長期(半年超~1年程度)の方向性:中短期での地合い悪化が、長期時間軸にも徐々に波及

□想定通り、4カ月連続で上値を切り上げつつ1月を終了して『超長期上昇トレンドの継続』を確認(ストキャスティクスにも底打ち/上昇サイン点灯中)

◆しかし、(超)長期上昇トレンドには著変なしと考えられるも短期時間軸の地合い悪化が徐々に波及

>>> 今後1年間の想定レンジ = 149.40~167.70 ⇒148.65~165.90 =

<ファンダメンタルズ分析判断>

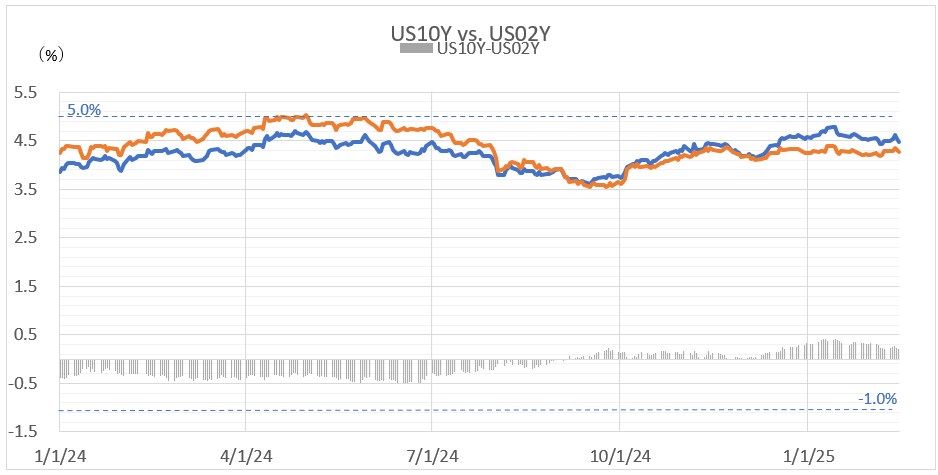

◆米国:週末にかけ景気指標悪化。長短金利は低下し、株式は大幅に反発

◆日本:日銀のタカ派姿勢に金利上昇も、海外株高に連動し日本株も反発

◆USD円:金利低下からUSD指数は弱保合いが継続も、USD円は若干反発

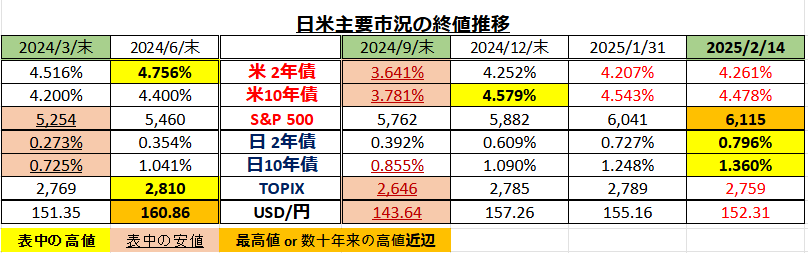

◇米債利回り:米債利回りは週後半にかけ低下した。特に、週末発表された1月の米小売売上高は前月比で大幅に減少し、FRBによる年内の利下げ見通しは拡大した。

米商務省が発表した1月の小売売上高(季節調整済み)は前月比▲0.9%と市場の事前予想(▲0.2%)を大きく下回り、2023年3月以来の大幅な減少となった。

小売売上高の発表を受け、金利先物市場が織り込む「FRBによる年内の利下げ幅」は計0.41%(前日は同0.33%)となった。また、次回の利下げは、9月または10月のFOMCになるとの見方が強い。

なお、市場では長期債(10年債)利回りを中心に低下したため、2年債と10年債の利回り格差は0.217%まで縮小している。

> 2年債利回り:2/7 4.291% ⇒ 2/14 4.261%(前週比 ▲0.030%低下)

>10年債利回り:2/7 4.495% ⇒ 2/14 4.478%(前週比 ▲0.017%低下)

=>10年-2年の利回り差は「+0.217%と前週(+0.336%)比で大幅に縮小」(下図)

前半のテクニカル分析では、5週前からの地合いの悪化が更に進んだため以下の結論となりました。

=============

◆実に29週ぶりとなる4週連続陰線が示唆していたように、短期時間軸主導で「テクニカルな地合いの悪化」は更に進展し、もとより強調を維持していた中長期にも徐々に波及

◇一方、短期的には「底打ち(近し)」を示唆する事象も見られるものの、下落要因との比較では圧倒的に「インパクトが弱い」と言わざるを得ない

=>>>先週見られた自律的な反発はその持続力の欠如を露呈した。しばらくは下値模索を伴う弱含み推移が主流となる可能性が高い

=>>>仮に終値ベースで150.00を下回った場合は、中長期予測シナリオの本格的な修正を実施すべく現在準備中

=============

1月中旬以降、USD円を中心に「主要通貨に対するUSD指数」が軟弱な推移を続けている主因は『米債(10年債)利回りの低下』だと考えられます。1月中旬以降といえば <トランプ氏が1/7に「金利は高過ぎる」と発言し、1月23日には世界経済フォーラムの年次総会(通称ダボス会議)にオンラインで参加し「原油価格が下がれば、私はすぐに金利引き下げを要求する」と述べたほか、「同様に世界中で金利が引き下げられるべきだ」と主張していた頃と符合します。

その後、1/28・29のFOMCでは利下げバイアスは維持されたものの「(想定よりも)米経済が堅調であり、インフレもやや高止まり」していることを前提に『利下げを急ぐ必要は感じておらず、次回利下げまでのデータを精査する時間的余裕がある』との見解が示されました。もともと(景気状況に比して)行き過ぎた利下げの織込みを危惧していた我々の『USD円反発継続』シナリオのベースもここにあったと言えるでしょう。

ただし、その後トランプ氏の『関税』を巡る不規則発言が連発していたにもかかわらず、先行きのインフレ高進予想は一向に高まることなく米10年債利回りの低下は現在も続いています。これが、USD指数軟化の主因#1だと考えています。(この点に関わる補足的説明は後程詳述)

更に、USD安円高の展開に拍車をかけたのが『タカ派色を強める日銀』だと我々は考えています。これまでも何度かこの点には触れてきましたが、我々はこの『失われた30年』の経験に依拠し過ぎ「金融政策の正常化は緩慢なペースで進まざるを得ず、日本の実質金利のプラス化には相当の時間がかかる」との前提で予測シナリオを組み立てていたようです。これが(今般の)USD円軟化の主因#2だと気づかず…。

今更ではありますが、既述と合わせて「1月中旬以降の国内債券の上昇」を振り返ります。

国内債券利回り上昇の背景には「日銀側から、利上げの最終到達点(ターミナルレート)に関する目線の引き上げを促すようなコメントや材料が相次いで提示された」ことがあると我々は考えています。

具体的には、植田総裁の1/24会合後の発言「中立金利に対してまだ相応の距離がある」や、氷見野副総裁の1/30講演でのコメント「実質(政策)金利がずっとマイナスの状態が続く、というのは普通の姿とは言えない」。更に2/3に公表された1/23・24会合での主な意見の内容(=円安進行や金融の過熱を避ける観点から緩和度合の調整が必要、など“段階的利上げの必要性”に言及する意見が目立っていました)。また、2/4の植田総裁の国会答弁「現在はインフレの状態にある」や2/6の田村審議委員の講演コメント「25年度後半には少なくとも1%程度まで短期金利を引き上げることが必要」など、この間は正に矢継ぎ早に『タカ派色を強める日銀』的なメッセージのオンパレードだったと思います。

このように日銀からタカ派的メッセージが相次いで発信された背景には「利上げ打ち止め感が出て再び円売りが膨らむ事態を防ぐ」という狙いがあったのではないかと思います。現実的には、本邦の経済・物価動向を丹念に見極めながら、日銀は慎重に利上げを進めることになるのではないでしょうか。

また、過度に円高/金利上昇が進めば、本邦景気や企業収益に悪影響が及ぶことも想定されます。この先、現在のタカ派的発言を緩和するようなメッセージが発信される可能性も否定は出来ないでしょう。

さて、既述の「主因#1」に関しては前回の当レポートで「トレーダム為替アンバサダーでもある安田佐和子氏」の週次レポートから <FOMCは利下げバイアスを維持、トランプ氏の利下げ要請が「今回は違う」理由> と題した記事の一部を抜粋してご案内しました。

それに続いて今週は、現在何かと話題の『トランプ関税』に関して、為替相場も絡めた独自の分析/考察をされている部分が目に留まりましたので、そちらを以下にてご案内したいと思います。

==============

― トランプ政権での相互関税と自動車関税、発動は4月2日以降か

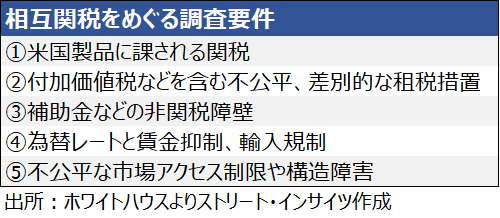

トランプ氏は2月14日、貿易相手国と同率の関税を課す「相互関税」の導入に向け、米商務省や米通商代表部(USTR)など関係省庁に調査を行うよう指示する覚書に署名した。相互関税をめぐる調査の期限は、4月1日となる。なお、覚書とは根拠法を示さず、ガイドラインや指示として機能し、官報に記載されない。一方で、米大統領令(行政令)は根拠法を示す必要があり法律と同等にみなされ、官報に記載される。

直前の報道通り、市場が懸念していた即時発動は回避したが、トランプ氏は「公平を期すために、相互関税を課す方針」と発言。貿易赤字の削減を狙い、貿易相手国の関税に加え、幅広い措置を対象とする方針を明確化した。ラトニック商務長官が「各国と個別に交渉していく」と説明したように、適用する関税率は対象国の調査結果次第となる。

チャート:相互関税に関する覚書、調査要件

このうち、②についてトランプ氏は「付加価値税(VAT)を関税と呼ぶ、本質的には同じだ」と位置づけた。欧州連合(EU)の加盟国が全ての輸入品に対するVATを導入しているだけに、同地域に照準を当てた要件ととらえられよう。③の補助金を含めた非関税障壁は、中国が意識されているかのようだ。④の為替レートの観点でいえば、中国だけでなく日本を念頭に入れていてもおかしくない。⑤の不公平な市場アクセス制限や構造障害でいえば、グーグルなど米企業の進出を阻止する中国のほか、ホワイトハウス高官が「日本の関税は比較的低いが、高い構造的障壁がある」とコメントしていたとされ、日本も対象となりそうだ。

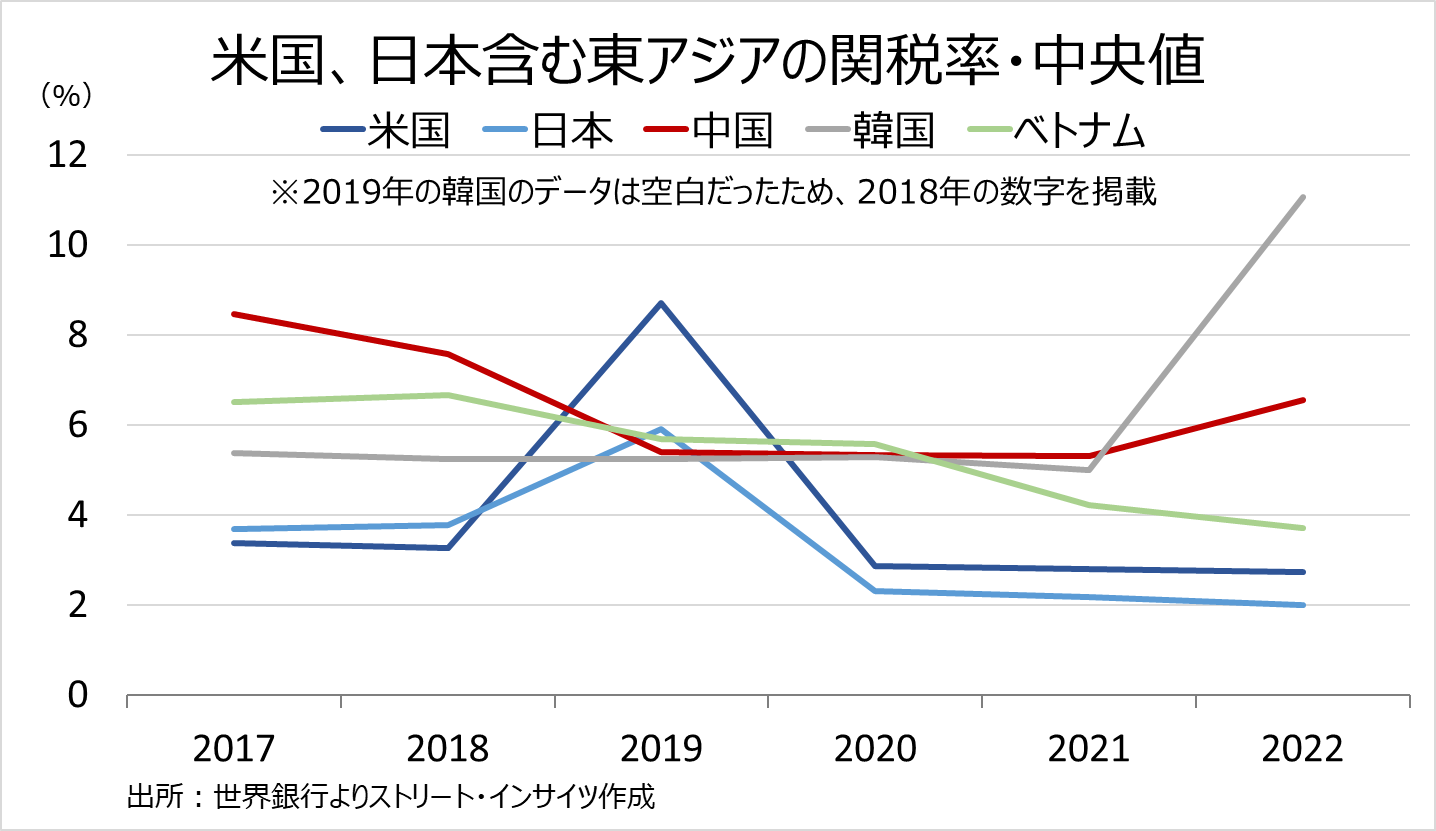

なお、世界銀行が公表する単純関税率中央値の2022年ベースで、日本は2.0%と、米国の2.7%を下回る。

チャート:世銀ベースの単純関税率中央値、日本は米国より下だが他のベースでは小幅に上回る場合も

相互関税の覚書署名に合わせた記者団との会見で、トランプ氏は同日に自動車関税について「恐らく4月2日頃になるだろう」との方針に言及した。相互関税の調査期限が4月1日であるためだろう。 日本の対米輸出のうち、金額ベースで最大は自動車(トラック・バスを含む)で2023年度は6兆918億円、29.2%を占めた。日本は米国産の自動車に関税を課さないが、米国はピックアップトラックなどを除き2.5%を賦課する状況で、仮に関税率をマッチさせる上では相互関税の対象となるようには見えない。もっとも、日本の自動車については1期目から不公平性を主張しつつ、追加関税が見送られた。今回も日本が対象外となるかは、相互関税全体を含め4月1日の調査期限までに「ディール」にこぎつけられるかがカギとなりそうだ。

トランプ政権は、関税について①貿易不均衡の是正(貿易赤字縮小)、②歳入の増加、③外交など交渉カード==と位置付けてきた。日本が自動車を含め相互関税の対象とならないようにするためには、①か③で解決の糸口を探す必要があるだろう。

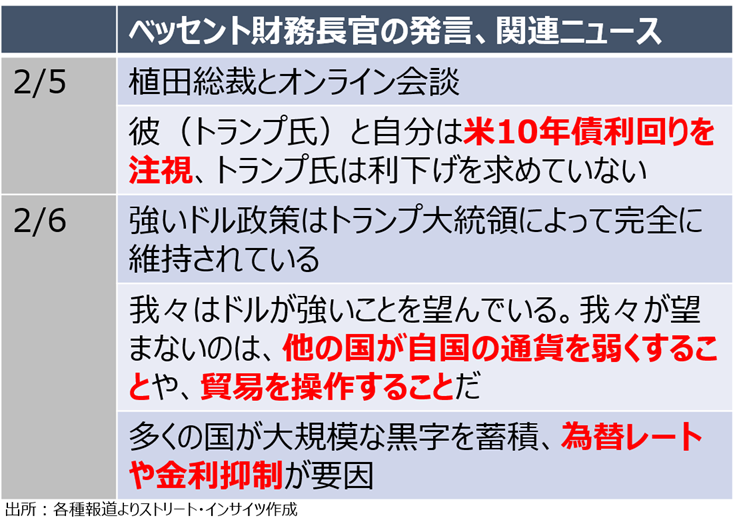

相互関税の調査要件に、「為替と賃金抑制、輸入規制」が挙げられているなか、ベッセント財務長官は14日、FOXとのインタビューで「為替操作も(調査の)念頭に入れている」と発言。米国は強いドル政策を採用する一方、「他国が通貨安政策を講じることを意味しない」と釘を刺していた。ベッセント氏が日米首脳会談前に植田日銀総裁とオンライン会談を行っていた事情に加え、一連の発言内容(前回のレポートをご参照)を踏まえれば、日本に金利正常化と円安の是正を促していると考えるのが自然だろう。

チャート:ベッセント発言、関連ニュース一覧

とはいえ、相互関税や自動車関税、そして2月10日に大統領令で発動へ向け署名された鉄鋼・アルミへの25%追加関税(3月10日発動予定)について、日本のような同盟国を狙った貿易不均衡是正だけが狙いかと言えば、疑問が残る。

例えば、鉄鋼・アルミ関税でいえば、中国は世界の粗鋼生産量の約50%を占める世界1位。同時に、鉄余りの状況で、各国に安価で鉄を大量に輸出しているとされ、内需低迷にあえぐ中国の鉄鋼輸出は2024年に1億1,072万トンと、同じく経済冷え込みを受け人民元切り下げを余儀なくされた2015年の1億1,240万トンに次ぎ、過去2番目の高水準だ。

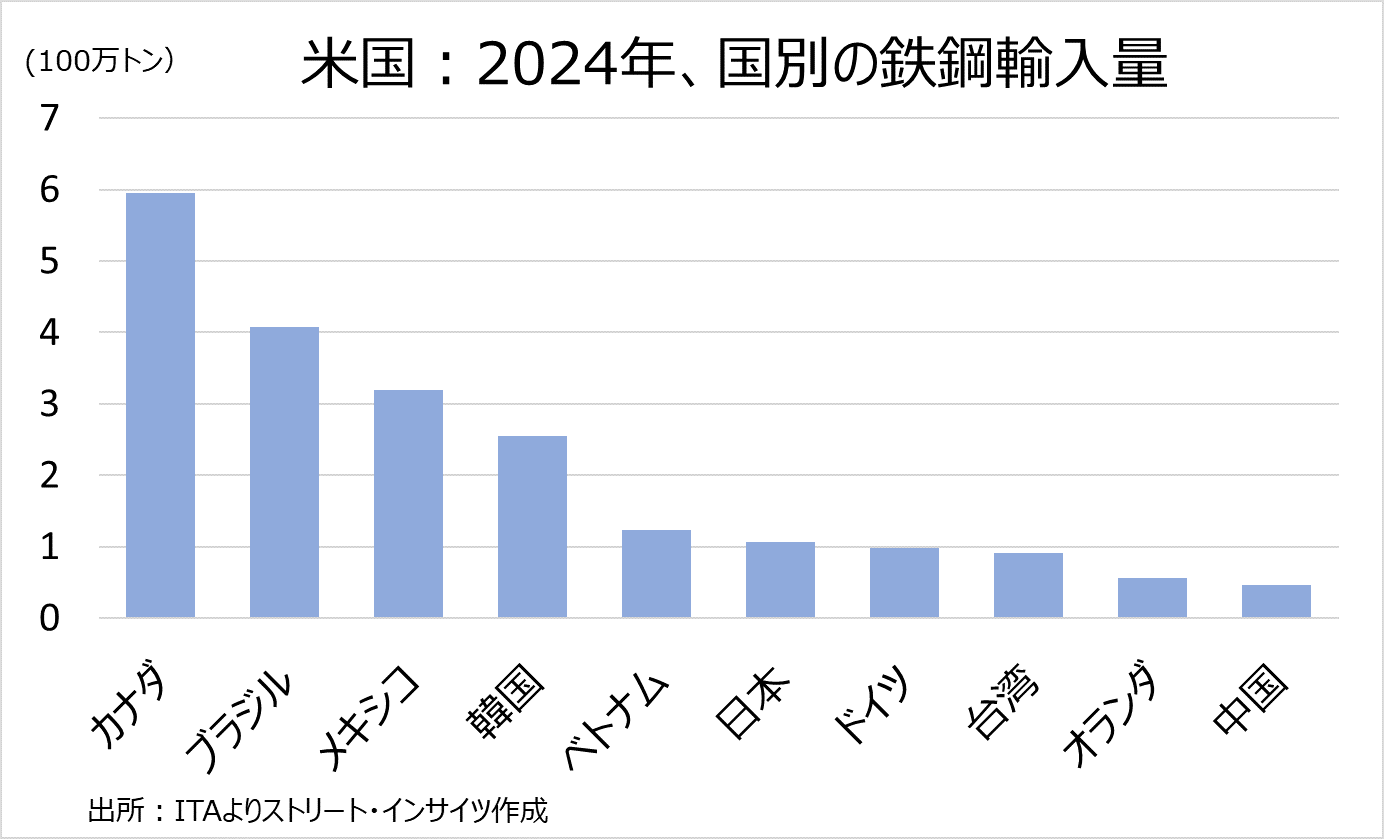

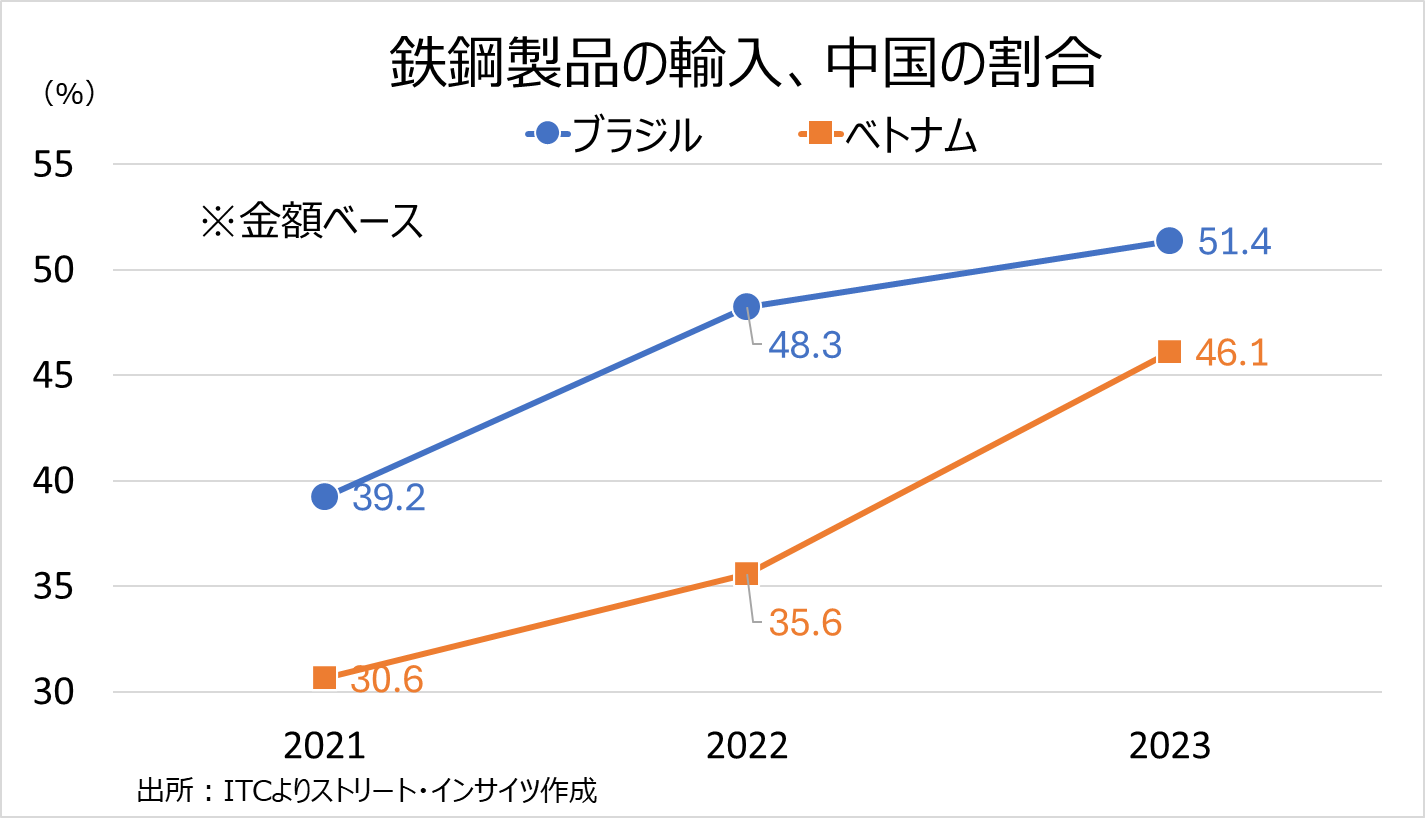

米国の鉄鋼輸入量の国別ランキングをみると、1位はカナダ、2位はブラジル、3位がメキシコ、4位は韓国、5位はベトナムで、中国は10位である。ベトナムに至っては2021年の9位から、2024年には5位へ急伸した。その陰で、ブラジルとベトナムは、中国からの鉄鋼輸入比率(金額ベース)がそれぞれ2021年の39%→51%、30%→46%へ急伸。中国からの迂回輸出が影響していたとしてもおかしくない。

チャート:米国の鉄鋼輸入量、2024年の国別ランキング

チャート:各国別の鉄鋼輸入額、中国の割合

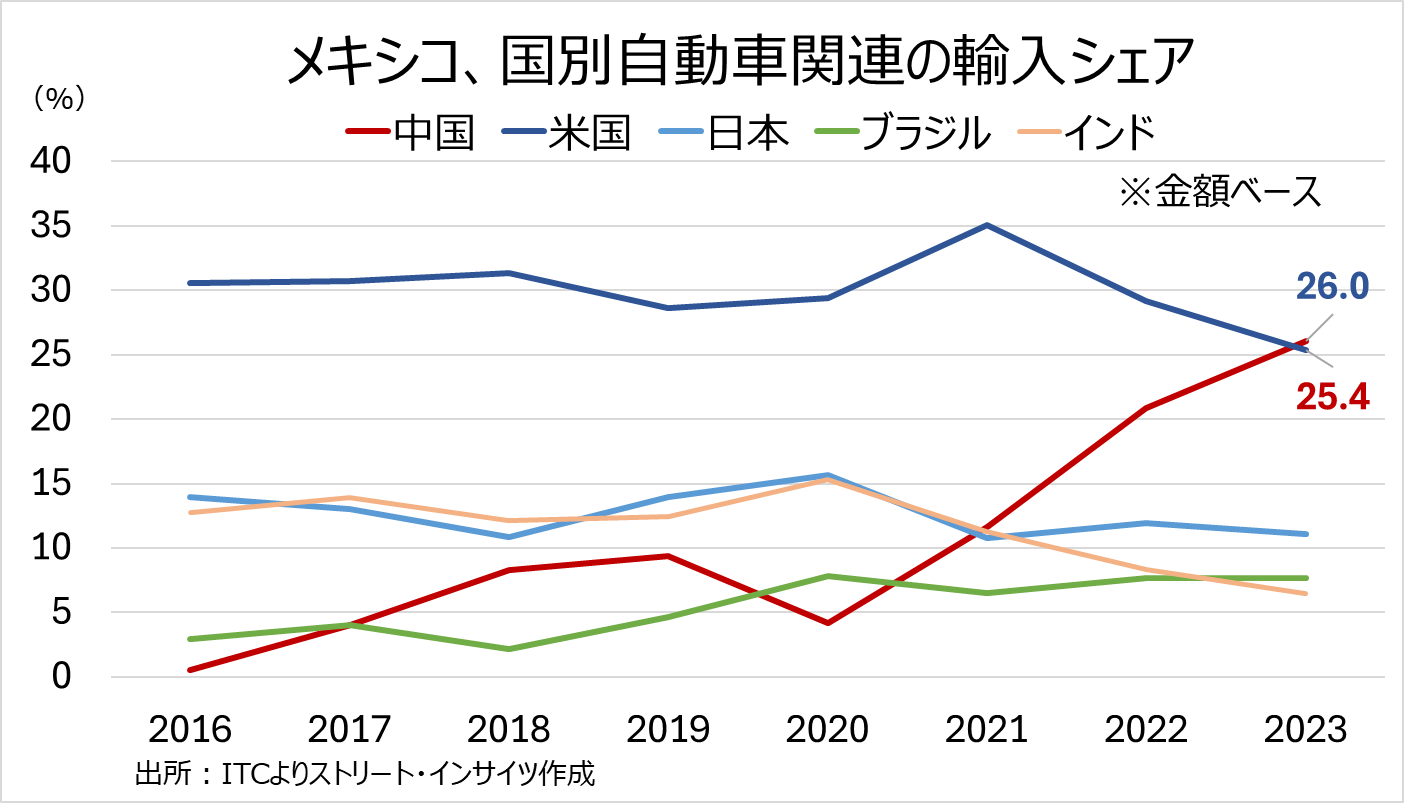

もうひとつ、自動車でいえば、メキシコにも中国からの迂回輸出疑惑が生じている。トランプ氏が米大統領選挙中、問題視していたのは、メキシコを経由した中国による米国への迂回輸出だ。特に、メキシコは2020年から中国に対し自動車関税を20%から0%へ引き下げ、中国からの自動車輸入が指数関数的に急増。メキシコにおける2017年の中国の自動車関連の輸入のシェア(金額ベース)は2017年の0.5%から、2023年に26%と、米国を抜いて首位に躍り出た。

以上の数字を踏まえれば、トランプ政権の相互関税や自動車関税は、中国による迂回輸出の封じ込めが真の狙いと解釈できるのではないか。

チャート:メキシコの自動車関連の輸入車、2024年には中国が米国を抜いて首位

日本が相互関税の対象外となる上で、①金利の正常化と円安是正、②中国迂回輸出をめぐる対応策での米国との協調――がカギを握ると考えるのは早計だろうか。

==============

私も、2/5のベッセント財務長官と米メディアとのインタビュー記事を拝見しましたが、その時の感想は『トランプ新政権は、関税引き上げによるインフレ上昇とそれに伴う金利上昇には、相当の注意を

払うのではないか』というものでした。

ベッセント財務長官は、このインタビューで「トランプ大統領は利下げを求めているか」との質問に対して『借り入れコスト低下に関して政権が注視しているのは、FRBの政策金利ではなく、10年国債利回りだ』と答えていました。インフレの再燃や財政拡大懸念による長期金利の上昇をトランプ政権が警戒している姿勢が、この発言からもうかがえます。

因みに週末の小売売上高急減が目立った先週の米経済指標でしたが、週前半のCPIやPPIはいずれも事前の市場予想を上回っていました。それにもかかわらず、既述の「10年債利回り」は前週末比▲0.02%の4.48%に低下したのです。このような点も「関税関連報道のヘッドライン」に踊らされる市場関係者の思考回路に「トランプ政権はインフレの再燃や財政拡大懸念による長期金利の上昇を警戒」しているという楔(くさび)を打ち込んだ効果だといえるのかもしれません。

<良きにつけ悪しきにつけ、今後数か月間(少なくとも『大統領の100日』の間)は、米国だけでなく「グローバルな金融資本市場の主導権をトランプ氏が握る」ことは想像に難くありません。

そうした状況の中においても、2025年の金融市場の耳目を集めるのは「米国の長期債利回りが安定推移辿ることができるかどうか」であり、これが今後の最大の焦点になってくるのではないでしょうか。

この米国長期債利回りの動向を大きく左右すると思われる「インフレの抑制」に向けて、既述の通り、トランプ政権が積極的に取り組む姿勢を示したことは、(先週のグローバル金融市場の良好なパフォーマンスが示した通り)世界の金融資本市場にとってかなりの安心感醸成につながったのではないかと考えられます。>(1/27付 当Weekly Reportの最終文節)

引き続き「過度に予断を持つことなく」変化の兆しを見落とさぬ姿勢を継続して金融資本市場を注視してまいります。

お知らせ:米国を中心とする「世界のインフレ・景気・金融政策」の現状分析、並びに短期を中心としたUSD円相場見通しについては、トレーダム(※)為替アンバサダーでもある安田佐和子氏のレポート(Weekly Report等)に詳細かつ非常に解りやすく解説されています。TRADOM会員の方々はサイト内で是非ご参照下さい。

<(※):ジーフィット株式会社は2024/10/1より「トレーダム株式会社/TRADOM Inc.」に社名を変更しました>

ようこそ、トレーダムコミュニティへ!