―Executive Summary―

- ドル円の変動幅は2月3日週に4.96円と、その前の2.54円から拡大した。前週比での下げ幅は3.79円と、24年11月25日週以降で最大。円高が先行し、週足では4週続落。4週続落は、2024年7月1日週以来となり、当時は5週連続で下落した。日本12月実質賃金の結果に加え、田村審議委員のタカ派的な発言を受け、日銀の追加利上げ観測が高まり、ドル円の下落につながった。日米首脳会談前にトランプ大統領が円安を取り上げる懸念も、ドル円を押し下げ。7日には、2024年12月12日以来の151円を割り込み、米1月雇用統計が堅調でも一時150.93円まで沈んだ。

- 日米首脳会談では、日本への関税強化や防衛費増額の要求が回避された。共同声明では「日米関係の新たな黄金時代を追求する決意を確認した」とも明記し、石破首相とトランプ大統領との会談は、黄金時代の同盟関係における第一歩としては、上々の滑り出しだったと言えよう。もっとも、石破氏が為替について「財務省の間で議論する」と発言していた点は、注意すべきだ。日鉄によるUSスチールへの「投資」や、トランプ氏が言及した「相互関税(貿易相手国が課す関税率と同水準の関税を米国が課す仕組み)」についても、週内にも詳細が明らかになる見通し。特に後者の内容次第では不確実性拡大に伴うドル円の下落に留意しておきたい。

- 今週は2月11-12日にパウエルFRB議長による半期に一度の議会証言、12日に米1月消費者物価指数を予定する。パウエル氏の議会証言は、1月FOMC後の会見内容を繰り返す見通しで、無風となりそうだ。米1月CPIは、クリーブランド連銀のナウキャストによればコアの鈍化が見込まれている。

- 日銀の主な意見では、「今後、過度な緩和継続期待の醸成による円安進行や金融の過熱を避ける観点から、金融緩和度合いの調整を行うことも必要」と明記した。これは、賃金と物価の好循環が認められれば利上げとの姿勢から、ゴールポストを動かすものと捉えられそうだ。タカ派の田村審議委員による、需給ギャップの分析も、日銀の従来の利上げ姿勢に変化を与える地均しとなりうる。同委員は「実体的にはプラス」とする理由につき「労働投入ギャップがプラス(人手不足)になっているのに対し、設備がフルに稼働せず、資本投入ギャップがマイナス(設備が過剰)」と説明。その上で「設備がフル稼働していないのは必ずしも需要が不足しているからではなく、人手不足によって十分に設備を稼働させられないという側面も大きいと考えられる」と主張した。2月20日に予定する、同じくタカ派寄りの高田審議委員が同様の見解を示すのか、日銀の方向性が試されよう。

- 今週は2月10日に日本12月国際収支、12日に米1月CPI、13日に日本1月企業物価指数、英Q4実質GDP成長率、米1月生産者物価指数(PPI)、米新規失業保険申請件数、14日に米1月小売売上高と鉱工業生産を予定する。そのほか、10日にはラガルドECB総裁、11日にベイリー・イングランド連銀総裁、パウエルFRB議長(半期に一度の議会証言)、クリーブランド連銀総裁、SF連銀総裁、NY連銀総裁、ボウマンFRB理事、12日パウエルFRB議長(半期に一度の議会証言)、NY連銀総裁、アトランタ連銀総裁、ウォラーFRB理事、14日にダラス連銀総裁の発言が控える。また、トランプ大統領が「相互関税」について言及する見通しであるほか、日鉄の幹部との会談も予定する。

- ドル円のテクニカルは、軟調地合いに傾く。ローソク足が一目均衡表の雲を下抜けしただけでなく、200日移動平均線や2024年12月の安値と1月高値の半値押しの水準も割り込んだ。もっとも、RSIが割安水準の30に接近しており、2022年以降、2024年7月下旬から8月上旬を除き、30前後では底打ちしてきたため、ここから買い戻しの余地も残す。

- CFTCが発表した投機筋による円のネット・ポジション動向は、1月28日週時点で959枚と、前週の1万4,673枚のショートから大幅に縮小した。もっとも、これで5週連続のショートとなる。ドル円が155~156円台でもみ合うなか、ショートが縮小した格好だ。

- 以上を踏まえ、今週の上値は一目均衡表の下限付近の153.40円、下値は心理的節目の150円ちょうどと見込む。

1.為替相場の振り返り=ドル円、日銀追加利上げ観測とトランプ関税の不確実性で151円割れ

【2月3~7日のドル円レンジ: 150.93~155.89円】

ドル円の変動幅は2月3日週に4.96円と、その前の2.54円から拡大した。前週比での下げ幅は3.79円と、24年11月25日週以降で最大。円高が先行し、週足では4週続落。4週続落は、2024年7月1日週以来となり、当時は5週連続で下落した。

3日は、トランプ大統領が2月1日にカナダ、メキシコ、中国への関税措置を巡る米大統領令に署名したため、ドル高が進みドル円も上昇し一時155.89円と週の高値を付けた。もっとも、欧州時間に入りクロス円が下落し、ドル円もつれ安。トランプ氏が欧州連合(EU)に対しても、関税を間違いなく発動すると述べたことが見直され、リスクオフ相場の流れが続いた。NY時間では、米1月ISM製造業景気指数が市場予想を上回るも、影響は限定的で、154円割れをトライする展開。メキシコのシェインバウム大統領とトルドー加首相がトランプ氏との電話会談を経て、国境警備強化を引き換えに関税発動につき30日先送りされると表明し、ドル円は買い戻された。

4日は、中国への追加関税10%が発動され、リスクオフの様相を迎えた。NY時間では米12月求人件数が予想外に弱く売りへ振れたものの、154.18円までの下落にとどまった。なお、植田日銀総裁が衆院予算委員会で、日本経済の現状について「現在はデフレではなく、インフレの状態にある」と発言したが、影響は限定的だった。

5日は、12月実質賃金が2カ月連続で前年比プラスだったため、日銀の早期追加利上げ観測が浮上し、東京時間からドル円は早々に153円を割り込んだ。ロンドン時間に、赤沢再生相が「足元はインフレの状態という認識、植田日銀総裁と齟齬ない」と発言したことも、材料視。NY時間では米1月ISM非製造業景気指数が市場予想以下になったため、ドル円は下値を拡大し一時152.12円まで下値を広げた。

6日は、田村日銀審議委員が「2025年度後半には少なくとも1%程度まで利上げが必要」とタカ派寄りの見解を表明したため、東京時間の午前中にドル円は152円を割り込む展開。ロンドン時間ではイングランド銀行の利下げ決定に加え、0.5%利下げの主張も確認されたため、クロス円につれた下げも重なった。NY時間に入ると、ベッセント財務長官が植田総裁と2月5日にオンライン会談を行い「緊密な協力で一致した」との報道が流れたこともあり、日米首脳会談前にトランプ大統領が円安を取り上げる懸念から一時151.24円まで切り下げた。なお、同日のNY時間にベッセント財務長官がトランプ政権でも強いドルは維持すると発言したが、影響は限定的だった。

7日は、東京時間に12月実質個人消費が5カ月ぶりにプラスに転じるなかで、日銀の追加利上げ観測をサポートし、ドル円は2024年12月12日以来の151円割れ。赤沢再生相がデフレは脱却していないと発言しインフレ警戒トーンを引き下げると買い戻された。NY時間に入り、米1月雇用統計が市場予想を上回ると152.43円まで本日高値をつけたが、買いの流れは続かず。米1月ミシガン大学消費者信頼感指数・速報値のセンチメントが低下し、トランプ大統領が日本の貿易黒字や「相互関税(貿易相手国が課す関税率と同水準の関税を米国が課す仕組み)」に言及すると、売りが再燃し一時150.93円まで週の安値を更新。その後は日米首脳会談でトランプ氏が円安などに言及せず、151円前半での推移しながら週を終えた。

チャート:ドル円の2024年12月以降の日足、米10年債利回りは緑線(左軸)

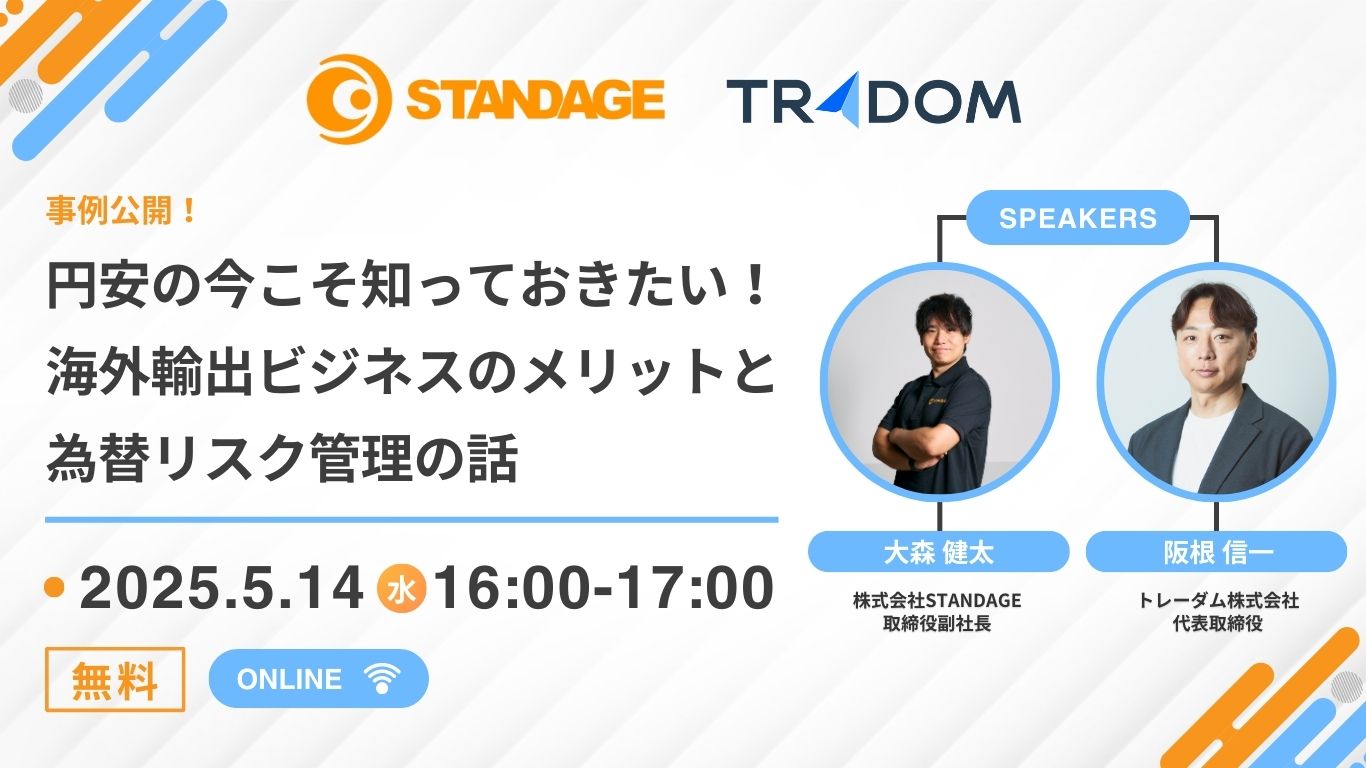

ようこそ、トレーダムコミュニティへ!